Interview

Bertin Nahum

Bertin Nahum

« Dans l’innovation, il n’y a pas de demi-mesure »

Par

Catherine Faye

Publié le 17 août 2018 à 11h59

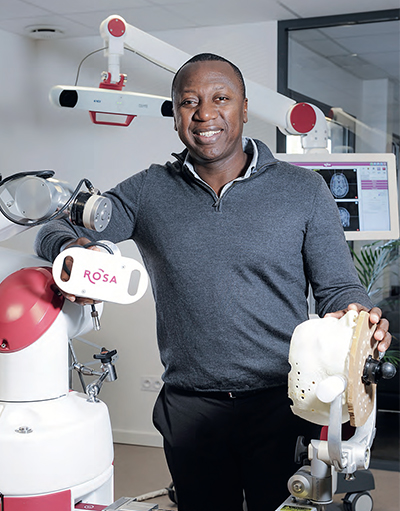

À 48 ans, le Franco-Béninois n’a pas fi ni de bousculer le secteur de la robotique médicale. Visionnaire, persistant, combatif, c’est aussi un entrepreneur hors pair. Rencontre et interview à Paris avec celui que le métier compare souvent à Steve Jobs ou à Mark Zuckerberg.

Un parcours hors norme. Et une persévérance à toute épreuve. Bertin Nahum, né à Dakar de parents originaires du Bénin, est ce qu’on appelle un visionnaire. Propulsé sur le devant de la scène internationale en septembre 2012 lorsqu’il est classé quatrième entrepreneur hightech le plus révolutionnaire du monde par la revue canadienne Discovery Series, il n’est spécialisé ni dans les réseaux sociaux, ni dans l’informatique, contrairement aux autres lauréats, mais dans l’assistance robotique à la neurochirurgie. Médiatique fondateur de Medtech, racheté en 2016 par l’américain Zimmer Biomet, leader incontesté pour la fabrication de dispositifs médicaux, cet ingénieur chevronné crée dans la foulée Quantum Surgical, start-up montpelliéraine, au sein du parc d’activités Eurêka, pôle tertiaire de premier plan. Toujours dans le même secteur : la fabrication de matériel médicochirurgical. Son objectif ? Continuer à explorer le potentiel de la robotique chirurgicale mini-invasive, à même de fiabiliser les actes des praticiens et en apportant précision et répétabilité. Avec conviction, l’entrepreneur franco-béninois va toujours au bout de ses intuitions. C’est un bâtisseur. Qui a le sens des réalités et du bonheur. Avec Quantum Surgical, il explore le domaine du traitement du cancer, notamment du foie. Un challenge pour cet homme d’affaires qui n’en est pas à son coup d’essai. Avec Medtech, il a déjà créé BRIGIT™, dédié à la chirurgie du genou, puis ROSA™, un robot à guidage laser qui assiste les praticiens pour les opérations du cerveau et de la colonne vertébrale. Décoré des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur en 2013, il n’en fait pas étalage. Et mène sa vie en véritable artisan de son destin. Avec un mental de boxeur pour affronter ses défis.

AM : Le monde médical et la santé ont-ils toujours été une priorité pour vous ?

Bertin Nahum : C’est à la fin de mon cursus à l’INSA (Institut national des sciences appliquées) de Lyon, lors d’un projet de fin d’études en collaboration avec l’hôpital de neuro- cardiologique, que l’immersion dans le milieu médical a été une révélation. Nous devions développer un logiciel d’intelligence artificielle pour faire le diagnostic automatique de lésions crâniennes. Jusque-là, mes choix se faisaient plutôt par défaut. Dès lors, pouvoir contribuer à soigner les gens a donné du sens à mon diplôme d’ingénieur en génie électrique et électronique. Et j’ai voulu consacrer mes compétences et mes connaissances aux technologies dédiées à la santé.

Orphelin à 14 ans, vous êtes confié à la DDASS. Votre enfance a-t-elle été déterminante dans votre parcours ?

Avant ma naissance, mes parents ont quitté le Bénin pour Dakar dans l’espoir d’une vie meilleure. C’est là que je suis né. Puis j’ai grandi à Lyon où nous avons déménagé. Mon père, comptable de formation, y a ouvert une épicerie avec ma mère pour m’élever avec mes frères et mes soeurs. J’ai perdu ma mère à l’âge de 9 ans, mon père à 14 ans, mais je n’ai pas le recul nécessaire pour savoir ce qu’aurait été ma vie si j’avais vécu différemment. Si c’était un facteur de réussite de traverser ce genre de difficultés, cela se saurait. Et ce n’est pas la réalité statistique. Néanmoins, je suis dépositaire d’une force familiale. Nous étions huit enfants et nous sommes toujours restés très soudés. Mon moteur, c’est la conviction. Je vais toujours au bout de mes projets. Au bout de ma vision. Même si je ne suis pas certain d’avoir raison, je ne lâche pas.

Comment s’est amorcée votre trajectoire ?

J’ai commencé par repérer toutes les offres d’emploi dans le secteur de la santé et j’ai été recruté dans une start-up pour y faire de la recherche et du développement. Une fois sur le terrain, j’ai installé les machines, formé les équipes. Puis j’ai changé de société. D’expérience en expérience, j’ai assisté à des centaines d’opérations chirurgicales au bloc, dans différentes spécialités. Là, c’était du concret. On voit travailler les infirmières, les chirurgiens, les anesthésistes, les brancardiers, on voit pourquoi ça ne fonctionne pas, les limites, les difficultés, ce que le matériel apporte ou non. J’ai commencé à en tirer un certain nombre d’enseignements. Un jour, dans la dernière société où j’ai travaillé en tant que salarié, j’ai fait part de mon point de vue : « Compte tenu de tout ce que j’ai vu, je pense qu’il faudrait développer une machine avec telle et telle fonctionnalité, car cela correspond aux besoins. » Cette petite PME toulousaine dont l’activité principale était l’instrumentation en aéronautique avait développé une activité de robotique médicale. Ils avaient tout en interne pour faire des prototypes, des projets spéciaux. Les moyens, la volonté, tout y était. Mais les choses ne se sont pas passées comme je le pensais.

Vous étiez donc déjà convaincu par le développement de la robotique médicale ?

Bien sûr, mais l’innovation, d’une manière générale, est une activité risquée. Il faut se lancer à fond ; il n’y a pas de demi-mesure. Le problème des gens dont ce n’est pas l’activité principale, c’est qu’ils bricolent. Si on ne prend pas de risques, on ne peut pas se développer. Je suis donc allé voir mon supérieur qui m’a dit : « On a le temps. » Je lui ai répondu : « Ce n’est pas… un jour, c’est maintenant. » Et j’ai compris que la seule façon de faire, c’était de le faire tout seul. J’ai donc donné ma démission. On ne peut aborder le risque qu’après avoir mesuré le risque que l’on prend. J’ai décidé de vendre ma voiture, alors que je venais d’avoir un premier enfant, et je me suis dit qu’au pire, j’aurais perdu quelques économies et qu’il suffirait de repartir à zéro. J’étais prêt à perdre, mais je m’en serais toujours voulu de ne pas avoir tenté l’aventure.

Le marché américain était tellement stratégique que j’ai décidé d’y aller moi-même, avec mon épouse et mes deux fils. Je me suis d’abord installé à Montréal pensant trouver un bon distributeur, puis à New York, premier marché mondial, où je démarche les hôpitaux directement. Et ça marche. Fin 2012, Medtech commence à avoir de la visibilité, mon classement par le magazine Discovery Series [qui l’a nommé 4e entrepreneur high-tech le plus révolutionnaire du monde, NDLR] fait couler de l’encre et je me dis qu’on a fait nos preuves. Il faut accélérer, donc investir. On est un peu comme des agriculteurs, c’est-à-dire que plus on est capable de semer, d’investir, et plus la récolte sera bonne. Si on ne sème rien du tout, il n’y a rien à récolter. Je rentre donc en France et me concentre sur mon troisième « bébé », ROSA™ Spine. Homologué depuis 2014 en Europe et janvier 2016 aux États-Unis, le robot est encore plus sophistiqué que ROSA™ Brain car, contrairement au crâne fixé pendant toute l’intervention, la colonne vertébrale, elle, bouge avec la respiration du malade et les mouvements du praticien. Entrée en Bourse en 2013, Medtech privilégie la croissance plutôt que la rentabilité à court terme. Notre chiffre d’affaires, dont les États-Unis représentent plus des trois quarts, double chaque année, ainsi que les effectifs. On commence à vendre en Chine, au Moyen-Orient, en Europe. En 2015, notre chiffre d’affaires est de 6,5 millions d’euros, avec 65 collaborateurs à Montpellier et à New York. Je décide de faire entrer la société au Nasdaq. Un fonds américano- hongkongais entre au même moment dans l’affaire, avec 15 millions de dollars. Mais au printemps 2016, Zimmer, qui a fusionné avec Biomet propose d’acheter la société, avec une vraie stratégie de développement. Je réalise que si j’entre au Nasdaq, je lèverais des fonds, mais je serais dilué au profit de fonds étrangers. J’accepte. Depuis, ils ont doublé les effectifs, projettent d’embaucher 80 personnes d’ici la fin de l’année, avec 6 000 m2 de bureaux, et veulent faire de Montpellier leur centre de recherche pour les applications de chirurgie.

Vous venez donc de créer Quantum Surgical. Quel est votre état d’esprit aujourd’hui ?

Ce qui est clair, c’est que je ne travaille ni pour l’argent ni pour les honneurs ou les titres. Cela ne m’intéresse pas. Ce qui compte, c’est ce qui me fait vibrer. Mes associés historiques m’ont suivi et nous avons créé Quantum en 2017 en nous lançant dans le secteur de la chirurgie abdominale, en particulier le cancer du foie. On compte 8 000 nouveaux patients par an en France, et 800 000 dans le monde dont 50 % en Chine. C’est le 6e cancer le plus répandu au monde et le 2e le plus mortel. La solution innovante que nous proposerons viendra comme une alternative aux traitements actuels : l’oncologie médicale (chimiothérapie), la radiothérapie et la chirurgie sur l’organe atteint. L’outil ne se résumera pas à un robot mais proposera une plate-forme numérique dotée d’un logiciel d’aide à la décision et de réalité virtuelle. Nous sommes en train de mettre au point les différentes étapes, de recruter. Nous devrions être une cinquantaine de personnes avant la fin de l’année, toujours à Montpellier. Mon objectif est de créer une ETI (entreprise de taille intermédiaire). Un leader. C’est ma constante : toujours aller plus loin. Franchir un nouveau cap. Ce qui fait la richesse de cette aventure, c’est tout ce que nous faisons au quotidien. Ce qui nous marque, ce sont souvent des détails, des instants. Tout ce qui peut paraître anecdotique, mais qui fait la différence. Le secret du bonheur, c’est de vivre au jour le jour.