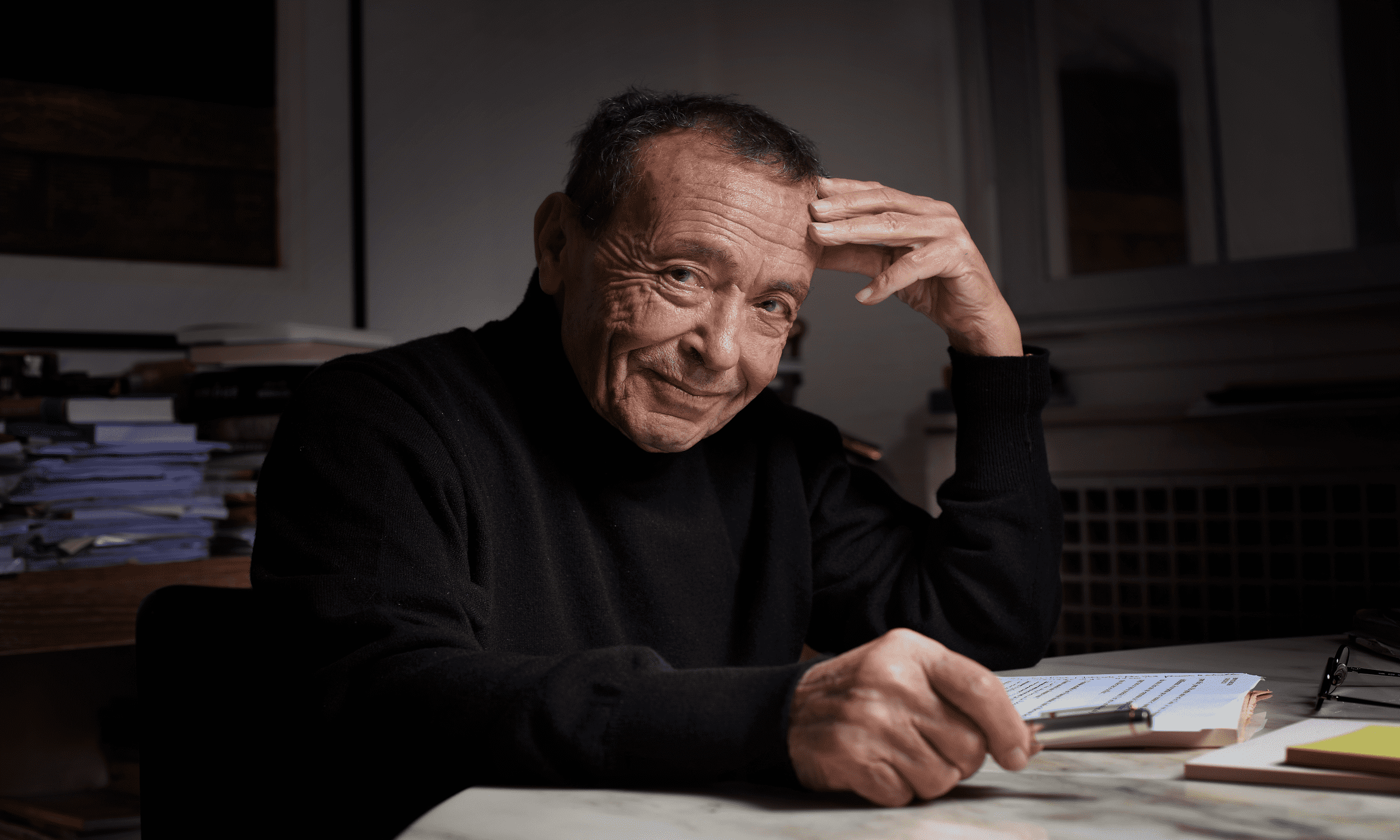

C’était BBY

(1928-2021)

Bechir Ben Yahmed nous a quitté il y a trois ans. Le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse, comme dans un ultime salut. À relire notre portait hommage paru dans Afrique Magazine (juin 2021)

C’était deux jours avant son grand départ, dans sa chambre de l’hôpital Lariboisière, à Paris. J’étais là, à ses côtés, aux côtés de l’homme qui m’a élevé, qui a fait de moi une grande part de ce que je suis aujourd’hui, par son exemple, son parcours, son histoire, son influence, et y compris à travers nos confrontations… Béchir Ben Yahmed est malade, atteint par le Covid-19. Il lutte courageusement depuis plus d’un mois. Mais maintenant, les médecins n’ont plus beaucoup d’espoir. BBY est lucide, comme debout. Fidèle à lui-même, cherchant à être maître de son destin, capitaine de son âme (pour reprendre un poème célèbre de William Ernest Henley). Il tient à avoir les idées claires, sur le sens de cette lutte, sur « l’après », sur le « pourquoi ». « Je n’ai pas peur, me dit-il. Je ne veux pas être dépendant, je sais que ma vie a été vécue. J’ai fait du mieux possible entre le point de départ et le point d’arrivée. » Il se montre soucieux de mes enfants, de leur éducation, il me dit de tout faire pour les protéger. Des choses simples qui n’ont pas souvent été exprimées entre nous.

On évoque l’Afrique, cette grande histoire de sa vie. Je lui demande quelles sont les personnalités publiques qui finalement l’ont le plus marqué tout au long de ces années. Il me parle de Habib Bourguiba, l’homme qui aura provoqué son éducation politique, qui aura fait de lui un ministre éphémère de l’Information à l’âge de 28 ans. Et indirectement un éditeur de presse. La rupture sera consommée une démission plus tard, et quand BBY, devenu fondateur d’Afrique Action, signera un édito percutant, « Le pouvoir personnel », critiquant la mise en place progressive de l’absolutisme bourguibien. « Bourguiba, me dit BBY, aura eu trois grands oeuvres qui le rendent incontournable : l’indépendance, l’éducation pour tous et l’émancipation des femmes. » On est tenté de faire de la psychanalyse rapide, de voir en Bourguiba un père idéalisé. BBY rejette cette idée. Il n’a eu qu’un seul père, Si Amor, avec qui il avait des relations fortes et complexes. Bourguiba, c’était autre chose, c’était le leader, le chef qui les galvanisait, qui rassemblait ces personnalités déjà engagées dans la lutte pour l’indépendance. Le lien était essentiellement politique.

La discussion se poursuit. BBY réfléchit : « Il y a évidemment Léopold Sédar Senghor, un personnage très important. » Senghor l’écrivain ? « Oui, mais surtout Senghor l’homme politique, de pouvoir qui a su être modeste, qui a su partir. Certains chefs d’État l’ont traité de traître à ce moment-là. C’est surtout du courage et de la lucidité. » Il me parle aussi d’Alassane Ouattara, de cette longue amitié de près de quarante ans, partagée, avec de l’engagement de part et d’autre : « Contrairement à ce que disent ses adversaires, il est l’un des très rares à pouvoir tenir la Côte d’Ivoire unie… » Une pause. Et juste avant que je ne sorte de la chambre, parlant de lui-même : « Les gens oublient vite, la postérité, c’est très fragile, présomptueux. » Une pause encore. « Le monde change, tout est devenu imprévisible, plus rien ne sera comme avant… »

Béchir Ben Yahmed nous a quittés le lundi 3 mai 2021 aux premières lueurs de l’aube. Le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse… Belle et tragique coïncidence. Il avait 93 ans. Sa vie a été pleine et entière, celle d’un homme qui se voulait avant tout libre. Fondateur de L’Action, d’Afrique Action devenu Jeune Afrique en 1960, patron effectif du journal pendant près d’un demi-siècle, fondateur de La Revue enfin, il aura été un Africain engagé, un militant de la libération des peuples, de l’émancipation des « Suds », un animateur exigeant du débat public depuis les indépendances, un observateur lucide de la vie du monde. BBY était un enfant du siècle, né à Mahboubine, à Djerba, en 1928, témoin de la lutte des indépendances, de la chute du colonialisme, de la difficile construction de ces nouveaux mondes. Il aura porté tout au long de ces décennies une voix différente, engagée, un regard intelligent, sans concessions sur les affaires de l’humanité. Il voyait loin, tout en étant luimême un homme comme les autres, avec ses contraintes, ses limites, ses ressorts intimes.

Le pouvoir l’intriguait, le fascinait, il le pratiquait lui-même avec talent et souvent rudesse dans son propre univers. Il s’imposait, soucieux des rapports de force, chef tout-puissant de son entreprise. « Le pouvoir ne se donne pas, il se prend », me dit-il un jour en guise d’éducation politique. Il menait des débats et des conversations et des conflits avec les plus puissants, sans complexes et avec habileté. Mais il se méfiait aussi, il se méfiait de l’hubris, de l’arrogance, de l’injustice. Il se sentait réellement démocrate, sans ambiguïté. « Je peux comprendre la nécessité de l’autorité dans un pays en développement. Mais chaque année, la démocratie doit progresser de 10 %. C’est un impératif que tout chef d’État doit se fixer. »

Mais ce qu’il voulait avant tout, c’était être réellement différent. Sortir du rang. Être original, ne pas être comme les autres, la génération des militants de l’indépendance, devenir ministre, ou haut fonctionnaire, ou même président. Même si parfois, il y pensa certainement. Patron de presse était une bonne idée, la synthèse de toutes les personnalités de Béchir Ben Yahmed. Et l’Afrique nouvelle, à peine indépendante, une formidable intuition.

BBY, c’est avant tout l’homme de ce grand projet, rare, improbable, transformateur, génial, et à tous points de vue probablement infaisable : Jeune Afrique. Un hebdomadaire indépendant, pour toutes les Afriques, porteur des idéaux de l’indépendance. Un journal qui s’adresse à tout un continent, à peine sorti des nuits coloniales, avec des États comme dessinés sur un coin de table, sans véritables moyens de communication modernes. Il a fallu construire le titre, l’entreprise, faire vivre JA, s’entourer, recruter, former, développer JA, défendre JA, parfois contre vents et marées, ne pas le perdre, ni le vendre, surtout pas le vendre. Faire face aux attaques les plus vicieuses, les plus dangereuses, comme ces attentats répétitifs (de l’OAS, des groupuscules d’extrême droite, des agents proches de Kadhafi…). En faire un titre respecté malgré les contraintes d’un continent pauvre en ressources et en publicité. Être habile pour manoeuvrer entre les puissances, les pouvoirs, les intérêts. Et écrire également chaque semaine, ou presque, cet édito, le fameux « Ce que je crois » qui aura marqué deux générations ou plus de lecteurs.

S’esquisse alors le portrait d’un patron de presse « entier », multitâche… Un patron inclassable, aux fulgurances journalistiques, aux colères homériques et souvent excessives. Un patron anxieux de construire et de déconstruire, afin de reconstruire autrement. Un entrepreneur toujours en mouvement, à la recherche d’une nouvelle aventure, d’un nouveau projet qui satisfasse son ambition, son intellect, et certainement aussi qui comble son anxiété de l’immobilisme. C’est un adepte du déménagement. Toujours soucieux de prendre de la hauteur (une de ses phrases fétiches : « L’essentiel est constamment menacé par l’insignifiant »). Et pourtant souvent plongé dans les détails.

Il se considérait d’abord comme un chef d’entreprise qui risquait son patrimoine, sa réputation, sa famille. L’argent a été un élément central de son combat. « J’ai passé ma vie à résoudre des problèmes matériels. » Plus d’une fois, son journal, ses entreprises furent au bord du gouffre. Et quand la panique s’emparait du navire, le capitaine semblait toujours relativement en contrôle, capable de tenir les équipes, jouant de ses relations ici et là, rassurant finalement tout son monde. Et à ceux qui lui reprochaient de s’être laissé « acheter » par tel ou tel, BBY répondait avec fermeté : « Des compromis parfois, des compromissions jamais. » JA est resté indépendant. Personne ne pouvait dicter réellement la ligne éditoriale de l’hebdo. L’équilibre était toujours maintenu, d’une manière ou d’une autre, parfois deux journalistes pouvaient défendre deux approches différentes sur un même pays… Et le prix de cette liberté pouvait être particulièrement douloureux : interdiction de diffusion, coupure de publicités et de contrats… BBY était susceptible aussi, ce qui ne facilitait pas toujours les choses… Il attachait énormément d’importance à l’étiquette, ne supportait pas que l’on ne réponde pas à un courrier, à une demande formelle, ne supportait pas que l’on lui « manque » (tout en étant souvent très subjectif sur la définition de ce « manquement »). Il pouvait rompre brutalement, définitivement, mais il avait également des amis fidèles, des liens indissociables de longue durée, malgré les différences, les débats. Ses vrais amis se reconnaîtront, et ils ne sont pas très nombreux. Son mentor dans le métier, celui qui, probablement, lui indiqua sans le savoir le chemin, aura été Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, dont il dévorait les éditos, partageait les analyses, en particulier sur les questions de décolonisation, sur les rapports Nord-Sud, sur la politique française. Beuve-Mery, c’était à la fois le journaliste, l’éditorialiste, l’homme de gauche engagé, l’intellectuel, mais aussi, là encore, un homme d’action, qui devait construire un quotidien, protéger son indépendance, le défendre contre les tentatives de neutralisation des pouvoirs politiques. BBY avait une certaine affection – presque une admiration – pour Pierre Mendès France, homme de principe, artisan de la décolonisation de la Tunisie, du Maroc et de la sortie du bourbier vietnamien. Il était proche de Jean Daniel, de quelques années son aîné, avec lequel il se retrouva sous le feu de l’armée française à Bizerte, en juillet 1961. Et comme BBY, homme de gauche, progressiste, n’était jamais à une contradiction près, il fut aussi l’ami de Jacques Foccart, incarnation de la Françafrique postcoloniale, l’homme des réseaux et, disait-on, des Ce que l’un de ses collaborateurs, Philippe Gaillard, appelait avec un certain humour la théorie de l’hélicoptère : « Souvent trop haut, souvent trop bas. » BBY, un homme prudent, stratège, tenace, habile, mais qui pouvait être séduit par un Rastignac ou un beau parleur. BBY aura été plus d’une fois son propre ennemi. Mais BBY savait s’arrêter, faire demi-tour. Il savait mettre les freins avant que tout n’aille trop loin. BBY croyait au travail et surtout à la persévérance, cette constance tendue dans l’effort, vers le but recherché. « Le monde est peuplé d’intelligents qui ont échoué », avait-il écrit un jour sur l’une de ses innombrables notes de réflexions personnelles qu’il accumulait sur son bureau dans d’impressionnantes piles, comme dans un exercice permanent et nécessaire d’introspection et de recul. Chez BBY, la persévérance et le pragmatisme vont toujours ensemble.

BBY aimait le mot « éditeur », et c’est ce qu’il marquait comme profession sur ses fiches de police quand il voyageait. Il aimait plus encore le mot anglais « publisher », qui lui semblait mieux convenir à son métier. Éditeur, publisher, c’est faire tout à la fois : écrire, diriger une rédaction, chercher des moyens, des abonnements, de la publicité, développer une entreprise, l’agrandir. Il voulait joindre la pensée et l’action dans un exercice toujours difficile, sur la corde raide. L’Action et Afrique Action, et ce n’est certainement pas un hasard. C’est pour cela également qu’il se sentait proche de Senghor, de Bourguiba (et aussi de De Gaulle, pour ses talents d’écrivain). C’étaient des hommes d’action et des hommes qui pensent. BBY lui-même manipulait avec précaution le mot « intellectuel », il se considérait surtout comme un observateur, un analyste, pas vraiment un journaliste (« Je ne sais pas écrire un article »), et encore moins un auteur (« Je ne suis pas créatif, je ne sais pas inventer une histoire… »). Il se considérait d’abord comme un chef d’entreprise qui risquait son patrimoine, sa réputation, sa famille. L’argent a été un élément central de son combat. « J’ai passé ma vie à résoudre des problèmes matériels. » Plus d’une fois, son journal, ses entreprises furent au bord du gouffre. Et quand la panique s’emparait du navire, le capitaine semblait toujours relativement en contrôle, capable de tenir les équipes, jouant de ses relations ici et là, rassurant finalement tout son monde. Et à ceux qui lui reprochaient de s’être laissé « acheter » par tel ou tel, BBY répondait avec fermeté : « Des compromis parfois, des compromissions jamais. » JA est resté indépendant. Personne ne pouvait dicter réellement la ligne éditoriale de l’hebdo. L’équilibre était toujours maintenu, d’une manière ou d’une autre, parfois deux journalistes pouvaient défendre deux approches différentes sur un même pays… Et le prix de cette liberté pouvait être particulièrement douloureux : interdiction de diffusion, coupure de publicités et de contrats…

BBY était susceptible aussi, ce qui ne facilitait pas toujours les choses… Il attachait énormément d’importance à l’étiquette, ne supportait pas que l’on ne réponde pas à un courrier, à une demande formelle, ne supportait pas que l’on lui « manque » (tout en étant souvent très subjectif sur la définition de ce « manquement »). Il pouvait rompre brutalement, définitivement, mais il avait également des amis fidèles, des liens indissociables de longue durée, malgré les différences, les débats. Ses vrais amis se reconnaîtront, et ils ne sont pas très nombreux.

Son mentor dans le métier, celui qui, probablement, lui indiqua sans le savoir le chemin, aura été Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, dont il dévorait les éditos, partageait les analyses, en particulier sur les questions de décolonisation, sur les rapports Nord-Sud, sur la politique française. Beuve-Mery, c’était à la fois le journaliste, l’éditorialiste, l’homme de gauche engagé, l’intellectuel, mais aussi, là encore, un homme d’action, qui devait construire un quotidien, protéger son indépendance, le défendre contre les tentatives de neutralisation des pouvoirs politiques. BBY avait une certaine affection – presque une admiration – pour Pierre Mendès France, homme de principe, artisan de la décolonisation de la Tunisie, du Maroc et de la sortie du bourbier vietnamien. Il était proche de Jean Daniel, de quelques années son aîné, avec lequel il se retrouva sous le feu de l’armée française à Bizerte, en juillet 1961. Et comme BBY, homme de gauche, progressiste, n’était jamais à une contradiction près, il fut aussi l’ami de Jacques Foccart, incarnation de la Françafrique postcoloniale, l’homme des réseaux et, disait-on, des coups tordus. Dans cette histoire, il y avait certainement de la part de BBY une véritable curiosité d’éditeur, de spécialiste du pouvoir et de la politique. Et de cette rencontre étonnante est née une série de livres incontournables, les mémoires et les carnets de Foccart avec l’aide de Philippe Gaillard, coédités par Fayard et Jeune Afrique.

BBY n’était pas un patron facile, j’en sais quelque chose, tout comme mes deux frères, Amir et Marwane. Il était chef toutpuissant, difficilement contestable et contesté, mais il croyait aussi aux vertus du travail d’équipe, il faisait relire ses éditos par les uns et les autres. Les grandes conférences de rédaction pouvaient se révéler souvent éprouvantes, avec des colères froides ou chaudes, selon le sujet, des critiques justifiées ou injustifiées. Mais c’était également le lieu d’une formidable créativité, d’un dialogue intense, d’une confrontation des idées. BBY avait son opinion, mais il voulait écouter l’opinion des autres. Il exerçait un formidable pouvoir d’attraction, attirant à Jeune Afrique des personnalités multiples, talentueuses, ombrageuses. Il faisait venir aussi des béotiens, qui ne connaissaient rien à la presse, des débutants, qu’il transformait en journalistes, des jeunes opposants exilés, en recherche d’un mode d’expression et d’action (encore…). C’était la fameuse théorie « benyahmedienne » de la piscine : « Vous ne savez pas nager, on vous met au bord, on vous pousse dans le dos, et les bons, les vrais sauront bien finir par se débrouiller… » La maison aura ainsi tout au long des années formé une multitude de talents. Difficile de les citer tous. Certaines histoires se sont mal finies, dans le fracas de ruptures brutales, mais presque toutes et tous ont gardé de leur passage à JA un souvenir marquant, la sensation d’avoir participé à une aventure unique avec un patron unique. Pour BBY, il y avait en tous les cas une sorte de pré carré, un groupe d’historiques incontournables, qui ont contribué à faire JA : Aldo de Silva, Sennen Andriamirado, Siradiou Diallo, François Soudan, Jean- Louis Gouraud, et l’ami expert-comptable Moulay Hafid Amazirh. Et sa famille proche.

BBY, c’était donc évidemment Danielle, son épouse. Et ma mère. BBY sans Danielle, ça aurait certainement été une autre histoire. La rencontre entre le quadragénaire séducteur, patron de JA, et la jeune veuve de Mohsen Limam (mon père, décédé dans un accident d’avion en novembre 1966) a lieu à Tunis, lors d’un dîner avec un ami proche, le banquier Serge Guetta. Danielle et Béchir se marient à Rome en 1969. DBY deviendra alors une véritable partenaire dans la construction du groupe, avec la création des éditions Jeune Afrique (futures éditions du Jaguar), la première publication du grand Atlas historique de l’Afrique, les guides aujourd’hui, les beaux livres. DBY sera tout au long des années l’interface « PR », toujours là pour arranger les situations complexes, préserver les relations entre les uns et les autres. Elle prendra aussi en charge une grande partie du développement de l’entreprise. Elle était son double en quelque sorte, ils formaient un vrai couple, un binôme dans toutes les facettes de leur vie. DBY animait également l’une des meilleures tables de Paris (dans leurs différents chez-eux successifs) et de Tunis (dans leur maison de Gammarth, au bord de la mer).

Danielle Ben Yahmed, c’est aussi celle qui va imaginer et lancer Afrique Magazine en décembre 1983. Un projet de diversification pour le Groupe Jeune Afrique, une volonté de s’intéresser différemment au continent. J’y ferai mes premières piges (dans les rubriques automobile et cinéma…), j’en serai aussi le rédacteur en chef à plusieurs reprises, m’identifiant progressivement au titre. Et quand, fin 2005, je quittai définitivement BBY comme patron et le groupe comme entreprise, je négociai la reprise du mensuel. BBY m’encouragea : « Vas-y, tente ta chance, sois toi-même. »

BBY, c’était tout cela. C’était aussi paradoxalement la volonté de dépasser JA, d’imposer sa propre voix, son écriture, son analyse dans le grand concert du monde. Soucieux en permanence de dépasser ses propres frontières intellectuelles et géographiques. Il voulait prouver au monde qu’un Tunisien, qu’un Arabe, qu’un Africain pouvait faire aussi bien que les « autres », malgré le manque de moyens. « Je voulais créer un journal qui dépasse les frontières, qui soit connu dans le monde entier », disait-il sans fausse modestie. C’est cette logique qui mena à la « disparition » très temporaire de Jeune Afrique au profit de L’Intelligent. Et c’est surtout le sens de la dernière oeuvre de sa vie, La Revue, dont il souhaitait faire une sorte de « New Yorker francophone international » ou un Economist plus littéraire. La marche était peut-être haute, peut-être faute de moyens. Mais de toute façon, BBY était devenu depuis de longues années sa « propre entreprise », sa « marque » à lui tout seul. Il était connu et reconnu. Il ouvrait des dialogues de part et d’autre, il pouvait être entre les Juifs et les Arabes, entre les chefs et les opposants, il côtoyait les écrivains, les chanteurs, les artistes, les banquiers, les entrepreneurs. Et des chefs d’État, sans être véritablement impressionné, ce qui était toujours impressionnant. Parfois, il se prenait de passion pour une personnalité, pour un candidat, mettait tout son poids dans la balance, sans complexes, tout en étayant les raisons de son choix. Il n’avait peut-être pas entièrement réussi à faire le grand journal de ses rêves, mais c’était une personnalité qui comptait, que l’on écoutait, qui façonnait le débat public.

BBY avait surtout des « lecteurs », proches ou moins proches, qui le lisaient, des lecteurs partout, aux quatre coins d’Afrique et du monde, dont la conscience politique, publique a été formatée par son écriture, ses éditoriaux, les covers de JA et de La Revue. L’un des vrais talents de BBY, c’était sa capacité de voir au-delà de l’immédiateté des choses. De « lire » à travers le fracas et les enthousiasmes et les tragédies, pour voir où se situent les vraies lignes de structure, de fracture. Il n’aimait pas le registre de l’émotion, qu’il devait probablement considérer comme une faiblesse. Il se voulait constamment rationnel et réfléchi. Évidemment, la subjectivité n’était jamais loin, mais ce regard qui va à l’essentiel, cette capacité de décrypter, sans pathos, la marche de l’Afrique et du monde, c’était sa force.

Ces lecteurs innombrables, de tous âges et de toutes conditions, se considéraient – et se considèrent toujours – aussi comme ses amis, des « lecteurs amis » en quelque sorte… Elles et ils étaient fiers de pouvoir compter sur une personnalité de son envergure, de voir l’un des leurs être reconnu comme un grand patron de presse qui avait su dépasser ses limites. Et qui se tenait bien droit au centre de la scène. À partir de la fin des années 2000, BBY a progressivement passé la main du vaisseau Jeune Afrique à ses enfants Amir et Marwane, appuyés par François Soudan. La légende raconte qu’il ne chercha pas à s’accrocher, mais il aura tout de même voulu contrôler du mieux possible toutes les étapes de cette transition. Et puis, il ne veut absolument pas être en vacances, au bord de la mer, ne rien faire. Il déteste l’idée de la retraite. La Revue va lui permettre d’être actif, d’être en action, de maintenir cet axiome essentiel de son existence. Il a mobilisé une petite équipe dans une aile des bureaux de la porte d’Auteuil, et comme au cours de toute sa vie, il s’est battu pour faire vivre son projet. Et chaque jour, malgré le poids progressif des années, il était le premier au bureau, au 57 bis, au petit matin, bon oeil et presque bon pied. Il s’était lancé aussi dans l’écriture d’un livre de mémoires, un récit de sa vie dont on reparlera certainement. Un processus très complexe, où j’ai été moi-même largement associé, avant d’en être éloigné. BBY voulait raconter, expliquer, témoigner, mais sa pudeur, sa relation complexe à l’émotion le freinait souvent. Et la densité de sa vie, de ses rencontres, la multiplicité des événements qu’il avait vécus rendait particulièrement difficile le travail de synthèse.

Depuis quelques mois, BBY se sentait las. Cet homme qui avait besoin d’être en mouvement se trouvait trop ralenti. Il ne voulait pas, on l’a dit, être dépendant. Il ne voulait pas s’affaiblir. Il avait besoin de perspectives, et les perspectives semblaient s’amenuiser, se rétrécir. La pandémie de Covid-19 est arrivée. Les déplacements se sont arrêtés, les dîners, les rencontres, les échanges se sont fortement espacés. L’hebdomadaire Jeune Afrique a changé, il est devenu mensuel, porté par une offre digitale renforcée. C’était la fin d’une époque, à défaut de la naissance d’une autre. BBY ne portait pas toujours de masque, n’était pas pressé de se faire vacciner, comme par une forme de provocation. Mais aussi comme si, à sa manière, il ne voulait pas changer de vie, de manière de vivre, avant de tourner la dernière page.

|

Ce que je crois BBY aura écrit plus de 3 000 « Ce que je crois », cet édito emblématique, qui paraissait chaque semaine ou presque, sauf cas de force majeur et pendant la courte pause de l’été. L’édito, c’est le journalisme de prédilection pour BBY, là où il peut réellement exercer son talent d’analyste, en toute liberté. C’est ce qu’il croit lui, il engage son nom, et pas forcément celui de son journal (JA ou La Revue). Pour BBY, l’édito commence 48 heures avant le bouclage, il faut choisir le sujet, rassembler ses idées. Et une documentation. Peut-être passer un ou deux coups de fil. Et puis, il faut écrire, à la main, sur ces fameux blocs de papier personnalisés, avec cette fameuse encre verte qu’il utilisa tout au long de sa vie. BBY écrit, réécrit, rature, se fixe une limite horaire, fait saisir le texte, le fait circuler entre trois ou quatre personnes, discute les corrections, les opinions et les contradictions. Et donne sa version finale. Il ne craint pas d’être tranchant, iconoclaste, à contre-courant, d’assumer sa subjectivité. Et surtout, il y a ce formidable éclectisme, cette curiosité sans limites qui peut l’entraîner sur tous les chemins, la science, la géopolitique, la démographie, la religion, le pouvoir… ■ |

|

Un Tunisien en France Né en 1928, BBY a vécu pleinement la colonisation, le pouvoir de « l’homme blanc », le quasi-apartheid qui sévissait en Tunisie entre « indigènes » et « résidents ». Ces années auront été vécues comme autant de blessures profondes, au fer rouge. Des souvenirs l’avaient marqué, comme le fait que même à la poste de Tunis, tous les guichetiers étaient « blancs ». Que l’on pouvait se faire agresser dans un bus, près de Tunis, parce que l’on était un jeune Arabe (histoire vécue). Après avoir longtemps hésité, BBY est pourtant devenu aussi français en 1994. « C’était ridicule, j’arrivais à l’aéroport à Paris avec ma femme et mes enfants : eux allaient à droite, et moi, je devais aller à gauche, ça pouvait prendre une heure ou plus. Et puis, il y avait le supplice de la carte de séjour, avec des fonctionnaires revêches et souvent racistes. Et parfois, je devais aller en Suisse ou en Belgique du jour au lendemain, c’était infernal, les visas, etc. » Comme il le dit lui-même, BBY était amoureux et praticien de la langue française, son moyen d’expression, il avait une entreprise installée en France, il faisait travailler des Français, il avait de l’amitié pour le pays, mais il n’en revendiquait pas l’identité. Il était devenu français de passeport. Mais il s’est toujours senti avant tout tunisien. Jusqu’au bout. Il allait en Tunisie régulièrement, maintenait de multiples contacts, dans tous les milieux, Il y avait une maison, et les bureaux historiques de Jeune Afrique sont toujours installés à Tunis. Pour ceux qui ont participé à la lutte pour l’indépendance, la nationalité si chèrement acquise est un point cardinal, un motif de fierté. |