« Chaque vie est une histoire »,

au Palais de la Porte-Dorée

« Dans tous les récits de migration et d’exil, hommes et femmes se délestent peu à peu de leur passé. Un abandon nécessaire : une langue, un rite, une tradition laissés en chemin. Je crois que c’est un instinct de survie », confiait Nathacha Appanah à la radio. L’écrivaine mauricienne, autrice notamment de Tropique de la violence (Gallimard, 2016), où elle racontait le destin tragique de Moïse, un enfant comorien abandonné à Mayotte, prête aujourd’hui sa voix à une exposition nécessaire : « Chaque vie est une histoire », au Musée national de l’histoire de l’immigration.

Les derniers jours approchent : elle fermera ses portes le 9 février.

Aux côtés des commissaires d’exposition, Nathacha Appanah a participé à la sélection des quelque 200 œuvres et documents qui composent ce parcours. Une exposition où se croisent œuvres contemporaines, témoignages et archives historiques, 200 regards pour raconter l’exil à hauteur d’individus. Le vécu dans la chair, du départ et du déracinement.

« Nous voulions donner un souffle littéraire à cette exposition. Nathacha Appanah s’est imposée comme une évidence : nous avions sélectionné son roman pour le Prix littéraire de la Porte Dorée, et sa sensibilité aux questions migratoires et d’identité nous semblait précieuse », nous explique Élisabeth Jolys-Shimells, commissaire d’exposition et responsable des fonds "Témoignages" du musée. L’écrivaine a ainsi rédigé les textes d’introduction et de présentation qui jalonnent le parcours.

Depuis sa création en 2005, le musée enrichit sa collection d’œuvres contemporaines. Il dévoile aujourd’hui les pièces de cette sélection inédite pensée pour l’exposition. Le visiteur y découvre des enregistrements audio, des objets du quotidien chargés de mémoire, témoignages parfois d’une vie de transit. « Ce n’est pas une exposition d’histoire. Nous avons voulu faire dialoguer nos trois fonds – histoire, témoignage et art contemporain – pour faire émerger une sensibilité particulière autour de cette thématique », poursuit la commissaire.

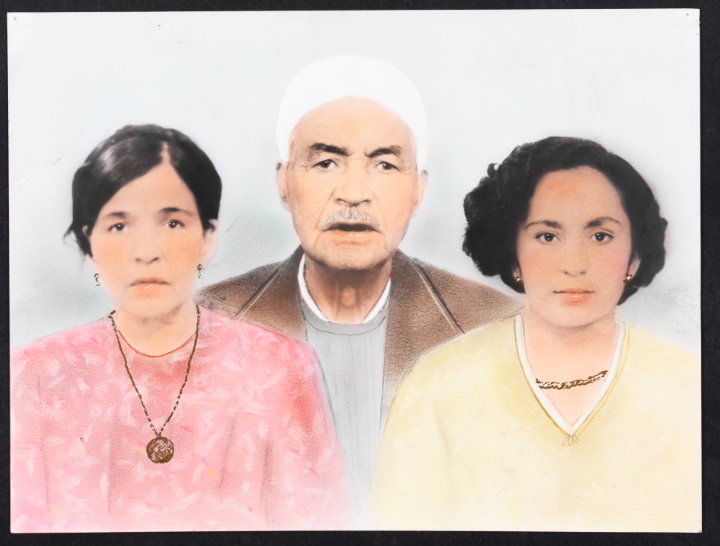

Parmi eux, une enseigne anonymement créée en 1965, celle du Studio Rex, spécialisé dans les portraits de famille et les photos d’identité, qui illustre le déchirement des familles dispersées entre l’Algérie et la France. Le studio Rex produisait un type de montage très apprécié. Son astuce, des tirages sur papier, rehaussés au pastel, qui permettait de réunir les membres d’une famille séparés par les frontières.

Au rez-de-chaussée, sous la houlette de Jean de Loisy, treize artistes contemporains ont été invités à réinterpréter le vaste aquarium du Palais, jadis palais colonial.

Coïncidence ou réponse ? Aujourd’hui, cinq grands musées français – le Musée de l’Homme, le Musée national de l’histoire de l’immigration, le Louvre-Lens, le Mucem et le Muséum de Bordeaux – consacrent des expositions aux migrations, aux réalités de l’exil et aux déplacements. Simple coïncidence de calendrier ou réponse implicite au débat public ? « Il n’y a pas eu de concertation entre les institutions, mais cela montre que les musées sont des acteurs du débat public. Ils ont un rôle à jouer dans la manière dont la société s’empare des questions politiques et sociales », souligne la commissaire.

« L’idée de ces institutions n’est pas de répondre dans le temps du politique, mais d’apporter une autre vision, une hauteur de vue, au-delà des chiffres et des statistiques » poursuit-elle.

Oeuvre emblématique, l’une des acquisitions marquantes de cette collection, en 2024 : le kwassa kwassa. Ces embarcations utilisées par les migrants pour rallier Mayotte depuis les Comores, traquées dans les eaux par la police aux frontières. Son entrée dans le patrimoine national, en totale collaboration avec les institutions culturelles de Mayotte, illustre une volonté forte du lieu :

« Faire entrer un kwassa dans les collections du musée et lui donner le même statut de patrimoine national. Le même statut que la Joconde ou les grandes œuvres classiques, pour attester des réalités migratoires et de la situation à Mayotte », décrypte la commissaire Élisabeth Jolys-Shimells.

On peut se laisser un instant surprendre par la diversité des époques présentées : de la répression en Argentine aux camps de réfugiés de Calais, des bidonvilles parisiens à la déportation des Juifs roumains, chaque récit présent s’inscrit pourtant dans une continuité, celle du vécu universel du départ de chez soi. L’exposition « Chaque vie est une histoire » en ce sens est parfaitement nécessaire, on pourrait même dire en ces temps, d'utilité publique.