Delphine Minoui :

«En stigmatisant, on crée des monstres»

La journaliste franco-iranienne, spécialiste du Proche-Orient, signe un nouvel ouvrage coup de poing, mettant en scène une génération Z bien décidée à se débarrasser des carcans d’un monde obsolète. Quand les mots font acte de résistance.

Grand reporter, spécialiste du Proche- Orient, qu’elle sillonne depuis vingt-cinq ans, prix Albert Londres pour ses reportages sur l’Irak et l’Iran, Delphine Minoui nous fait entendre la révolte des Iraniennes dans un nouveau roman écrit sous la forme d’un monologue intérieur. En se glissant dans la peau d’une adolescente prête à mourir pour défendre la liberté, l’autrice franco-iranienne porte ici le combat d’une nouvelle génération en pleine ébullition. Deux ans après le soulèvement "Femme, Vie, Liberté", deux ans après la mort de Mahsa Amini et de Nika Shakarami, arrêtées par la police des moeurs, c’est un texte coup de poing contre le poids de la religion, le patriarcat, l’injustice. Mais aussi une réflexion sur les processus de domination et de soumission, intimes, collectifs et politiques. L’héroïne s’appelle Bad-jens : mot à mot, mauvais genre. En persan de tous les jours: espiègle ou effrontée. À 16 ans, cette jeune fille d’aujourd’hui incarne l’audace et la résistance, la vie et l’avenir. Comme dans "Je vous écris de Téhéran", une lettre posthume à son grand-père, et "Les Passeurs de livres de Daraya", où de jeunes révolutionnaires syriens font le pari insolite de créer une bibliothèque clandestine, Delphine Minoui met en lumière les ressorts de l’humanité et dénonce l’obscurantisme. Rencontre avec une femme engagée.

AM: Après avoir évoqué la résistance souterraine par les livres, vous mettez en avant le dévoilement du corps féminin comme arme de contestation.

Qu’est-ce que ces actes d’insoumission nous disent?

de la mort de Mahsa Amini, tuée en Iran en septembre 2022.SHUTTERSTOCK

Delphine Minoui: Ces gestes indiquent que même dans les contextes les plus noirs, il y a toujours de l’espoir. Il suffit d’ouvrir les yeux pour le trouver. On a l’exemple de l’ancienne Union soviétique, où ont été produites les plus belles oeuvres littéraires, les meilleures pièces de théâtre. Pour dire ce que l’on ne peut exprimer frontalement, on va faire un pas de côté, ouvrir une brèche dans le mur. Parce que l’interdit suscite une envie de raconter différemment. Que ce soit dans "Les Passeurs de livres de Daraya", où une bande de jeunes révolutionnaires se raccroche à la culture et à tout ce qui reste de son patrimoine en sauvant les livres des ruines pour créer une bibliothèque clandestine dans un sous-sol, ou que ce soit les adolescentes iraniennes de Badjens qui, dans un geste très emblématique, retirent leur voile pour afficher leurs cheveux, devenant à leur tour des instruments de résistance, telles des armures de combat, cela nous prouve que la protestation existe. Face aux adorateurs de la mort, en Syrie avec Bachar Al-Assad ou en Iran avec un régime qui a instrumentalisé la martyrologie, notamment pendant les huit années de guerre avec l’Irak, ces jeunes parviennent à opposer la vie et, mieux encore, la joie, le corps, la culture et les livres comme formes de subversion et armes de contestation. Le philosophe Gilles Deleuze disait : «Le pouvoir exige des corps tristes. Le pouvoir a besoin de tristesse parce qu’il peut la dominer. La joie, par conséquent, est résistance, parce qu’elle n’abandonne pas.» Cela illustre bien l’idée que la tristesse en imposant le noir, le foulard, la mort est un verrou pour tenir une population. Et qu’en se plaçant du côté de la pulsion de vie, du souffle vital, en dansant, en chantant, on objecte que l’on fait face, avec détermination.

Debout sur une benne à ordures, Badjens met le feu à son voile. Pensez-vous que seules les démonstrations musclées peuvent faire bouger les choses, combattre l’oppression?

Chez les jeunes Iraniennes, il existe un paradoxe avec, d’un côté, une vraie pulsion de vie et, de l’autre, le sens profond du sacrifice pour y arriver. Dans l’un de leurs slogans, elles disent: «Que notre sang coule, mais que notre voile brûle.» Comme s’il fallait passer par la mort pour atteindre la vie. C’est ce que j’évoque également à la toute fin de mon livre, lorsque j’écris : «Quelque part, sur un mur de Chiraz : Vous pensiez me tuer. Vous nous avez ressuscitées.» Ces jeunes femmes savent qu’elles marchent vers la mort, et pourtant elles y vont. Pour forger le personnage de Badjens, j’ai essayé de me mettre dans la peau de Nika Shakarami, agressée sexuellement et tuée après son arrestation par les forces de sécurité, en septembre 2022, lors d’une manifestation contre le régime. À l’époque, le mouvement "Femme, Vie, Liberté" venait d’être déclenché quelques jours plus tôt, après l’assassinat d’une autre jeune fille, Mahsa Amini.

En retirant son voile, en le faisant brûler, Nika n’a jamais été autant en vie. Elle se réapproprie tout : ses cheveux, son corps, ses formes, sa condition de femme à part entière. Debout sur sa benne, c’est une espèce de Marianne, acclamée par la foule, par les hommes. Elle sait qu’elle frôle la mort, et pourtant elle fait ce geste. La peur se transforme en force. Quand on a passé un certain stade, le coup de la rage est aussi très contagieux. Si l’on additionne la souffrance et les petits combats d’un individu à toute la communauté des autres individus, qui à ce moment-là sortent dans la rue, cela fait corps. On passe de l’individu au collectif et, ensemble, on est plus fort. Il y a ce point de bascule qui semble difficile à comprendre, mais qui fait sens. Lorsqu’elles passent à l’acte, elles ne se posent plus de question: elles ont déjà pris leur envol. Advienne que pourra.

Que représente l’effacement des femmes dans les régimes théocratiques islamiques? De quoi ont peur les hommes?

Cet effacement a été institutionnalisé en Iran à partir de 1979 par les religieux qui prennent le pouvoir, avec des lois très rigides inspirées de la charia, où la femme ne vaut que la moitié d’un homme, n’a pas accès à certains métiers, n’a plus le droit de danser ni de chanter en public, et où le foulard devient obligatoire. Comme une espèce de territorialisation, de colonisation du corps de la femme. Au-delà d’une volonté d’étouffement, c’est un instrument de contrôle de toute une société, très réfléchi politiquement. À cette époque, Khomeyni et les ayatollahs pensent qu’en invisibilisant une moitié de la société, ils gardent le contrôle sur l’autre moitié, car, par procuration, ils donnent les clés de la répression aux hommes. C’est comme si on disait indirectement au mari de garder un oeil sur son épouse. Il en devient le garant. Si sa femme se voile mal dans la rue, c’est à lui de l’admonester, en invoquant le regard des voisins, les conséquences directes et indirectes, le risque qu’il perde son travail. Il s’agit d’un patriarcat d’État, officialisé, qui se greffe sur un patriarcat plus traditionnel qui a toujours existé en Iran.

Ce qui est intéressant également, c’est qu’au coeur même des discours et des discussions avec les garants du pouvoir, il y a presque un aveu de faiblesse : il faut voiler les femmes, parce que les hommes ne sauront pas se tenir. Elles seraient donc les victimes d’une défaillance non assumée des hommes, incapables de se maîtriser. La clé, c’est l’éducation des garçons. Pour casser un schéma transmis de génération en génération.

Vous citez la poétesse Tâhereh en exergue de votre roman. Qui est cette pionnière du féminisme iranien?

Le mouvement "Femme, Vie, Liberté" n’est pas né de nulle part. Toutes ces femmes ne sont pas sorties dans la rue il y a seulement deux ans. C’est quelque chose qui coule dans leurs veines. Il y a une fronde ancestrale chez les femmes iraniennes qui est très inspirante. Ce sont les héritières de grandes poétesses. La poésie est dans l’ADN des Iraniens et des Iraniennes, telles que Tâhereh, issue de la minorité religieuse bahaïe, à la fois féministe, politiquement engagée et théologienne. Elle a été la première femme à oser se dévoiler devant une assemblée d’hommes, il y a un peu plus de cent cinquante ans, et a été exécutée. En citant quelques-uns de ses vers, qui évoquent les cheveux et la condition féminine, je lui redonne une place, l’immortalise.

Où en est aujourd’hui le mouvement Femme, Vie, Liberté?

S’il a été effacé en tant que manifestation en raison de la répression féroce utilisation de la violence, tirs de chevrotine, fusils d’assaut, visant parfois sciemment les parties génitales ou les yeux des filles, entre 300 et 500 morts, peut-être plus , il y a eu tout un système de solidarité souterrain qui s’est mis en place, notamment avec des médecins et des infirmiers qui se sont relayés pour soigner les blessés chez eux. À l’heure où je vous parle, des milliers d’Iraniens sont encore derrière les barreaux, dont Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, maintes fois condamnée et emprisonnée pour son engagement contre le voile obligatoire pour les femmes et contre la peine de mort. Et il y a eu des condamnations à mort, dont celles de jeunes hommes qui avaient suivi le mouvement, car le rôle des hommes a été inédit dans cette révolte. Certes, les manifestations se sont tassées et les Iraniens ne sont pas parvenus à renverser le régime, mais ils ont réussi à créer une véritable révolution dans les têtes et dans les mentalités, qui couvait depuis de longues années. Je ne pense pas qu’il puisse y avoir un retour en arrière possible, parce que la société civile est arrivée à maturité et que la génération Z, les enfants de la révolution islamique, est très connectée et au fait de ce qu’il se passe à l’étranger, via Internet. Lorsque le régime veut leur faire croire que les protestataires étaient des mercenaires vendus à la cause de l’Occident, des espions d’Israël et des États-Unis, ça les fait rire, ils savent que c’est faux. Ce qui me fait dire qu’aujourd’hui, il suffirait d’une étincelle pour que ça redémarre un incident, une crise économique, peut-être un jour la mort du guide suprême , pour qu’il y ait à nouveau un raz-de-marée dans les rues.

L’arrivée d’un nouveau président, Massoud Pezeshkian, en juillet dernier n’a donc rien changé?

Juillet dernier n’a donc rien changé? Non, cela a pu insuffler un peu d’espoir au niveau de la classe moyenne et des gens de ma génération, qui se sont dit que lui au moins n’avait pas de sang sur les mains comme son prédécesseur Ebrahim Raïssi, l’un des commanditaires des assassinats en série dans les années 1980, est mort en mai dernier dans un crash d’hélicoptère. Le nouveau président est un réformiste, médecin de formation, qui a été ministre de la Santé, mais en même temps il a les mains liées, car c’est le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot. Cependant, le fossé se creuse peu à peu entre les minorités au pouvoir et une masse contre ce même pouvoir. En effet, tous les jeunes ont appelé à boycotter les élections, et le taux d’abstention était record depuis les quarante-cinq ans de la Révolution islamique. Ne pas voter est une façon de dire «à bas le système».

Pourquoi a-t-il été important pour vous de parler à travers la voix d’une jeune fille de 16 ans?

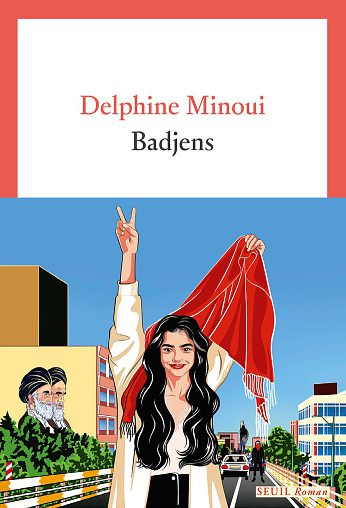

Badjens, Seuil, 152 pages, 18 €.DR

À la mort de Mahsa Amini, trois jours après qu’elle a été arrêtée par la police des moeurs iranienne pour «port de vêtements inappropriés», j’ai eu un électrochoc. Cela aurait pu être moi quand j’habitais à Téhéran, ou ma voisine ou ma meilleure amie. Nous avons toutes eu dans notre vie des démêlés avec la police des moeurs, on s’en sortait toujours en slalomant entre les interdits, car il y avait toujours des voiles qui tombaient, des mèches qui s’échappaient. On nous embarquait parfois dans une camionnette, jusqu’au commissariat, et nous nous tirions d’affaire avec une réprimande, une grosse dose d’humiliation, une amende à payer, parfois des coups de fouet, mais c’était le prix à payer et tout le monde l’assumait. Mais prendre conscience qu’une jeune femme de 22 ans est morte rien que pour cela, c’est dévastant. Ce qui m’a encore plus bouleversée, c’est de voir le courage de toutes ces femmes qui, dès lors, sont sorties dans la rue dans un réveil national. Elles retirent leur voile, se coupent les cheveux, font des pichenettes sur les turbans des mollahs. Et elles sont très jeunes. Puis, quelques jours plus tard, il y a la mort de Nika, la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux… Ça m’a obsédée. J’ai voulu comprendre ce qui poussait ces filles à être capables d’une telle audace, d’un tel jusqu’au-boutisme. Un instinct suicidaire, certes, mais au nom de la vie. Tout l’inverse des martyrs et de ces régimes qui, au nom de la mort, disaient aux jeunes garçons qui s’enrôlaient dans la guerre Iran-Irak qu’ils allaient mourir parce que la vraie vie était au paradis, qu’ils y épouseraient des vierges qui les y attendaient… J’ai passé des jours et des nuits à essayer de me mettre à leur place, de ressentir à nouveau ces humiliations que peut subir une femme en Iran, comment on intègre tout cela, comment on s’invisibilise, comment le foulard devient une seconde peau. Je suis retombée en adolescence, dans mes souvenirs, et j’ai commencé à glaner sur Internet des traces de vies qui pouvaient rester de ces filles-là, leurs journaux intimes, leurs chaînes Telegram, leurs blogs. En reprisant le fil imaginaire de toutes ces bribes de destins brisés, j’ai créé et tissé mon propre personnage, qui allait devenir Badjens.

Et comme cela ne me suffisait pas et que je voulais être dans leur langue à elles, dans la texture, la corporéité, car c’est une langue très charnelle, j’ai commencé à prendre contact avec une dizaine d’adolescentes en Iran et je tenais à ce que ce soit en province, pour casser le stéréotype de Téhéran. Pendant un an et demi, j’ai entretenu une relation orale avec des filles issues de différentes ethnies baloutche, kurde, etc. et avec une adolescente à Shiraz qui m’a beaucoup inspirée. Elles m’ont enrichie dans leur façon de parler, de se raconter, et ça m’a permis de faire une mise en récit, en créant ma propre voix, mon propre souffle, ce cri étouffé de rage, de colère, qui progressivement s’est mû en un cri d’espoir et de pulsion de vie.

Que ce soit pour la presse ou pour vos livres, vous ne cessez d’explorer le Proche-Orient, riche en paradoxes. Qu’est-ce qui vous anime?

C’est intéressant, parce qu’au début, ce n’était pas prévu ainsi. Je me considérais comme une reporter de paix. En réalité, je fonctionne beaucoup à l’instinct. Lorsque je suis partie en Iran, pour redécouvrir mes origines iraniennes, je pensais rester dix jours et je suis restée dix ans. En arrivant, c’était l’ouverture, avec l’élection présidentielle de Mohammad Khatami, en 1997, considéré comme un religieux modéré et plutôt libéral. Il y avait encore un processus de paix en Palestine et en Israël. Et comme un espoir, à la chute du régime des talibans et à celle de Saddam Hussein. Mais on a vite basculé dans la guerre. Sans compter les aléas de l’actualité, comme le 11-Septembre. J’ai passé beaucoup de temps en Afghanistan et en Irak. Alors, par défaut, je suis devenue reporter de guerre, ce qui ne me correspondait pas du tout, parce que je suis très peureuse, que je déteste les avions, que je tombe dans les pommes quand je vois du sang. Seulement, une fois que je me suis retrouvée dans ce contexte-là, j’ai eu cette volonté de rester, pour pouvoir décrypter l’importance du long cours, le sens du détail, de la nuance. L’Iran n’est pas l’Égypte, l’Égypte n’est pas l’Afghanistan, et ce n’est pas le Yémen. Le problème, c’est que de l’extérieur, on englobe cette région avec beaucoup de stéréotypes. Je me suis donc dit que j’avais la chance de pouvoir saisir cette diversité dans ses gradations et ses paradoxes, et je me suis sentie beaucoup plus utile là-bas, à raconter tout cela à la lumière de ma seconde identité, plutôt qu’en Occident.

Vous qui avez éprouvé les régimes dictatoriaux, quel regard portez- vous sur ce qu’il se passe en Europe et ailleurs?

Ce qui m’inquiète beaucoup, c’est la dislocation du tissu social. Je vois se reproduire ce que j’ai vécu dans pas mal de pays, notamment la question de la polarisation politique. On vous oblige à choisir votre camp et la neutralité, la pondération, qui sont censés être des richesses, deviennent quelque chose de douteux. J’ai vécu cela en Égypte, en Turquie, et c’est ce qui est en train de se passer en France, entre autres. Il n’y a plus de gris. Rien que du noir ou du blanc. Chacun se mure dans ses carcans, dans ses stéréotypes, dans la fabrique d’un ennemi. Y compris chez les intellectuels. Ce qui m’alarme également chez les nouvelles générations, c’est leur perméabilité à l’instrumentalisation des théories du complot. À cela, il faut ajouter l’effet pervers des réseaux sociaux, lorsqu’ils ne sont pas utilisés à bon escient, les systèmes d’algorithmes… On nous enferme dans des clans. Chacun est entretenu dans sa propre bulle. Il est urgent de se réveiller, de recréer du tissu social, de parler à tout le monde, même aux personnes avec qui on ne partage pas les mêmes points de vue. En écoutant, on comprend mieux. En stigmatisant, on crée des monstres.

L’élection présidentielle américaine a lieu ce mois-ci. Quel impact cette dernière peut-elle avoir au Proche- Orient?

Si Trump l’emporte, il y a de quoi s’inquiéter. On connaît son tropisme russe, qui serait très déstabilisant d’un point de vue géopolitique, dans la mesure où cela redimensionnerait complètement l’échiquier. Et, face aux États-Unis, la faiblesse européenne n’a pas de quoi rassurer. Il fut un temps où on se tournait vers les États-Unis, sorte de garde-fou dans la région, mais plus maintenant. C’est une autoroute d’incertitudes. Sans oublier le soutien des Américains à Israël, qui bombarde Gaza et le Liban. Et puis, il y a cette course permanente à l’armement, où le militaire a remplacé la diplomatie. On fait d’abord parler les armes, on négocie ensuite. Pour avoir vécu tout l’après 11-Septembre au Moyen-Orient, avec les retombées de l’aventurisme militaire de George Bush, cela me fait très peur, parce que ça va être pire. Bien pire. Une boîte de Pandore est déjà ouverte.