Didier Claes

Le passeur d'art

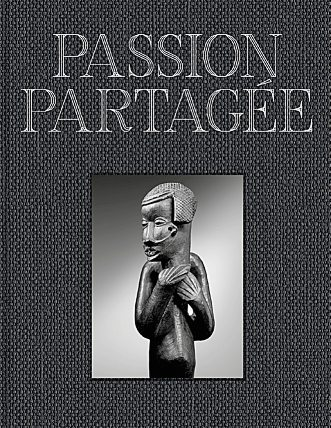

Dans un livre inédit, le célèbre galeriste belge magnifie le patrimoine classique africain. Des œuvres marquantes, magiques, créations de maîtres anonymes, et qui ont toute leur place dans les plus grands musées internationaux.

Célèbre galeriste belge, d’origine congolaise, Didier Claes est spécialisé dans l’art classique africain – dont il se passionne dès son plus jeune âge en voyageant aux côtés de son père, collectionneur pour les musées du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo). L’homme nous reçoit dans son bureau parisien. L’occasion de parler de son premier livre, Passion partagée, de sa vision du métier de marchand d’art et du lien qui se crée avec les collectionneurs. D’aborder aussi la question complexe de la restitution des œuvres d’art et d’explorer quelques pistes de réflexion sur le futur du patrimoine culturel du continent.

AM: Passion partagée raconte l’évolution d’une collection privée, mais c’est également un voyage à la découverte de l’art classique africain. Quelle était l’idée derrière ce livre?

Didier Claes: Cet ouvrage est né d’une passion commune, celle qui me lie depuis plus de vingt ans au collectionneur Michel Vdk. Le premier qui a fait confiance à mon regard. Nous l’avons intitulé Shared Passion (Passion partagée en français), parce que nous voulions mettre en avant le rapport de reconnaissance réciproque qui lie un marchand et son collectionneur. Et parler sous un prisme inédit de la façon dont se construit une collection. Le principe de départ est qu’il n’existe pas de grande collection sans grand marchand, et vice-versa. D’habitude, on considère que tout le mérite revient au collectionneur, alors que le regard et les propositions du marchand sont essentiels à sa réussite. Cet ouvrage est le résultat de ces vingt années de confiance réciproque et retrace notre relation humaine, comment nous avons évolué ensemble. C’est aussi une façon de partager avec les autres (nos amis, les amoureux d’art, les potentiels acheteurs, les curieux) notre passion. Dans la préface, j’écris que je me sens comme un passeur de rêves, de la vie et de l’histoire de chaque œuvre, dont le collectionneur est le gardien. C’est mon rôle d’aider ce dernier à trouver sa voie, mais je pars du principe que pour qu’il devienne bon, il doit, avant d’acquérir son premier objet, trouver le marchand avec lequel vivre une belle aventure. Bien sûr, il y a plusieurs façons d’être collectionneur! Certains se cachent, gardent secrètes leurs acquisitions, alors que nous, nous voulons surtout mettre en avant les pièces, les faire vivre. Dans une période où l’on parle de restitution d’art africaine – et je suis l’un des marchands qui a toujours pensé qu’il fallait un débat ouvert sur ce sujet –, notre propos est avant tout de mettre l’accent sur la beauté artistique de ces œuvres.

C’est-à-dire?

La question de la restitution est sans doute importante, mais aujourd’hui, le débat arrive presque à nous faire oublier que ces objets ont surtout une magie plastique. Ils sont le résultat de ce qu’il y a de plus extraordinaire : des créations de maîtres sculpteurs anonymes. Ces œuvres fabuleuses, sculptées dans les tribus les plus profondes, sont entrées dans les grands musées et collections du monde. Cela pourrait être une source d’immense fierté si l’on ne s’arrêtait pas à l’idée reçue que tous ces fantastiques objets devraient être en Afrique. J’aimerais qu’on les regarde comme étant le plus bel ambassadeur de l’art du continent. Pensez à l’obélisque de Louxor. Il est sur la place de la Concorde, à Paris, et c’est le plus grand ambassadeur de l’Égypte. Pensez aux pièces africaines au Louvre. Elles sont importantes pour les personnes issues des diasporas qui viennent les voir, car elles font partie de leur patrimoine culturel. Mon livre de chevet, Le Primitivisme dans l’art du XXe siècle: Les Artistes modernes devant l’art tribal, est le catalogue d’une exposition de 1984-1985 au Museum of Modern Art (MoMA). La couverture montre côte à côte un masque du Congo et Les Demoiselles d’Avignon, de Picasso: un objet africain et une œuvre de l’un des plus grands artistes, peut-être le plus grand de l’époque moderne. Pour moi, c’est la plus belle des représentations. Et je pense que c’est ça que les Africains ont envie de voir. Ce qu’on doit leur montrer: voilà, ça, c’est de l’art africain, et il a toute sa place au MoMA! Dans cet ouvrage, même si nous n’avons pas fait de rapport avec l’art moderne, nous allons dans le même sens, car nous magnifions les objets.

Vous les exposez sur plus de 200 superbes images en noir et blanc…

J’ai voulu à tout prix que les objets qui apparaissent dans ces pages soient photographiés par Hughes Dubois, l’un des plus grands professionnels du genre. Son travail apporte une touche de mystère et de charme supplémentaire aux pièces et a permis de créer un véritable livre d’art. C’est un ouvrage didactique parce qu’il contient des études très pointues, mais il n’est pas uniquement dédié aux spécialistes. Le travail photographique le rend plus accessible. Certaines prises de vues offrent, par exemple, un aperçu inédit de l’intérieur du collectionneur. On réalise à quel point l’art classique africain est digne et intemporel en le voyant ainsi réuni aux créations de grands artistes contemporains.

Le livre sera présenté lors d’une exposition à la galerie Jousse Entreprise, à Paris, du 5 au 10 septembre. Une façon d’attirer un public plus large?

On peut sortir un ouvrage magnifique, mais cela ne reste que des photos et du papier. Nous cherchions une belle façon d’accompagner sa publication, et nous avons pensé que le fait d’offrir au grand public la possibilité d’avoir un accès direct aux œuvres dont l’on parle, dans un bel espace, était en continuité avec l’idée de partage, qui nous est chère. Tous les objets ne seront pas exposés, mais nous en avons sélectionné une soixantaine – le tiers de la collection. Nous avons décidé de le faire dans la capitale française parce que c’est devenu le centre nucléaire de l’art africain. En Belgique, où j’ai trois galeries et où je travaille depuis vingt ans, il n’y a pas eu de passation générationnelle dans le milieu. Les grandes galeries et les maisons de vente aux enchères publiques sont également basées à Paris. Les institutions publiques y sont très actives. Je pense aux musées du Louvre, du Quai Branly, etc.

En effet, les choses semblent se compliquer en Belgique pour les marchands d’art classique africain. La Brussels Non European Art Fair, que vous présidiez depuis 2014,aannoncé sa dissolution. Et les galeristes du secteur ont déserté la Brussels Art Fair – dont vous êtes vice-président –, après plusieurs saisies d’œuvres d’art tribal et asiatique dont on a mis en cause la provenance…

La Belgique a beaucoup été pointée du doigt, plus à tort qu’à raison. Or, le marché de l’art y est très surveillé. C’est une bonne chose, parce que cela signifie qu’il est sain et que le consommateur est protégé. Le problème est qu’il y a eu des dérives. Des titres parus dans la presse ont entaché la réputation de certains marchands, alors qu’ils n’avaient rien fait d’illégal – mon rôle me donne accès aux dossiers répressifs. J’ai pu constater des abus par méconnaissance du fonctionnement du marché. Celui-ci a énormément évolué et s’est conscientisé au fil du temps. Tout cela interpelle également les collectionneurs, qui veulent savoir s’ils ont toujours le droit de collectionner de l’art africain. Nous, les marchands, devons avoir une éthique du métier et ne pas proposer de pièces illicites, issues de pillages culturels ou de prises de guerre. D’ailleurs, ces dernières se retrouvent aujourd’hui, la plupart du temps, dans les institutions. Personnellement, je mets un point d’honneuràce que tout ce que j’acquière ait une provenance indiscutable. Je pense que la politique belge en matière d’art africain n’est pas mauvaise, en soi. Les objets dont on enala preuve qu’ils ont été mal acquis doivent revenir aux États qui les demandent. Toutefois, je pense que le pays dans lequel ils se trouvent pourrait malgré tout en préserver la garde. En tant que marchand, je veux que l’art africain continue d’être valorisé. Je défends fermement l’idée qu’il doit être collectionné au plus haut niveau, par des institutions et des amateurs émérites. Plus il aura de la valeur, plus il sera regardé.

Pensez-vous que l’on a quand même progressé sur la restitution des œuvres?

Je pense qu’il y a eu des avancées sur la question. Le problème est que les hommes politiques vont parfois un peu trop vite par rapport au grand public. Il a quand même fallu attendre plus de cent ans pour en arriver là où nous en sommes aujourd’hui : le débat a été ouvert, et il a désormais un revers. Les personnes comprennent qu’il y a des réalités africaines différentes et qu’il faut les prendre en compte. En matière de restitution, les politiques doivent être réfléchies au cas par cas, pour chaque pays. Quand on entend Emmanuel Macron dire: «Je veux rendre à l’Afrique…», avec tout le respect que j’ai pour le président de la République, cela n’a pas de sens. L’Afrique compte une trentaine de pays qui ont des politiques culturelles et des approches différentes. Il faudrait y aller pour connaître et comprendre leurs priorités. De l’autre côté, ces pays doivent, eux aussi, faire tout un travail de conscientisation. Cependant, je remarque que les États africains ne sont pas vraiment en demande sur ces sujets, ils veulent prendre leur temps. Peut-être parce qu’ils sont aussi conscients de leurs priorités, des coûts nécessaires à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine. C’est plutôt l’Occident qui veut aller vite, qui veut régler les démons de son propre passé. Il faudrait donc trouver un bon compromis. Ma vision, qui a été récemment partagée par Hamady Bocoum, le directeur du Musée des civilisations noires de Dakar, est que le continent a besoin de pouvoir avoir accès à son patrimoine autant que de découvrir des inspirations différentes. Par exemple, et cela a déjà été fait, on peut exposer Picasso à Dakar. Ou Basquiat, ou les peintres anciens, ou des sculptures du Moyen Âge. Pour que l’on s’ouvre vers l’extérieur et que l’on ne se replie pas sur soi. Le pire est ce qu’a fait le roi de la Belgique. Quand il est allé en visite officielle en RDC, après des décennies, il a offert au président un masque en disant plus ou moins : «Voilà, on vous le ramène.» C’est regrettable, car c’est de la très mauvaise communication, et pour plusieurs raisons. Premièrement, le musée national de la République démocratique du Congo en possède trois du même genre. Deuxièmement, c’était un objet acquis légitimement. Et troisièmement, ce n’était pas un don, vu que la loi prévoit l’inaliénabilité du patrimoine royal, mais un prêt. Il aurait pu plutôt présenter une peinture ancienne et dire: «Voilà ce qu’on a de plus précieux et que nous vous prêtons pendant cinq ans.» Cela aurait été une façon de partager sa culture et de témoigner sa confiance aux Congolais.

Vous avez travaillé aux États-Unis, puis en Europe, et bien sûr sur le continent. Comment percevez-vous le marché sur celui-ci?

À un moment donné, il y a eu un véritable engouement, notamment en RDC et en Côte d’Ivoire. Peut-être était-ce dû à ce magnifique collectionneur, Sindika Dokolo. Outre le fait d’être mon ami, il était un incontestable porte-étendard de l’art classique africain. Il en parlait partout et a sans doute poussé beaucoup de gens à s’y intéresser. Aujourd’hui, les choses sont un peu plus calmes. Il faut également comprendre qu’il n’y a pas de galeries qui traitent d’objets anciens, et il n’y a pas le suivi nécessaire. Cela pose un vrai problème d’accessibilité au marché. En réalité, on ne peut plus trouver de pièces de qualité sur le continent. Donc toutes ces galeries devraient se refournir en Europe, ce qui est très compliqué du point de vue législatif et administratif. Les pays n’ont, par exemple, pas de réelle législation en matière d’œuvres d’art et de fiscalité. Quand je vendais en Afrique, on taxait les objets comme des produits de luxe et, en Côte d’Ivoire, on parle d’un impôtà100 %. Il faudrait donc imaginer des lois qui simplifient les choses, rien que pour les institutions publiques ou les grosses entreprises. En France, si l’une de ces dernières achète une œuvre pour la donner à un musée, elle est défiscalisée. Des outils de ce type pourraient permettre au continent de se développer culturellement. Les musées sont une invention occidentale, donc il faudrait également un débat plus poussé sur la façon dont les Africains imaginent les leurs. Qu’ils aient une vision et fassent leurs choix sur les objets à exposer. Sans se sentir obligés d’y mettre ceux que l’on souhaite leur restituer. Sachant qu’une bonne partie d’entre eux ont été créés pour les Européens comme souvenirs, afin de les vendre ou de les offrir à des fins de représentation.

À propos de musées, notamment publics, où en est-on dans les pays avec lesquels vous avez des échanges directs?

J’ai de très bons rapports avec les institutions qui ont des collections permanentes en Côte d’Ivoire et au Congo, même si dans ce cas, les responsables changent tout le temps. Ces deux pays ont des objets fabuleux, mais la majorité n’est pas exposée. Ils sont entreposés, parfois dans des conditions catastrophiques et malheureuses. La RDC a la chance d’avoir un musée national qui a été réalisé avec les fonds de l’Agence coréenne de coopération internationale et qui est aux normes mondiales. En revanche, je suis beaucoup plus étonné par la Côte d’Ivoire. Elle fait partie de ces États qui avaient une politique culturelle très en avance sur les autres, menée par l’ancien président Félix Houphouët-Boigny (1960-1983), et pourtant, plus de soixante ans plus tard, elle ne possède toujours pas de musée digne de ce nom. Aujourd’hui, les objets sont présentés dans une ancienne salle des fêtes choisie comme lieu provisoire en attendant la création d’un grand établissement. Comment veut-on mettre en valeur des œuvres d’art s’il n’y a même pas de cathédrale pour les accueillir? On a donc des nations qui ont pris du retard, alors qu’elles étaient précoces en la matière. Prenons ensuite le Sénégal. Il avait déjà l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN), et a maintenant le Musée des civilisations noires, mais celui-ci demeure plus un lieu d’expositions temporaires. En effet, le pays ne détient pas de collections permanentes importantes. Certes, il a de l’artisanat et de la création artistique, mais il n’a pas le même rapport avec les représentations sculpturales classiques, les masques et les statues que d’autres États peuvent avoir. Beaucoup de ses œuvres anciennes proviennent en réalité d’autres cultures africaines et y ont été ramenées par les Français pendant la période coloniale. Pour le Bénin, les choses sont encore différentes. Le débat sur le patrimoine culture lyest assez décomplexé, et même sur les restitutions, les institutions ont des demandes très ciblées. C’est ce qu’il faudrait faire, je pense. Chaque pays devrait présenter des requêtes très précises sur les quelques objets indispensables et symboliques, représentant directement l’histoire d’une civilisation. Et d’ailleurs, qui dit que l’art de la RDC devrait se voir en RDC et celle du Bénin au Bénin? Ce serait justement fabuleux que le public béninois puisse découvrir ce qui a été fait ailleurs!

Arrivez-vous malgré tout à imaginer un futur pour l’art classique africain sur le continent?

J’ai beaucoup d’espoir. On travaille toujours sur deux niveaux : le politique et le privé. Les États doivent prendre leurs responsabilités et faire savoir à l’Occident que ce n’est pas en leur imposant de reprendre certains objets qu’ils peuvent régler leurs comptes. Il y a un fin débat à avoir sur cette question pour les pays demandeurs. Mais il y a aussi besoin de rassurer le privé, en Afrique comme en Europe. Les collectionneurs indépendants ont toujours joué un rôle important aux côtés des institutions. Si le privé n’est pas stigmatisé, il peut sans doute être un acteur du secteur public – et sur le continent également. Aujourd’hui, on ne peut pas imaginer qu’un amateur puisse offrir une pièce à un musée africain, comme on le voit parfois en Europe. Et si les politiques vont en guerre contre le privé, cela ne se fera jamais. En revanche, si on le rassure, il va se passer quelque chose de très sain: les collectionneurs vont apparaître sur le continent. Il y en aura peut-être qui possèdent des objets culturellement importants pour tel ou tel autre pays, et qui les vendront ou les légueront aux institutions. L’autre problème étant que, si on les braque, le secteur privé risque de devenir obscur. Il ne faut surtout pas en arriver là.