Dounia Hadni :

«Il faut s’accorder le droit de décevoir»

L’ancienne journaliste signe un premier roman quasi autobiographique où elle décortique et analyse la hchouma, mélange de honte, de pudeur et de peur. Et comment s’en départir pour mieux s’émanciper.

D’inspiration autobiographique, La Hchouma, premier roman de la journaliste et autrice marocaine établie en France, raconte la trajectoire de Sylia, son malaise intime, sa quête de liberté et d’émancipation sous le poids des injonctions sociales et des interdits. Dès son enfance au Maroc, on lui inculque la hchouma («honte», «pudeur») envers son corps, sa sexualité, l’expression de ses sentiments; elle apprend le contrôle d’elle-même dans une société où le culte du paraître, le regard de l’autre prédominent, menant parfois au dédoublement de soi. Espérant trouver l’affranchissement et l’ouverture d’esprit en France lors de ses études, elle y affronte d’autres carcans identitaires, diktats et assignations. Le regard posé sur elle, en tant que femme d’origine maghrébine, de culture musulmane, est pétri de relents racistes. De plus, issue d’un milieu aisé, elle ne correspond pas au stéréotype de «la femme arabe à sauver». Comment s’intégrer sans se dissoudre, sans renoncer à soi-même? s’interroge Sylia, qui finit par craquer psychologiquement et entretenir une relation toxique avec un homme.

Dounia Hadni explore les tourments de son héroïne, écartelée par les impératifs contradictoires de son éducation marocaine et ceux de sa vie parisienne, et met à nu leurs ravages sur la santé mentale. Son écriture au souffle fiévreux, traduisant avec justesse le trop-plein émotionnel, et son ironie grinçante soulignent les hypocrisies sociales qui étouffent les individus, brise les tabous et préjugés omniprésents des deux côtés de la Méditerranée. Née en 1989, la primo-romancière grandit à Rabat, bercée à la fois par la tradition orale des contes racontés par son grand-père, sa nourrice, et par les livres. Son parcours est jalonné de chocs littéraires, comme L’Invention de la solitude de Paul Auster à 11 ans, Le Pain nu de Mohamed Choukri, 4.48 Psychose de Sarah Kane, La Voyeuse interdite de Nina Bouraoui. Friande du théâtre de Wajdi Mouawad, des romans d’Abdellah Taïa, Driss Chraïbi, Amin Maalouf ou Virginie Despentes, elle intègre à 18 ans une classe préparatoire littéraire en France, à Paris, puis une école de journalisme. En 2016, elle rejoint le média français Libération, avant de se consacrer entièrement à l’écriture depuis 2021.

AM: Quel a été l’élément déclencheur pour l’écriture de ce premier roman?

Dounia Hadni: Depuis longtemps il est en moi, inconsciemment. Toutefois, un déclic m’a fait prendre la plume: comme mon héroïne Sylia, j’ai vécu une décompensation psychique [épisode de rupture brutale de l’équilibre psychologique, ndlr], qui m’a conduite à l’hôpital psychiatrique de Sainte-Anne à Paris. Dans cet espace où la parole est très directe, authentique, j’ai pu véritablement m’exprimer. Les gens sont en souffrance, mais sans masque social. À l’instar de mon personnage, j’ai souffert du culte des apparences qui prévaut au Maroc le paraître y est très important, au-delà de l’estime de soi. En France aussi, j’ai dû jongler, tenter de correspondre à des attentes complètement contradictoires. Tout ça heurte, on ne peut pas être soi-même. Vivre cette expérience douloureuse à l’hôpital m’a permis d’oublier le regard des autres. C’est triste, car ça révèle la violence des rapports sociaux, des deux côtés de la Méditerranée. Une fois rétablie, je n’avais plus cette voix dans ma tête qui me disait: «Tu n’arriveras pas à écrire, tu ne seras jamais à la hauteur des écrivains que tu admires.»

Mon rapport aux choses, mes priorités avaient changé. Je ne me posais plus de questions parasites. Je voulais m’exprimer, et c’était le moment. Les séjours en hôpital psychiatrique sont stigmatisés, mais j’assume pleinement cette part autobiographique. J’ai considéré que je ne pouvais pas tomber plus bas, donc à partir du moment où l’on «déçoit» son entourage, on ne craint plus de ne pas répondre à ses attentes.

Que signifie la hchouma?

C’est dur à traduire. Ça veut dire la honte, mais aussi la pudeur, la peur. C’est un terme galvaudé aujourd’hui porter un décolleté, rire fort, dire non ou affirmer un désaccord, c’est hchouma…Il n’y a plus de hiérarchie dans la honte. C’est problématique car on nous apprend à toujours faire plaisir. C’est un terreau fertile pour d’autres formes d’emprises. Mon héroïne Sylia tombe ainsi dans une relation toxique avec Jad, un homme qui lui dicte tout. Quand on grandit avec l’idée de faire plaisir, on s’oublie, on se dissout facilement dans l’autre.

Dès l’enfance, on inculque la honte de son propre corps, et d’autant plus de ses organes génitaux?

En tant que femme, notre corps ne nous appartient pas, il appartient aux parents puis au mari. La sexualité est taboue; et dans les milieux ouverts d’esprit, on en parle juste dans le cadre du mariage. On ne parvient pas à se détacher de cette vision, transmise de génération en génération. Bien que les mentalités se libéralisent, les gens qui arrivent à vivre leur sexualité le font toujours en se cachant, dans un pays où les relations hors mariage sont interdites. Ceux qui le peuvent trouvent des endroits, les autres sont contraints à la clandestinité. Mon roman met en lumière les impacts nocifs de la hchouma sur le corps des femmes de différentes manières: Sylia ne parvient pas à jouir, sa seule façon de ressentir quelque chose, c’est de se faire mal. Sa mère lui dit qu’elle est sale quand elle la surprend, enfant, en train de se masturber; plus tard elle la traite de «pute» en trouvant des tampons dans sa chambre. Sa nounou lui assure qu’il ne lui arrivera rien tant qu’elle garde les jambes fermées. C’est très violent, marquant. Sa cousine Amal vit une sexualité débridée, mais dans la culpabilité. Dans tous les cas, c’est catastrophique, le rapport à la sexualité et au corps n’est pas sain. Mon but n’était pas de faire le procès de l’individu; il est difficile de se détacher de ces schémas ancrés que l’on reproduit malgré nous parce qu’on ne parle pas de ce sujet, que la peur prend le dessus. Un travail collectif de déconstruction est à mener.

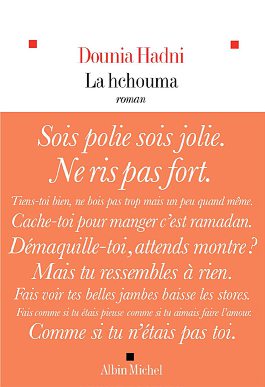

Le roman met en relief le poids et la souffrance que représentent pour Sylia ces multiples diktats, le contrôle de soi, de son apparence «sois polie, sois jolie, etc.».

Cela provoque des souffrances physiques, mais aussi mentales. On ne peut pas se construire sur des faux-semblants en permanence. Soit on subit toute sa vie, on vit dans le mensonge, comme les tantes de Sylia, qui mettent en place des «parades», soit on dérape, à un moment.

Les choses évoluent-elles malgré tout au Maroc, au niveau des mentalités comme des lois?

Ça bouge. Une nouvelle réforme de la Moudawana, le Code de la famille, vient d’être validée. Mais c’est encore insuffisant. Par exemple, concernant l’avortement: combien de milliers de vies sont sacrifiées chaque année? C’est très grave. Les lois marocaines ne permettent pas d’assumer un enfant seule le statut de mère célibataire n’en est pas un, et l’enfant n’est pas reconnu. Les femmes qui en ont les moyens peuvent avorter à l’étranger, mais les autres ont recours aux avortements clandestins, qui mettent leur santé en péril. Ce n’est plus possible de vivre ainsi. On a un corps, une sexualité, c’est aussi simple que ça. Et la religion n’a rien à voir avec ça, elle est instrumentalisée. Néanmoins, si la loi n’évolue pas trop, la sexualité est quand même entrée dans le débat public. On en parle dans les émissions de radio, à la télé. Et les jeunes générations sont plus décomplexées, elles connaissent un peu moins le poids de cette hchouma.

Ce regard omniprésent des autres est-il inhérent aux sociétés où le collectif prime sur l’individu?

Oui, et c’est parfois étouffant. Je trouve dommage que dans une société très collective, on ne partage pas nos drames au-delà de nos familles, par peur du jugement. Aussi, on a l’impression d’hériter d’un poids qui ne nous appartient pas, comme si on était tributaire, redevable, à porter la destinée de nos ancêtres, d’une ascendance. Quand Sylia décide de divorcer, elle a le sentiment d’avoir engendré une malédiction sur toute sa famille, sa lignée. Mais le pendant positif d’une communauté, c’est d’être entourée, d’avoir beaucoup d’amour. Lors de sa crise, sa famille est auprès d’elle, aimante.

D’aucuns prétendent que Sylia n’est pas légitime de critiquer ce pays car, désormais établie en France, elle n’appartiendrait plus au Maroc. Est-ce issu de votre propre expérience?

En effet, et on continue de me le dire. C’est insupportable. Récemment, à Rabat, lors d’une rencontre en librairie autour du livre, une femme m’a interpellée: «Mais en fait, Sylia ne représente pas la femme marocaine.» Déjà, j’aimerais bien rencontrer «la femme marocaine»! Je ne l’ai jamais vue… Ces personnes ne s’interrogent pas sur les raisons qui peuvent pousser à partir pour s’émanciper, mais elles se demandent pourquoi on reste attachés à notre pays. C’est totalement biaisé. Notre identité est en nous; elle est mouvante, mais elle ne disparaît pas. J’ai répondu: «C’est mon pays autant que le vôtre, vous ne me l’enlèverez pas.» Je l’aime tant que je clamerai ma colère envers lui tant que je peux, j’ai le droit!

En darija, l’arabe dialectal marocain, les mots pour désigner la sexualité sont soit crus, soit grossiers, soit inexistants?

Quand il n’y a pas de mots pour nommer une chose, elle n’existe pas. Donc soit on n’en parle pas, soit on l’évoque avec violence. Or, le langage est le premier moteur. On ne peut pas construire un rapport sain avec quelque chose de vulgaire, de violent ou recouvert de silence. La langue est vivante, on doit faire un travail là-dessus. Inventer des termes, par exemple.

Pourquoi votre héroïne se marie-t-elle à 23 ans, se retrouvant dans un autre carcan?

Beaucoup de choses circulent à travers les non-dits. Ses parents n’ont même pas besoin de lui demander de se marier, Sylia a intégré cette attente. Ils font aussi des efforts, en acceptant qu’elle ait une relation avec Guillaume, un athée, un non-musulman, en France. La contrepartie, c’est qu’elle se marie. Mais ça ne marche pas ainsi dans la vie! Sylia veut être à la hauteur des sacrifices de ses parents, des efforts qu’ils font pour elle. Ils n’ont pas l’impression de lui demander beaucoup, mais c’est déjà trop à ses yeux. On tend à confondre compromis et compromission. Mais tout cela peut finir par atteindre la santé mentale. Quand on grandit dans la double culture, on n’a pas droit à l’erreur! Or, celle-ci est nécessaire pour se connaître, se développer, savoir ce que l’on veut ou pas.

En France, Sylia est la cible de préjugés racistes, souvent exprimés avec bienveillance: tu es Marocaine, donc tu dois danser sur Khaled, aimer les cornes de gazelle. On lui demande de se positionner sur des sujets comme l’islam, le port du voile…

C’est un regard très essentialisant, très réducteur, témoignant d’un vrai manque d’intérêt et de curiosité envers l’autre.

Plusieurs causes l’expliquent. Par exemple, dans la fiction française, en littérature, au cinéma ou au théâtre, les personnages noirs, arabes ou asiatiques sont très rares. Ou alors ils incarnent des clichés, porteurs de stéréotypes négatifs, exotiques trafic de drogue, terrorisme, etc. ou «positifs», comme un Asiatique hyper-travailleur. Mais on est tellement plus complexes que ça! C’est comme si on avait tous eu les mêmes parents, qu’on avait grandis pareil. Sylia ne partage pas les mêmes problématiques identitaires que des Français d’origine marocaine nés en France. Ses beaux-parents français sont déstabilisés quand ils arrivent au Maroc dans sa famille: ils découvrent des gens riches vivant à l’occidentale et qui maîtrisent aussi bien les codes français que marocains. L’intégration devrait être une rencontre, un échange. Elle ne signifie pas s’oublier, s’assimiler, se dissoudre. Dans le regard approbateur et soi-disant bienveillant de l’autre, le jugement est très violent. En France, certains trouvent super que Sylia mange du porc, boive de l’alcool, qu’elle n’ait pas d’accent. Mais pourquoi ce serait génial de ne pas avoir d’accent? Un accent british serait sexy, mais un accent marocain non?

C’est lors de son expérience de journaliste au sein d’un média progressiste de gauche que Sylia fait aussi face à ses assignations. Vous racontez notamment cette scène lunaire où toute la rédaction se divise: faut-il prendre ou pas en stage cette collégienne qui porte le voile?

Ou quand un stage de troisième se transforme en débat sur le port du voile… Sans même donner un visage ou un prénom à cette jeune fille. J’ai le sentiment qu’aux yeux de certains, soit on est ouverts comme eux, on pense comme eux, soit on est de l’autre camp. Mais il existe de multiples nuances! On peut porter une minijupe et comprendre une femme qui porte le voile. Beaucoup de médias n’ont pas la même exigence intellectuelle selon les sujets. J’en ai marre d’entendre parler d’islam de cette façon à longueur de journée. Je veux bien qu’il y ait des obsessions dans le milieu médiatique, mais il faut travailler son sujet, se renseigner, se documenter, partir de réalités concrètes, ne pas raconter n’importe quoi. C’est fatigant, surtout quand ça vient de journalistes brillants.

Sylia dérange aussi ces gens soi-disant ouverts d’esprit parce qu’elle est issue d’un milieu privilégié…

Oui. Elle représente un peu une anomalie à leurs yeux. Ils voulaient diversifier la rédaction, sauf qu’ils n’ont pas recruté une enfant d’immigrés. Appartenant à une classe privilégiée, Sylia n’est pas «l’Arabe à sauver», à qui l’on peut donner sa chance. Ça les dérange. Par contre, eux, issus de grandes familles, habitant dans de grands appartements parisiens, c’est normal! Sylia culpabilise beaucoup. C’est très brutal pour elle. Cela signifierait qu’en dehors de sa provenance, de son milieu social, elle n’aurait rien à apporter. La diversité n’est pas seulement sociale, mais aussi culturelle. C’est d’autant plus violent pour les autres, issus de milieux modestes. Ils seraient recrutés uniquement pour cette raison, et non pas pour leur apport en matière d’angles de vue, d’idées de sujets.

Le roman évoque aussi le mépris de classe au Maroc envers les plus pauvres.

Ce mépris est évident dans la société marocaine. Sylia le rejette, mais elle le reproduit malgré elle à certains égards, notamment dans sa relation avec Jad, issu d’un quartier populaire en France. Il me tenait à coeur que tous mes personnages soient complexes, qu’il n’y ait pas de gentils et de méchants. Toutefois Sylia a une conscience de classe. Élevée depuis l’enfance par une nourrice, elle comprend très tôt que celle qui lui donne le plus d’amour est payée pour ça. Même s’il existe un lien très fort et authentique entre elles, c’est tout de même un rapport tarifé et hiérarchisé la nounou ne dort pas dans les mêmes chambres que la famille, par exemple.

Que représente pour votre héroïne, fragilisée par les injonctions oppressantes qui l’empêchent d’être elle-même, ce séjour en hôpital psychiatrique?

La seule façon pour elle de se faire entendre, c’est de hurler. Tous ces carcans, ces pressions qui s’accumulent, se contredisent, se heurtent, se bousculent, provoquent des paroles éruptives, des réactions volcaniques, des déflagrations. De l’extérieur, les gens pensent qu’elle a pété les plombs, mais ne cherchent pas à comprendre pourquoi. Le passage à l’hôpital représente un sas de décompression. C’est douloureux je ne le souhaite à personne , mais Sylia parvient à se fondre dans un anonymat où il n’y a ni pauvres ni riches. On est tous dans la même galère, avec une parole brute, cash, sans filtre. C’est un moment du roman où l’on rigole, où le rire est un exutoire face à la douleur et aux situations absurdes. La solidarité entre les patients lors de cette parenthèse m’a bouleversée. Ce type d’hospitalisation reste très stigmatisé, en France. Quand je suis revenue au travail après cette crise, j’ai très vite été mise au placard. Alors que j’étais journaliste, on m’a cantonnée aux réseaux sociaux. Une syndicaliste m’a expliqué que les ressources humaines n’aimaient pas trop les «gens fragiles». J’étais choquée. Il y a un vrai travail à mener au sujet de la santé mentale pour défaire ces stigmates. Il faudrait que des gens l’assument publiquement, même si je comprends que c’est encore difficile.

Comment tisser un lien plus apaisé avec soi-même?

En s’accordant le droit de décevoir. Il faut arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. D’abord, parce que c’est impossible! Quand on déçoit, on se rend compte que ce n’est pas si grave. C’est très important pour s’épanouir. À partir du moment où j’ai cru décevoir mes parents, je me suis enfin libérée de ce poids. On tombe, on se relève. Quand j’ai sorti ce roman, j’avais très peur, encore une fois, de les décevoir en fait, ils sont fiers de moi, vraiment. Peut-être aussi parce que je les avais déjà déçus avant, tout en sentant leur amour malgré tout. On peut décevoir et être aimée quand même.

L’écriture est-elle une voie d’émancipation, une quête de liberté et de soi?

Totalement. Si la lecture est thérapeutique, l’écriture est cathartique. C’est douloureux de remuer, de creuser des choses difficiles en soi, mais c’est libérateur. J’ai livré cette histoire à travers mon roman et, maintenant, j’ai l’impression que les mots ont moins d’impacts dans ma vie, sur moi alors qu’ils ont une charge, un sens très fort dans le texte. J’ai réussi à faire correspondre la forme et le fond. La Hchouma a répondu à mon urgence de l’écrire, et j’ai essayé de faire ressentir cette nécessité dans la construction, l’écriture.

Renoncez-vous au journalisme?

Pour l’instant, je me consacre à l’écriture. On y trouve une telle liberté que, une fois qu’on y a goûté, c’est difficile de s’en passer. Et chaque livre dispose de ses propres codes. Dans ce travail d’artisanat, on joue avec la langue, on crée des personnages, c’est passionnant. Je mène aussi des ateliers d’écriture à la Maison Perchée, une association non médicalisée s’occupant de jeunes personnes qui ont des troubles psychologiques. Je suis bluffée par leur talent d’écriture, l’énergie brute et forte qu’ils y insufflent. On rit, on pleure, c’est chargé en émotions. On a même le projet de monter une structure d’édition afin de mettre en valeur leurs textes.