Éloi Ficquet

Le fédéralisme éthiopien paye le prix de ses contradictions

Éloi Ficquet est spécialiste de l’Éthiopie et de la Corne de l’Afrique à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Son dernier ouvrage, coécrit avec Gérard Prunier, s’intitule Understanding Contemporary Ethiopia. Il nous explique que ces tensions, récurrentes en Éthiopie depuis le Moyen Âge, pourraient rebattre les cartes dans toute la région.

AM : L’Éthiopie peut-elle imploser ?

Éloi Ficquet : Les affrontements actuels, très violents, représentent une phase explosive de tensions qui travaillent en profondeur la société. De nombreux Éthiopiens se désolent des violences, s’angoissent pour l’avenir, mais considèrent au fond que l’expression armée des rapports de force est devenue le seul moyen pour mesurer quel est le groupe réellement dominant, capable de s’imposer en mobilisant des alliances et recréer un cadre politique. Depuis le Moyen Âge, l’Éthiopie s’est constituée sur la base d’un État portant un projet d’unification, voulant s’imposer comme le principal régulateur d’une « arène politique » formée par des entités culturelles et régionales liées les unes aux autres tout en étant concurrentes. Mais on peut se demander si cette façon d’envisager l’oscillation des tensions politiques, quitte à admettre des épisodes de grande violence, n’est pas dépassée. Dépassée par l’ampleur des atrocités commises. Il est difficile de savoir si un point de non-retour a été atteint. Les capacités de négocier, de trouver des terrains d’entente semblent être devenues inopérantes. Un seuil semble avoir été franchi. Une résolution du conflit et un retour à la « normale » semblent difficilement envisageables à court terme, et il faut plutôt s’attendre à une poursuite et une multiplication des luttes qui n’entraîneront pas l’éclatement du pays, mais des reconfigurations importantes des équilibres entre les pouvoirs territoriaux à l’échelle de toute la Corne de l’Afrique.

Pourquoi le fédéralisme ne semble plus fonctionner ?

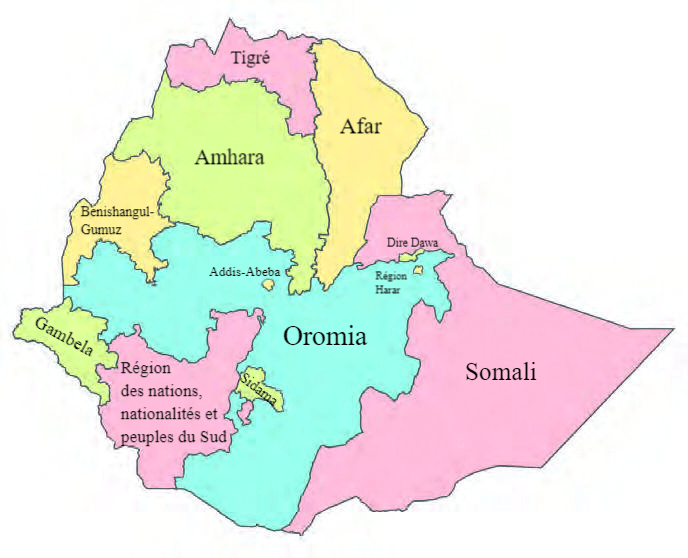

Il n’avait jamais véritablement fonctionné en tant qu’organisation décentralisée de l’État. Le redécoupage des territoires en régions fédérales à base ethnique avait répondu à des revendications des peuples hostiles à la domination du pouvoir impérial chrétien et de la culture amhara. Sur les plans culturel, éducatif et religieux, le fédéralisme a apporté une reconnaissance officielle des diversités, cependant ces libertés nouvellement acquises ne pouvaient pas s’exprimer sur le plan politique, l’appareil d’État étant tenu par la coalition dominante du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien (EPRDF). Cela a pu entraîner un certain cloisonnement, une fermeture des identités sur elles-mêmes. Au contraire d’une conception décentralisée du fédéralisme, le leadership exercé par l’EPRDF restait fortement centralisé sur la faction dirigeante issue du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Ce qui s’est joué en 2018, quand Abiy Ahmed a été désigné comme Premier ministre, a été un aggiornamento interne de l’EPRDF. Pour répondre aux mécontentements populaires, notamment exprimés par les Oromos, les dirigeants du TPLF se sont retirés du comité dirigeant de l’EPRDF et l’ont cédé aux responsables oromos. Ce rééquilibrage interne aurait pu ouvrir la voie à plus d’autonomie de chaque groupe régional. Cependant, au lieu d’un débat politique de fond sur les institutions et leur fonctionnement, la compétition politique s’est orientée vers un renforcement des armées régionales (dites « polices spéciales ») et des milices locales, exacerbant les divisions. Abiy Ahmed et ses soutiens ont défendu les intérêts d’une élite économique et culturelle urbaine formant un réseau dépassant les clivages culturels et politiques régionaux. Ses opposants, dont le TPLF, ont cherché à promouvoir un fédéralisme refondé, sur la base d’un dialogue national, mais ce débat n’a pas pu avoir lieu, d’abord en raison du report des élections, puis de l’éclatement du conflit qui a permis au pouvoir de criminaliser les mouvements d’opposition (TPLF et Front de libération oromo). Ce n’est pas le principe du fédéralisme qui dysfonctionne, mais les conditions d’un débat politique ouvert, qui permettrait de refonder démocratiquement le fédéralisme.

À l’échelle du pays, aucun groupe n’est majoritaire : à long terme, si l’Éthiopie n’implose pas en une série de sécessions, un compromis fédéral est-il inévitable ?

C’est ce que demandent les partis d’opposition à Abiy Ahmed : un dialogue inclusif national pour reconstruire le fédéralisme sur une base de compromis, de règles de bonne conduite. Cependant, les forces politiques ne sont pas seulement guidées par la défense d’intérêts définis selon le poids démographique de chaque groupe. Les intérêts économiques les dépassent. Une oligarchie urbaine, éduquée, très internationalisée, concentre les richesses et les capacités d’investissement. Ces élites considèrent les administrations locales comme des archaïsmes et privilégient un nationalisme unificateur, qui d’une part leur permet d’affirmer leur domination au sommet de l’échelle des valeurs, et d’autre part permet à l’économie de recourir à des travailleurs interchangeables, parlant la même langue, ne dépendant pas d’attaches locales, et moins susceptibles de se mobiliser au nom d’identités locales. Si un compromis doit être trouvé, c’est entre les centres urbains et les territoires ruraux.

Le sentiment national éthiopien est-il toujours là ?

Oui et non. C’est un nationalisme différentiel. Chaque groupe continue de se penser en lien à la nation, tout en revendiquant la reconnaissance de son statut particulier dans l’histoire nationale (conquêtes subies, territoires aliénés, traumatismes des victimes et de leurs descendants). Cette concurrence des mémoires constitue un espace commun, dans lequel chacun peut se mouvoir, par la conscience d’attaches multiples. La fierté d’avoir résisté au colonialisme est toujours présente, mais elle est rééquilibrée : les rois chrétiens ont aussi été des alliés des puissances européennes, pour obtenir des armes à feu et s’en servir afin de soumettre des peuples représentant plus de la moitié de la population. Une cassure existe entre les nostalgiques d’une domination impériale et d’une nation unifiée, et les partisans d’un nationalisme modéré et composite, nécessaire pour exister dans la mondialisation, mais sans imposer un modèle unique et assimilationniste.

Vous vivez en Éthiopie : que constatez-vous au sujet des rapports entre les différentes communautés ?

C’est assez contrasté. Dans la vie de tous les jours, il y a indéniablement des formes de vivre ensemble, voire de mixité culturelle. Les Éthiopiens sont attachés à la diversité des cultures régionales : les styles vestimentaires, les danses, les musiques. Les programmes de télévision alternent les clips représentatifs de différents territoires. Dans les restaurants dits culturels, très appréciés, les danses de toutes les régions sont mises en scène. Les grandes villes sont des lieux d’échange et de coexistence, les espaces publics sont partagés. Cependant, des ségrégations tacites existent, faisant que des populations distinctes, selon leur religion, leurs activités professionnelles, leurs tabous alimentaires, ne se fréquentent pas. Chacun se compare, se jalouse, et l’ethnie peut être convoquée pour nourrir des récriminations. Les questions de propriété notamment sont sensibles.

Le TPLF, représentant la minorité tigréenne, a été prédominant pendant près de trente ans : concrètement, comment s’exerçait cette prédominance ?

Attention : ce ne sont pas les habitants du Tigré en tant que population qui ont été prédominants, mais leur faction dirigeante. Une petite élite composée de quelques familles liées aux grandes figures de la lutte de libération, principalement issues de la ville et du territoire d’Adwa. Au Tigré, la grande majorité de la population ne bénéficiait pas de privilèges particuliers. Mais les autres peuples imaginaient que les ressources fiscales et les investissements internationaux étaient détournés, à leur détriment, au profit du Tigré. Selon de telles représentations, la région serait devenue une sorte d’Eldorado. Ses infrastructures ont certes été transformées, mais pas de façon exorbitante. Elle a longtemps été négligée, maintenue dans une situation de misère chronique par l’État central dominé par une élite amhara du Choa (la région autour d’Addis-Abeba). De fait, la politique dirigiste de rattrapage économique conduite par le Premier ministre Meles Zenawi a été particulièrement accélérée, et donc visible pour le Tigré, et surtout la capitale, Mekele, petite bourgade de province devenue métropole. Il y avait une surreprésentation des Tigréens à des postes de responsabilité, dans l’armée, à la tête des conglomérats, dans les administrations. Ces hauts responsables se comportaient souvent de façon arrogante, pouvoir et enrichissement allant de pair. Par voie de généralisation, de tels comportements ont suscité le ressentiment contre tous les habitants de la région, reconnaissables par leur accent rocailleux et leur nom. Dans cette vision, quand des Tigréens réussissaient, c’était forcément par favoritisme, alors que les parcours de réussite des non-Tigréens étaient imputables à leurs propres efforts, et avec le sentiment qu’ils auraient pu obtenir mieux. Les Tigréens ordinaires s’effrayaient de cette image négative, qui leur était préjudiciable, tandis que la réalité de leur niveau de vie ne correspondait pas à ces griefs. Ils vivaient comme une injustice ces reproches alors qu’ils estimaient s’être battus en première ligne, pour la défense de l’Éthiopie contre les invasions et contre les régimes oppressifs. Eux-mêmes demandaient que l’oligarchie tigréenne, qui les desservait, soit moins prédominante dans les affaires fédérales. Après la nomination d’Abiy Ahmed, bien accueillie au Tigré dans un premier temps, il y a eu substitution d’une classe dirigeante par une autre. De nombreux hauts fonctionnaires et hauts gradés originaires de la région ont été démis de leurs fonctions et souvent remplacés par des gens moins expérimentés et moins compétents. Un rééquilibrage était envisageable, mais une fuite en avant s’est produite, favorisant la constitution de milices locales, le renforcement des clientélismes locaux et l’exacerbation des haines intercommunautaires. Les voix de la raison ont été réduites au silence, et les esprits aveuglés par des slogans rassurants.

Quelle est l’influence réelle du Mouvement national amhara (NaMA) et des Fannos, les miliciens amharas ? Sont-ils soutenus par Abiy Ahmed ?

Il s’agit d’une radicalisation de type suprémaciste. Les Amharas considèrent qu’ils sont les fondateurs de l’État éthiopien, dans sa forme monarchique historique, et dans sa forme contemporaine adaptée à la modernité. Comme leur langue, leur culture et leur foi chrétienne orthodoxe servent de norme de référence à l’échelle nationale, ils se considèrent comme les légataires du projet d’unification nationale, devant gouverner cet ensemble. Les Amharas étaient en grande partie hostiles au fédéralisme, considéré comme un démantèlement de la nation. Cette position de nationalisme à échelle pan- éthiopienne, dépassant les clivages régionaux, mais reposant sur leur propre culture, les isolait politiquement. Le NaMA, porté par une nouvelle génération, s’est inscrit dans le jeu politique fédéral, en portant une affirmation identitaire mobilisant les grandes figures d’un passé glorieux, proposant la reconquête d’une hégémonie perdue, et revendiquant les territoires où des Amharas ont été installés par le passé, en s’appuyant sur des milices. Cette radicalisation identitaire a entraîné un nouvel élan de mobilisation, notamment envers des jeunesses pour lesquelles les promesses du développement ont été décevantes. Les relations entre ce mouvement et Abiy Ahmed sont ambiguës. Il s’agit d’une alliance pragmatique et opportuniste pour la conquête du pouvoir et la marginalisation des opposants. Mais sans véritable confiance réciproque pour gouverner dans la durée.

Abiy Ahmed est-il renforcé par cette crise ? Ou fragilisé ?

Alors qu’au début du conflit, il apparaissait au premier plan, en treillis militaire, le Premier ministre est aujourd’hui beaucoup plus effacé. Il se met moins en scène en tant que chef des armées, car le conflit s’enlise. Sa communication est plus tournée vers les prochaines élections (finalement prévues en juin) pour défendre le programme de réformes économiques porté par son Parti de la prospérité, comme si la promesse d’un avenir enchanté pouvait se substituer au désenchantement du présent. Du point de vue de beaucoup de partenaires extérieurs, l’image d’un jeune chef de gouvernement incarnant un renouveau démocratique, une réconciliation du pays avec lui-même et ses voisins, a volé en éclats.

Comment les Éthiopiens perçoivent l’intervention de l’armée érythréenne au Tigré ?

Son implication dans le conflit a longtemps été démentie. Mais de nombreux indices rendaient compte du déploiement de soldats érythréens commettant des exactions : massacres de civils, vidage de camps de réfugiés, destructions de récoltes, razzias de bétail, pillages de commerces et d’industries, bombardements de sites religieux pouvant servir d’abris. Même les hauts gradés de l’armée éthiopienne ne dissimulaient plus leur embarras face à cet allié devenu incontrôlable… tout en taisant le fait que des troupes éthiopiennes militaires ou paramilitaires prenaient aussi part à des crimes de guerre. D’après les récentes déclarations du gouvernement, les Érythréens se seraient d’eux-mêmes invités dans le conflit, invoquant la légitime défense pour se protéger de contre attaques. De tels aveux d’impuissance sont peu crédibles. Le 15 octobre, deux semaines avant le déclenchement du conflit, le président érythréen se rendait en Éthiopie et visitait notamment le QG de l’armée de l’air : un signe évident d’alliance, à une date où le conflit devenait inéluctable. Ce fut interprété comme tel par les dirigeants du Tigré, auquel le dictateur érythréen voue une haine farouche. Son appui semble avoir été décisif. Cependant, on ignore quels seraient les termes de l’alliance entre Addis- Abeba et Asmara, les conditions et contreparties négociées. L’opinion publique éthiopienne est mal informée et désorientée. En d’autres circonstances, cette intervention de l’Érythrée aurait déclenché l’indignation, des manifestations. Le fait qu’Aksoum, ville sainte, dépositaire de l’Arche d’Alliance, ait été attaquée est tellement impensable qu’une réaction d’aveuglement prévaut, impliquant une forme de cautionnement : ne pas voir, ne pas savoir, ne pas être concerné… Mais devant l’accumulation des preuves, ce mutisme est intenable. On voit mal quelles seraient les conditions du retrait des troupes érythréennes, sans que les rapports de force ne soient redéfinis, d’une façon ou d’une autre, impliquant de nouvelles incertitudes et difficultés.