Faouzi Bensaïdi

«Je fais un cinéma d’humanité»

Déserts, son nouveau long-métrage, est une odyssée à travers le Grand Sud marocain, entre western, comédie, critique sociale et souffle spirituel. Avec brio, le réalisateur et acteur revisite les genres et livre une œuvre réussie, hors des sentiers battus.

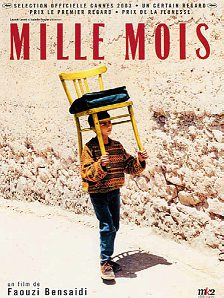

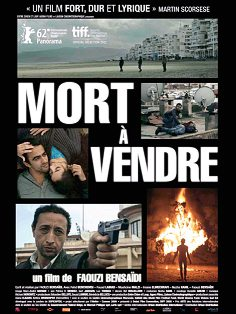

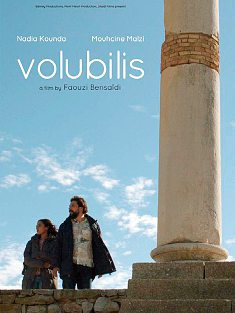

Il filme le Maroc, son pays, comme personne. Pour le cinéaste et comédien, les lieux sont aussi des personnages chargés d’une puissance dramatique. Après Volubilis (2017), mélodrame social situé à Meknès, sa ville d’enfance, Faouzi Bensaïdi présente Déserts, où il pose sa caméra dans le Grand Sud marocain. Le pitch? À Casablanca, Mehdi et Hamid travaillent pour une agence de recouvrement de crédits. Ils sont chargés de se rendre dans des villages reculés de cette région aride pour soutirer de l’argent à des familles surendettées. Le film suit les péripéties et les mésaventures de ces antihéros, leurs rencontres avec des personnages parfois rocambolesques, leurs bouleversements intimes et profonds, au fil de leur traversée du pays, dans l’immensité de ces paysages désertiques, entre ergs et regs. Avec maestria, le réalisateur s’approprie et revisite des genres cinématographiques–western, comédie burlesque ou sociale, romance… et signe une œuvre singulière, déjouant les codes narratifs, explorant les outils esthétiques. Déserts mêle des incursions oniriques, du souffle spirituel, du rire, de l’absurde, de la mélancolie, du lyrisme… Ce western mystique livre une critique cinglante du système libéral et capitaliste qui fragilise les plus démunis. Né à Meknès le 14 mars 1967, formé à l’Institut d’art dramatique et d’animation culturelle de Rabat, puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, Faouzi Bensaïdi a mis en scène plusieurs pièces de théâtre. Son court-métrage La Falaise (sortie en 1999) a remporté 23 prix dans des festivals internationaux. Après avoir coécrit le scénario de Loin (2001), d’André Téchiné, il a réalisé son premier long-métrage, Mille mois (2003), le récit d’une enfance dans l’Atlas durant les années de plomb. Avec WWW: What a Wonderful World (2006), il a revisité le film noir américain à Casablanca, dans un style décalé. Son drame, Mort à vendre (2013), ancré à Tétouan, a été récompensé à la Berlinale et au Festival de Tanger. En tant qu’acteur, il a joué notamment devant la caméra de Nabil Ayouch, Jacques Audiard, Meryem Ben m’ Barek ou encore Daoud Aoulad-Syad. Son dernier film, Déserts, a été présenté à la Quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes cette année. Rencontre juste avant que l’artiste ne quitte Paris pour se retirer dans ce désert cher à son cœur.

AM : Comment est né le désir de réaliser Déserts?

Faouzi Bensaïdi : J’avais envie de filmer le Grand Sud marocain désertique depuis longtemps. Cette région est d’une beauté incroyable, millénaire, elle est très inspirante. Il fallait attendre qu’une histoire naisse et rencontre ce désir de mettre en scène cet espace. Ces décors me rappelaient beaucoup les grands westerns américains. D’ailleurs, la géographie marocaine évoque celle des États-Unis, en plus petit. La traversée du pays offre une extraordinaire richesse de paysages, de flore, de faune et de lumière , la Méditerranée, l’océan, les grandes rivières, les forêts, le désert… J’avais ce désir de dialoguer avec le western, mais, comme toujours dans mon cinéma, pas d’une manière classique. J’ai revisité quelques séquences emblématiques appartenant à ce genre, comme ces deux personnages réunis autour d’un feu, menant une discussion intimiste. Le titre était dès le départ une évidence. Car, non seulement le film s’enfonce de plus en plus dans ce territoire, mais il traverse des déserts de diverses natures: intimes, économiques, mystiques…

Qu’est-ce qui vous inspire dans ces paysages d’immensité, immémoriaux? Est-ce pour inscrire vos personnages dans un lieu et un temps qui les dépassent?

Le rapport à la nature m’a toujours intéressé. Je l’ai exploré dès mon premier court-métrage La Falaise, j’ai continué avec mon premier long Mille mois, avant de faire un cinéma beaucoup plus urbain. Avec Déserts, je reviens à ce thème, l’homme face à la nature, au monde qui l’entoure, et ce que cela révèle. En étant dans des espaces grandioses, mes personnages sortent de ces expériences totalement changés. Ce n’est pas raconté explicitement dans le récit, mais à travers leur corps et par ces décors, ce désert. Mes héros se reconnectent avec le monde de manière très forte, plus vraie. Ils prennent conscience du futile de leur vie, de leur travail, et les abandonnent.

Vos deux personnages principaux, Mehdi et Hamid, travaillent pour une agence de recouvrement de crédits. Ils sont chargés de soutirer de l’argent à des familles surendettées dans des villages très reculés. Qu’est-ce que leur métier raconte du Maroc d’aujourd’hui?

Ce n’est pas particulier au pays. Les agents de recouvrement, qui existent partout, nous placent au cœur des sociétés actuelles. Ils permettent de parler de manière très détournée et burles que de la consommation, l’économie mondiale, la finance, de cette façon de faire de l’argent sur le dos des plus démunis. Notre monde fonctionne à la dette d’une manière démentielle. Ceux qui ont des fins de mois difficiles paient le plus, et les banques sont les débiteurs qui gagnent beaucoup d’argent. Être en situation de surendettement est le lot quotidien de beaucoup de personnes, aujourd’hui plus que jamais avec l’inflation. Certains ont pris des crédits parfois dérisoires et se retrouvent à la fin avec une pression énorme, car ils ne parviennent pas à les rembourser. L’ubérisation du monde est en marche. L’agence dans le film fonctionne ainsi : la patronne propose aux employés de devenir des autoentrepreneurs. Adieu la sécurité et les cotisations sociales !

Lorsqu’elle annonce cette ubérisation de l’entreprise, célébrant «le nouveau monde», les employés applaudissent…

Effectivement. Les gens peuvent applaudir des décisions qui sont pourtant contre eux. C’est comme si la conscience politique s’affaiblissait. La montée des droites et des extrêmes droites en Europe m’interpelle. Bien sûr que ce n’est pas seulement lié à cela, mais les réseaux sociaux, et avant eux, la téléréalité n’ont-ils pas participé à une certaine inconscience collective par rapport à ce qui nous entoure? À ce discours simpliste que d’aucuns applaudissent?

Déserts puise dans différents genres :la comédie, le western, la romance, le social…Qu’est-ce qui a motivé ce choix?

Je l’ai fait sans conscience théorique forte, c’est naturel. Je ne connais pas le respect du genre, je ne sais pas ce que c’est. La vie d’un homme ne se limite pas à un genre. Quand il tombe amoureux, il vit une romance; quand il perd un être cher, il est dans une tragédie; quand il s’aventure dans des histoires compliquées, il est pris dans un polar; quand il tombe amoureux d’une femme fatale, il est dans un film noir… Tous mes film sont mélangé divers styles.

Est-ce parce que, enfant, votre père incarnait la version tragique de l’existence et votre mère, la comique ?

On peut dire ça. Ils étaient différents dans leur manière devoir la vie. Du côté paternel, tout avait un sens, tout était sérieux. L’existence avait quelque chose de grave, dans le bon sens du terme : les mots et les gestes comptent, la vie est comme une suite de symboles, de positions et d’attitudes, avec une morale également, issue de sa culture de gauche, de ces générations qui ont connu la guerre et les grands mouvements politiques et sociaux du XXe siècle. Et du côté de ma mère, c’était très léger. Elle tournait tout en dérision. J’ai des souvenirs de fous rires. De mon enfance, je garde en effet ces deux pôles, qui ont sûrement participé à ma vision du cinéma. Chaque chose peut être vue et vécue de manière différente, sans que l’une annule l’autre.

Déserts montre-t-il aussi des fractures sociales selon les territoires? La grande précarité qui sévit dans ces villages reculés à l’intérieur du pays?

Oui, hélas, cette économie mondiale enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Partout sur la planète, on assiste à cet abîme de plus en plus béant entre ceux à qui ce système économique profite, qui amassent beaucoup d’argent, et ceux qui en ont de moins en moins. Il y a une raison très simple à cela : pour que certains s’enrichissent, il faut que d’autres s’appauvrissent! Déserts se situe à la fois au cœur de Casablanca et ses building set dans des villages reculés, très pauvres. Mais cette profonde disparité existe également à Paris – entre les beaux quartiers et ceux où sévit une grande précarité, par exemple. Le plus dur, c’est de s’habituer à cette situation.

Dans une scène burlesque et mélancolique, vous incarnez un épicier qui voit son petit commerce s’éteindre à petit feu. Il vend des journaux que plus personne ne lit, et évoque avec nostalgie les élèves d’une école– désormais détruite – qui lui achetaient des sandwichs…

Chez nous, l’épicier a une place essentielle. Il est lié à la vie du quartier, à ses habitants, même dans les grandes villes, mais il est sûrement amené à disparaître, hélas. Ce n’est pas pour rien que, juste avant, il y a une séquence dans un grand supermarché, avec des superhéros issus de la culture Marvel qui dévorent tout. Cette épicerie vit ses derniers jours. C’est aussi le petit commerce de cinéma que je fais: un cinéma de proximité, d’humanité. Cette scène raconte la fragilité et la mélancolie d’un monde qui disparaît au profit d’un autre, qui appartient à l’agence de crédits, au supermarché, à Marvel, à cette concentration des richesses.

Vous déclarez que la dimension politique de votre film réside avant tout dans un engagement esthétique. C’est-à-dire?

Je suis parfois agacé que le cinéma arabe, aujourd’hui, soit réduit à ses sujets, aux tabous qu’il soulève. On s’y intéresse et on l’applaudit quand il est engagé en ce sens. Je n’aime pas que ce soit mis en étendard. Et je m’inquiète que nous, cinéastes de cette région, soyons cantonnés de cette manière. Je ne suis pas contre les sujets, c’est important, mais une œuvre ne se résume pas à son contenu! Moi aussi, je fais des films engagés, du côté de l’humain – on prend la caméra parce que l’on est touché par des choses et que l’on a envie de les exprimer. Maison choisit un médium, le cinéma, et on est d’abord metteur en scène ! Nous proposons sur le monde et sur cet art un regard de réalisateur et, donc, l’engagement esthétique et formel du projet est tout aussi important. Je réalise un film en dehors des sentiers battus, qui n’est pas simple au premier abord, car il interroge sur le récit, la manière de raconter les histoires, le langage cinématographique, la façon dont repositionner les plans, s’interdire le champ, le contrechamp, etc. Ce sont des prises de position esthétiques importantes. Et souvent, j’ai l’impression que l’on n’y prête pas attention. Comme si l’on nous attendait sur les thématiques, mais pas sur notre travail de cinéaste. Tout artiste interroge son art d’abord, non? Quand je lis un roman, j’aime l’histoire qu’il me raconte, ses personnages, mais je suis également sensible au travail de la langue de l’écrivain, à son rapport à l’écriture. C’est la marque de sa singularité.

Pourquoi appréciez-vous autant le plan fixe que le mouvement de caméra?

Ce sont des dynamiques différentes, et je le fais par pur plaisir. J’aime autant être dans une fixité, à l’intérieur de laquelle je travaille, que j’affectionne les mouvements de caméra, lesquels amènent une poésie forte et belle, une musicalité au septième art. Depuis toujours, je suis aussi ému parle mouvement d’un plan que par le jeu d’un acteur. L’émotion esthétique d’un mouvement de caméra peut me faire pleurer.

Déserts porte l’audace d’une quasi-absence de gros plans sur vos personnages principaux…

Merci de l’évoquer. Cela fait partie de mon engagement esthétique. À une époque où toute une génération regarde des films sur les téléphones portables, les ordinateurs, via des plates-formes de streaming, le gros plan est devenu un langage dominant, et donc du dominant par conséquent. J’avais envie d’utiliser le gros plan d’une manière très particulière, et pour des personnages qui, selon les codes du récit classique, sont secondaires. Et donc pas forcément pour les héros. Ce n’est pas cette démarche qui est attendue aujourd’hui. La consommation des images sur les petits écrans pousse inconsciemment à s’éloigner des plans larges. Or, moi, quand je fais un long-métrage, je pense à la salle obscure, pas à l’écran numérique.

Il y a une séquence très onirique, presque mystique, lorsque l’évadé et sa femme prennent la route dans le désert, s’enfonçant dans l’horizon noyé et aveuglé par le soleil. Comment l’avez-vous imaginée? Est-ce là une façon de casser les codes narratifs?

Oui, car si l’on s’en tient au scénario, la scène se résume en une phrase : la voiture quitte le village. Selon une démarche conventionnelle, on pose la caméra et on filme le véhicule partir. J’en ai fait une séquence entière qui raconte autre chose : d’un simple plan de coupe, on invente un état, une émotion et une rupture formelle. Personne n’attend à ce qu’il dure autant, et c’est un point de bascule dans l’histoire, un moment où tout chavire, à l’image également. Cette fumée, cette poussière, ces voix… Le film s’engage dans des chemins brumeux, mystérieux, où la poésie prend tout en charge.

Le surréalisme se superpose au réalisme, à l’image de la vie qui elle-même n’est pas cohérente, pour reprendre vos mots…

Déserts prend des libertés, comme la vie et les gens en prennent. Par exemple, pourquoi un long-métrage doit-il durer 1h40 selon les standards? Il n’y a aucune raison à cela. Je suis conscient de l’industrie, de l’économie, mais il faudrait quand même laisser un peu plus de liberté. Et le septième art permet beaucoup. C’est là, la beauté de cet outil. À la grammaire, je préfère la «dé-grammaire» cinématographique. Il faut la questionner, sinon on reproduit les schémas que l’on voit fonctionner, et ce n’est pas très intéressant. La mise en scène est souveraine, c’est par elle que l’on interroge ce langage.

«Seules, les histoires n’existent pas», déclare l’un de vos héros. Vous partagez cette idée?

Oui. Cette phrase raconte un moment du film, mais également le métier de cinéaste. J’ai le plaisir de broder des histoires, différents niveaux de jeu. Les premières sont fragiles, elles existent quand on les partage. Quand l’un raconte, et que l’autre écoute. C’est très beau ce rapport de l’humanité au récit, au conte, à ce médium, à l’art en général.

Comment s’effectue votre travail avec les acteurs?

Cela se fait à deux niveaux. Lors du premier, comme ce sont souvent des comédiens avec lesquels je travaille depuis un moment, je peux très bien écrire en pensant à eux. Ça aide. Le second, c’est quand on mène ensemble un travail autour du film, fait d’improvisations, pas forcément de répétitions de scènes écrites du scénario. J’aime les à-côtés et construire avec la marge.

Le cinéma est-il un moyen d’exprimer votre foi en l’humain, malgré tout?

Effectivement. Le cinéma fait partie de mes croyances, j’ai envers lui une foi comme peut connaître un homme religieux. Cette foi dans l’humanité, cet amour de l’autre malgré tout, peuvent paraître naïfs, mais c’est très présent en moi. Les êtres sont aussi magnifiques par leur faiblesse.

Une dimension spirituelle irrigue justement certains moments du film, avec ces grands espaces désertiques, ce soleil filmé de face, éblouissant, cette musique mystique et méditative de Dhafer Youssef…

C’est très juste. C’était conscient. Filmer le soleil de face n’est pas un hasard. Et dans la seconde partie, la présence de la nature, la place différente de l’animal établissent une reconnexion avec un monde d’avant la parole.

La séquence avec les exilés en transit en plein désert démontre l’absurdité de notre monde. C’est important d’insuffler du rire à partir de drames?

La beauté du burlesque est son élégance dans le désespoir, cette idée qu’il vaudrait mieux en rire. On voit ainsi mieux les choses, on est même prêts à les accueillir. Le burlesque permet d’affronter des événements plus difficiles, plus compliqués.

Pourquoi vous intéressez-vous à ce que l’on nomme les antihéros, des personnages un peu marginalisés, qui n’appartiennent pas à la classe des dominants?

C’est mon affection pour les perdus. Je suis toujours très touché par les gens à qui la vie n’a pas souri. Cela m’intéresse beaucoup plus. Les trains qui arrivent à l’heure ne racontent pas d’histoires. Celles-ci commencent quand ils sont en retard. Les personnes qui traversent des moments de vie compliqués, avec lesquels elles doivent négocier, sont beaucoup plus attachantes.

En quoi le Maroc est-il votre terre d’imagination?

Je fais du cinéma parce que ce pays a imprimé ma rétine. Pendant longtemps, j’étais persuadé qu’on avait plus de chance de devenir réalisateur si l’on grandissait dans une ville dotée de cinémathèque, de salles obscures, de musées…Nous, nous devions nous battre un peu plus, aller chercher des productions culturelles qui ne nous étaient pas accessibles. Mais avec le recul, je constate que toute la beauté de ce pays, de ses habitants, toutes ses histoires, tout le mélange incroyable entre des choses millénaires, une tradition forte, ancienne, et une ouverture moderne, ont formé mon œil. Peut-être qu’ils forgent plus profondément le regard que la culture, laquelle est rattrapable. Je reste donc très lié à ce pays qui m’inspire.

Comment dialoguez-vous avec l’histoire du cinéma marocain, relativement jeune– le premier long-métrage datant de 1958?Et est-ce une liberté ou un poids?

Nous avons connu des réalisateurs intéressants, mais il n’y a pas eu de courant artistique très fort et écrasant qui s’est imposé à la jeune génération. En France, un cinéaste qui arrive après la Nouvelle Vague doit se positionner par rapport à elle, proposer d’autres choses. Nous, nous avions la liberté d’un enfant sauvage, pour ainsi dire, c’était passionnant. Cette absence de «pères» nous a laissé une ouverture pour dialoguer intensément avec d’autres maîtres imaginaires, très différents.

Quel est le pouvoir du cinéma?

Il ne peut pas changer le monde, mais il peut changer la vie d’un homme. C’est déjà énorme, très fort. Il véhicule des engagements politiques et esthétiques. Mais voir un film porter un discours progressiste alors que sa forme ne l’est pas m’interroge… Il faut que l’ensemble soit engagé. Un cinéma qui donne la liberté au spectateur, par exemple, se distingue fortement de celui qui le manipule.