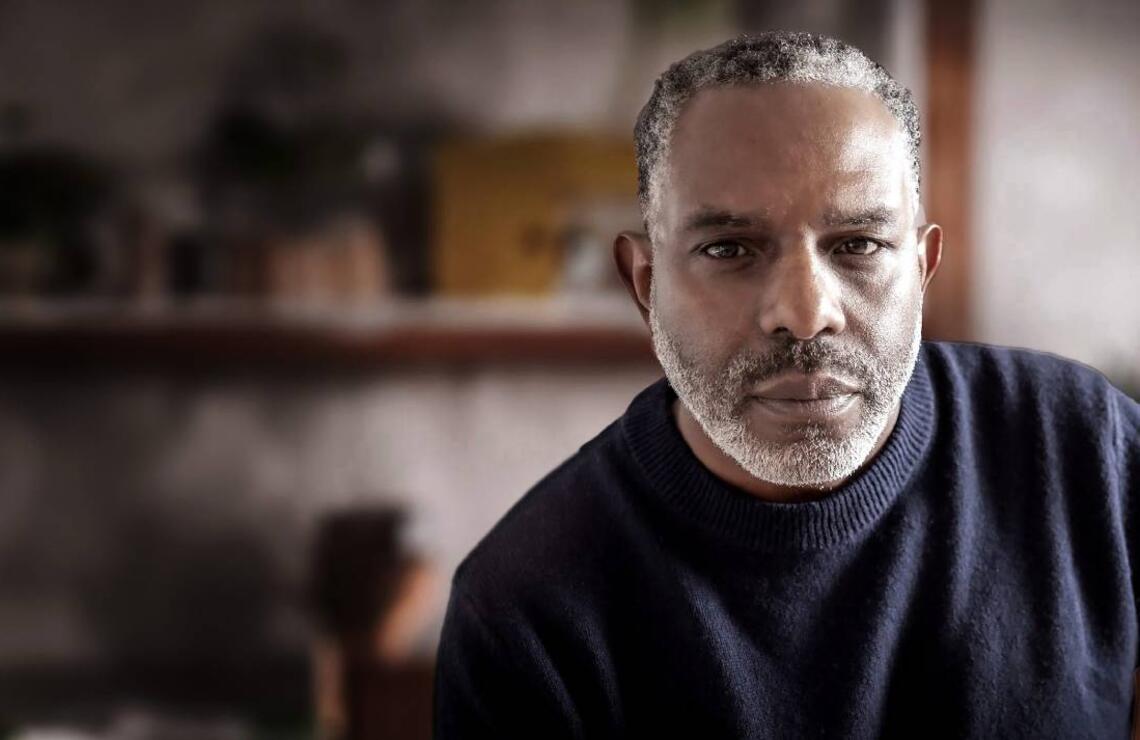

Jean-Claude Barny :

«À Blida, avec Frantz Fanon»

Le réalisateur rend hommage à cette figure phare de la pensée décoloniale et de l’antiracisme. Avec un long-métrage qui s’intéresse aux premières années algériennes de celui qui était aussi un psychiatre visionnaire.

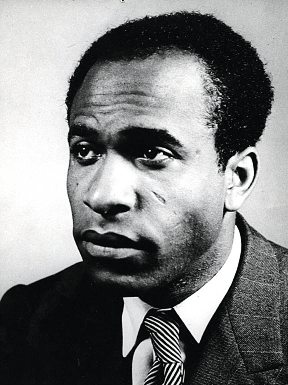

Avec son troisième long-métrage de fiction, Fanon, le réalisateur français Jean-Claude Barny retrace le parcours de Frantz Fanon, figure incontournable des luttes anticoloniales et antiracistes, intellectuel majeur du XXe siècle, psychiatre visionnaire. Tourné en Tunisie «pour des questions d’assurance, et non en raison du régime algérien», précise le cinéaste , le film se concentre sur l’expérience du penseur en Algérie, de 1953 à 1956, au sein de l’hôpital psychiatrique de Blida, où il s’engage auprès des révolutionnaires pour la guerre d’indépendance. Né en 1925 à Fort-de-France, en Martinique, Frantz Fanon rejoint à 17 ans les Forces françaises libres lors de la Seconde Guerre mondiale. Décoré par l’armée française, il y fait toutefois l’expérience du racisme. Étudiant en médecine à Lyon, il se spécialise en psychiatrie. Publié en 1952, alors qu’il a 27 ans, son essai Peau noire, masques blancs, tiré de son doctorat, analyse les mécanismes du racisme, de la domination et de l’assimilation. Nommé en 1953 médecin chef de la clinique psychiatrique de Blida-Joinville en Algérie, il s’y établit avec son épouse Josie, journaliste. Constatant les ravages et les traumas de la colonisation sur la psyché des patients autochtones, se dressant contre une médecine racialiste, il met en pratique des méthodes humanistes révolutionnaires, supprimant la camisole et les chaînes, instaurant des activités et des jeux.

L’auteur de l’ouvrage Les Damnés de la Terre analyse le système colonial dans sa globalité; à ses yeux, le colon est aussi aliéné que le colonisé, et on ne peut ni soigner ni libérer l’un sans l’autre. Il dissèque les rouages du racisme systémique, processus de déshumanisation et d’infériorisation justifiant l’exploitation des peuples. Expulsé d’Algérie en raison de son engagement au sein du FLN, il rejoint le gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) à Tunis, et en devient l’ambassadeur au Ghana en 1960. OEuvrant à l’éveil des consciences, ce combattant pour l’émancipation et la dignité humaine, ardent défenseur des indépendances, s’éteint à 36 ans à Washington, en 1961, emporté par une leucémie. Il est inhumé en Algérie, dont il n’aura pas vu l’indépendance.

Originaire de Guadeloupe et de Trinité-et-Tobago, Jean- Claude Barny grandit en banlieue parisienne. Les écrits de Fanon, qu’il découvre à l’adolescence, l’aident à comprendre le monde et à trouver sa place dans cette société. Autodidacte, il réalise des clips pour des rappeurs et des artistes caribéens. Après deux longs-métrages, Nèg Maron (2005) et Le Gang des Antillais (2016), une série, Tropiques amers (2007), et un téléfilm, Rose et le Soldat (2015), il signe avec Fanon une oeuvre très réussie, magistralement interprétée (Alexandre Bouyer, Déborah François…), qui met en lumière avec brio et sans didactisme la richesse de la pensée avant-gardiste et humaniste de Fanon, toujours nécessaire aujourd’hui, et son parcours fulgurant.

AM: En quoi la pensée de Frantz Fanon a-t-elle été déterminante pour vous, au point d’y consacrer un film?

Jean-Claude Barny: Son travail, ses écrits ont été des garde-fous nécessaires pour moi afin d’avancer de manière structurée dans cette société. Issu de Guadeloupe, un département français des Antilles, arrivé à 6 ans dans l’Hexagone, j’ai grandi en banlieue parisienne. Par l’éducation, aussi bien parentale que sociétale, un grand écart difficile à assumer se faisait jour entre la réalité de mon vécu et les récits proposés. Le malaise était évident, toutefois difficile à identifier quand on est jeune, on est volontiers idéaliste, on pense que tout va s’arranger plus tard. Mais j’étais aussi réaliste; je savais que je devais me forger en dehors des clous, de ces éléments que l’on m’enseignait pour parvenir à me construire. Découvrir la parole de Fanon, à 16 ans, a été fondamental en ce sens. La lecture de Peau noire, masques blancs m’a permis de comprendre que cette prétendue différence pour laquelle on me pointait du doigt n’était pas une fatalité. Un dialogue devait être engagé avec l’autre afin de saisir pourquoi j’étais la cible à la fois d’une stigmatisation et d’une envie. C’est très particulier: on veut de vous, mais on a peur aussi que ça déborde, et ça, c’est aliénant. Fanon m’a fait comprendre que la meilleure façon de partager, c’est d’engager la conversation, de défaire les traumas de la peur, de l’Histoire. Il ne fallait pas que je sois «victime», mais plutôt que j’apporte ma pierre à l’édifice, que je participe à mon humble niveau à la compréhension des uns et des autres. De plus, les personnes qui sont censées nous rapprocher, nous apporter de la bienveillance, nous dressent au contraire les uns contre les autres.

Vous dites: Fanon, c’est Basquiat, une fulgurance poétique et politique, avec un destin tragique…

Fanon a tout d’un personnage épique, romanesque, au destin fulgurant, comme Martin Luther King, James Dean, Bob Marley. Des gens qui ont porté une parole différente, fauchés par le destin dans un moment idyllique où ils étaient à leur paroxysme, et sont devenus ainsi des icônes. Parce qu’il était scientifique, médecin, Fanon n’est pas entré dans le panthéon des icônes noires de la pop culture. Avec ce film, plutôt que de nous intéresser à sa figure médiatisée, lissée, nous avons eu à coeur de creuser en profondeur ses écrits, son travail, son intellect, afin de le rendre digeste, accessible, compréhensible du grand public, sans pour autant l’aseptiser, l’alléger. Nous avons préservé sa sève à travers une approche fluide, proposant un premier pas pour découvrir ses livres.

De quelle manière ses idées sont-elles toujours d’actualité?

Il fait partie des êtres qui ont marqué le XXe siècle, avec son intelligence, son travail de psychiatre, son analyse de la colonisation, ses pensées novatrices sur le racisme. Aujourd’hui, on voit deux camps qui s’affrontent, l’un reprochant à l’autre ce qu’il est. Or, selon Fanon, il faut combattre le racisme en engageant les deux camps, en les soignant tous deux, celui qui est raciste et celui qui en est victime. Car ce sont des traumas issus d’un racisme systémique, d’un conditionnement sociétal. Actuellement, ces parties irréconciliables avancent côte à côte.

Et quand cette vision gagne une parole politique, elle ruisselle vers le bas. On doit lui opposer une conception rassembleuse: sans naïveté, ensemble, nous pouvons régler nos différends, nos fractures, notre histoire. Il faut accepter ce débat sur la différence, et au-delà des peurs, des craintes, respecter profondément le sujet d’être humain. Ce tiroir de la pensée de Fanon n’a hélas pas été ouvert il a manqué à notre évolution pédagogique, éducative, sociétale, médiatique, artistique.

En Algérie, il soigne les patients en psychiatrie à l’hôpital de Blida, s’engage dans la guerre d’indépendance. Pourquoi le film se concentre-t-il sur la partie algérienne de sa vie?

Je suis d’abord un cinéaste amoureux de mon art, de mon métier, de la fabrication des images, de la narration; ils me permettent de vivre, d’exister. Donc quand j’aborde une histoire, c’est avant tout à travers un regard, des codes de cinéma, des indicateurs qui permettent de toucher le spectateur. Fanon rencontre son destin lors de son expérience en Algérie. Fort de son passé, de son vécu, il les met en pratique à travers ses actions à l’hôpital de Blida. D’un point de vue cinématographique, je trouvais très fort de démarrer avec un personnage qu’on ne connaît pas vraiment et de le faire entrer dans la résolution de sa destinée, dans ce qui va faire de lui l’homme qu’il est. Sa trajectoire tragique se matérialise à ce moment-là. Je n’ai pas essayé de réaliser un biopic traditionnel. Je veille toujours à respecter le public, à le préparer, à l’accompagner, avec une pédagogie de confort pour qu’il se sente bien tout au long du film, à distiller des éléments entre les lignes, sans le perdre. Je propose un cinéma d’engagement, épique.

En quoi sa vision de la psychiatrie était-elle novatrice, révolutionnaire?

Ses observations en tant que psychiatre ont nourri son analyse du système colonial et lui ont permis d’écrire son ouvrage Les Damnés de la Terre. L’injustice qui régit la psychiatrie coloniale est la même que celle au sein de la société coloniale. S’il parvient à la réparer dans la médecine, alors cela est aussi possible dans les rapports humains. L’inégalité de traitement entre les malades nord-africains et occidentaux le frappe, ainsi il décide de détacher les patients, de leur enlever leurs chaînes. Il comprend que cet attachement produit aussi des traumas intérieurs. Il a appliqué ce travail médical, scientifique, dans la vie de tous les jours, explorant la façon dont on pouvait réparer les gens porteurs de ces séquelles. Aujourd’hui, son approche, ses écrits sont analysés, disséqués par les jeunes psychiatres français. Il est devenu une véritable référence pour de nombreux experts. Il prenait en compte la société, le contexte, et pas seulement le parcours personnel du patient.

Dans le film, il accepte de prendre en charge le sergent français Roland, souffrant de troubles psychologiques, et qui refuse d’obéir aux ordres…

Le travail pour désaliéner ce personnage est très difficile. Symboliquement, dans le film, on le place dans le camion avec les Algériens qu’il détestait. Il fait corps avec des personnes dont il avait peur, il devient comme elles. Le sergent Roland est alors rejeté par l’armée, par le système qu’il ne peut plus servir. C’est toujours d’actualité. Si vous ne respectez pas les codes de la société, si vous protégez ceux qu’elle rejette, vous êtes rejetés à votre tour, peu importe votre couleur de peau. Car ce sont vos idées qui dérangent. Actuellement, les défenseurs de la Palestine sont mis au ban, car ils ne servent pas une propagande étatique. Pour ces raisons, Fanon demeure extrêmement limpide, pertinent. Sans même citer le nom des conflits actuels, les gens y font référence. Mais le film n’établit pas de parallèle avec l’actualité, je n’essaie pas de manipuler mon auditoire, d’instrumentaliser mon histoire pour me déclarer pro-ceci ou anti-cela.

Au sujet de la torture qu’inflige ce sergent aux Algériens, le personnage de Fanon lui assène: «Ce que vous leur faites, ça vous détruit de l’intérieur.»

La pédagogie de Fanon passe par la psyché du sergent pour le faire raisonner. En tant que metteur en scène, vous ne savez pas si ce message est assez juste, fin, pour ne pas produire un effet contraire. J’ai écrit ce scénario avec mon talentueux coauteur Philippe Bernard, qui a changé le cours de ma vie, avec lequel je travaille depuis quinze ans. Comme il rencontre des problématiques différentes des miennes, notre collaboration me permet de bien m’exprimer, d’avoir un équilibre, en tant qu’homme noir, de dire des choses en très peu de temps pour que le public les entende. Je me défends de diffuser des préjugés, des caricatures. On s’est bien nettoyé l’esprit avant de faire ce film, pour éviter des relents aliénants.

Fanon analyse l’ensemble du système colonial. Il souligne que le colon est aussi aliéné, et que l’on ne peut soigner l’un sans l’autre…

C’est dur à admettre, parce qu’on en veut tellement à celui qui nous fait du mal. Mais à travers un travail pédagogique, sans naïveté, si on arrive à défaire les traumas de l’individu à la pensée discriminante, on s’en fait un allié. Ce n’est pas une faiblesse, mais au contraire une force, d’accompagner quelqu’un qui vous veut du mal et de lui expliquer que ce mal le détruit aussi.

Il s’oppose aux thèses racialistes de l’époque, reprises par la psychiatrie coloniale, selon lesquelles les Nord- Africains n’auraient pas de lobe préfrontal, seraient plus violents, des «criminels nés», considérés et traités comme des animaux.

Cette colonisation brutale en Algérie, les Antilles l’ont connue quatre cents ans auparavant. Quand Fanon arrive en Algérie, il n’est pas vierge de son passé; il sait bien que ce système qui s’y reproduit est le parcours historique de ses aïeux. C’est pour cette raison qu’il dispose d’une acuité, d’une finesse, d’un regard plus nuancé; il analyse ce sujet avec sa pédagogie de psychiatre.

Quelle différence observe-t-il entre le peuple algérien et celui des Antilles dans leur façon de s’opposer aux colons?

La radicalité. Aux Antilles françaises, nous n’avons pas réussi notre indépendance. Ma mère est originaire de Trinité- et-Tobago [État des Caraïbes, ancienne colonie britannique, ndlr], mon père est de Guadeloupe. Ce sont deux approches différentes de la colonisation. Toutes les îles dites anglophones ont obtenu leur indépendance, mais les îles francophones sont restées sous le joug colonial, devenues départements français. On a connu plusieurs soulèvements pour obtenir cette indépendance, en vain pour diverses raisons. Tandis qu’en Algérie, elle a été acquise car l’opposition à la colonisation a été d’une violence extrême. Cette radicalité a mené le peuple algérien à se positionner pour obtenir son indépendance. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas sortir indemnes, sans trauma, de ce couloir de sang, des deux côtés. On paie encore aujourd’hui les séquelles, l’addition de tout ce sang versé.

«C’est le regard de l’autre qui fait le fou, le juif, le Noir», pour citer Fanon…

Sa pensée n’est pas compartimentée, pour un camp ou contre un autre; il englobe les discriminations en général. Il rassemble les individus pour leur dire: «Vous êtes des êtres humains.» Et il faut voir de quel endroit il parle, c’est un homme noir qui déclare que nous sommes tous égaux. Il a ainsi une légitimité d’affirmer que nous sommes tous identiques, et que c’est le regard de l’autre qui nous atrophie, nous discrimine.

«Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir», disait-il. En quoi cette phrase résonne-t-elle en vous?

Dans chaque corps de métier, quand on a la faculté et la possibilité d’insuffler une action positive sur notre société, on doit le faire. Chacun a envie que ses enfants grandissent dans un monde meilleur. Cette citation avec laquelle j’ouvre le film se termine par: «Moi comme vous.» J’interpelle, je demande aux personnes qui nous écoutent : « Et vous, êtes-vous dans votre mission?»

Comment avez-vous choisi l’acteur principal qui incarne avec talent Fanon, Alexandre Bouyer, comédien français d’origine camerounaise, et qui représente à vos yeux le futur du cinéma français?

À l’instar de Gérard Philipe, Alexandre entre dans une pièce et aspire tout, il vient vers vous avec une telle force, une grande bienveillance. Il est magnétique, charismatique, il a une puissance humaine. Et il ne mime pas le fait d’être noir, tout comme Bruce Lee ne mimait pas le fait d’être chinois. On perçoit avant tout l’individu.

Fanon évoquait le racisme qu’il a subi au sein de l’armée française, alors qu’il avait combattu pour une France libre contre l’Allemagne nazie.

Il ne parlait pas avec son surplomb de médecin, mais parce qu’il avait lui-même ses traumas. Dans notre parcours d’Antillais, nous sommes des survivants. Nous avons été esclavagisés, colonisés, discriminés. Malgré tout, nous nous tenons debout, sans aucune aigreur. Grâce à cette authenticité, nous sommes généreux et accueillants avec ceux qui croisent notre chemin. C’est une communauté à prendre en exemple. Le peuple créole a gardé toute sa vitalité, ses racines, il n’a pas perdu son empathie. Et Fanon le prouve dans son parcours algérien. Il parvient à chercher l’amour chez l’autre. Pour moi, c’était parfois très dur de ne pas baisser les bras, de ne pas tomber dans un cinéma négatif, revanchard. Votre talent et vos convictions peuvent vous servir ou vous desservir Il ne faut pas se trahir. La filmographie que je laisse n’est pas seulement pour moi, mais aussi pour le cinéma français. Tous les regards sont importants, et dans quelques décennies, ces objets cinématographiques nous aideront à comprendre notre société.

Expulsé d’Algérie en raison de son engagement aux côtés du FLN, Fanon rejoint en Tunisie le gouvernement provisoire de la République algérienne. Que révèle ce passage?

C’était pour moi l’occasion de montrer que l’Algérie n’a pas tenu toutes ses promesses de démocratie. Ramdane Abane [leader révolutionnaire assassiné par ses pairs au Maroc en 1957, ndlr] porte le projet de faire accéder son pays à une souveraineté, un lieu où la parole est plus forte que la loi martiale. Le parcours de Fanon en Tunisie nous permettait de clôturer la fin de son parcours algérien. Pour Fanon, Ramdane Abane est la rencontre physique, incarnée de la révolution. Or, cet homme a été sacrifié, la démocratie n’a pas été atteinte. Ce film ouvre différentes portes. Le parcours de Ramdane Abane dit beaucoup sur l’Algérie d’aujourd’hui, comme Fanon dit beaucoup sur la France d’aujourd’hui. Ces deux hommes ont manqué à leur population.

Qu’est-ce que l’Algérie a représenté dans votre parcours?

Comme pour tous les adolescents en quête de repères, l’indépendance algérienne était aussi importante que la révolution cubaine, les luttes civiques des Afro-Américains, la révolution française. L’histoire est jonchée de révoltes chaque peuple à un moment s’est soulevé contre l’oppression. Celle en Algérie, à mon sens, est l’une des plus récentes et des plus symptomatiques. Mais cette histoire entre la France et l’Algérie n’est pas résolue. Ces deux pays n’ont pas travaillé ensemble, ils se reprochent constamment des choses, comme des frères qui ne réussissent pas à s’entendre. On assiste à un duel d’épées, et nous, au milieu, on compte les points.

Fanon prônait-il le panafricanisme?

Totalement. Fanon a fait corps avec les révolutions et indépendances africaines, à un moment où les tensions et les soulèvements sur le continent étaient palpables. Il a su fédérer autour de lui des leaders d’opinion, comme au sein du Black Panther Party. Sa parole censée, puissante, sur le colonialisme a dépassé le Maghreb. Après avoir mené toutes ces recherches pour réaliser ce film, je me rends compte qu’on est sur une lame de fond; on n’a pas encore atteint la profondeur de ses idées. Je reçois beaucoup de messages du Brésil, et j’essaie de comprendre quelle est la répercussion historique de la pensée de Fanon sur les Brésiliens.