Le son du silence

Chez lui, pas de rythmes gorgés de bruit et d’électricité comme généralement dans les productions continentales. Mais pas non plus de vastes mélopées acoustiques et de constructions codifiées comme chez Mohamed el-Qasabji. Et, pourtant, Anouar Brahem joue de l’oud, l’instrument-roi de la création musicale orientale classique. Il connaît, bien entendu, ses maqamat sur le bout de ses doigts d’oudiste. La musique savante arabe et ses modes, l’enfant de Halfaouine, quartier populaire de Tunis, né en 1957, a eu la patience de les apprendre, dès l’âge de 10 ans, au Conservatoire de Tunis, puis sous la férule du grand maître, Ali Sriti. « J’étais naturellement attiré par le son de cet instrument. Pourtant, dans ma famille, on n’entretenait guère de rapport à la musique, qu’il s’agisse de mon père artisan photograveur, de ma mère ou de mes cinq frères et sœurs. »

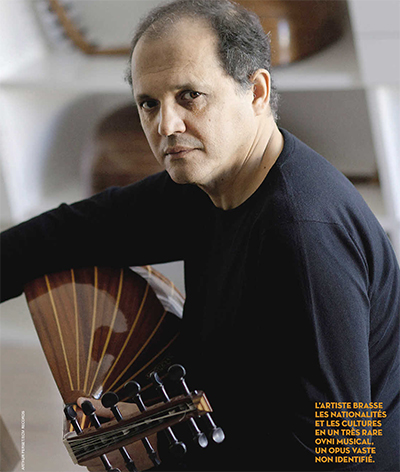

Anouar Brahem se situe plutôt ailleurs, dans un entre-deux, un entre-trois, voire un entre-quatre qui n’est pas non plus de la world music. Un terme qu’il déteste puisqu’à ses yeux, il ne recouvre rien. « On ne sait jamais d’où vient l’inspiration », se plaît-il à répéter. D’où sa sacro-sainte horreur des étiquettes. « J’adore garder cette liberté d’aller vers des choses différentes, tout en restant soi-même. » Et il aura voyagé en notes près de cinquante ans ! Sans visa dogmatique, brassant les nationalités et les cultures en un ovni musical, un opus vaste non identifié. Point de départ, le recours au « terreau » tunisien avec son premier album Barzakh, enregistré en 1991. Seconde étape, un périple dans la sensibilité ottomane à l’occasion de sa deuxième galette, Conte de l’incroyable amour , en 1992 (en compagnie notamment de Kudsi Erguner, incroyable joueur de nay), ou d’Astrakan Café (2000). Autre coloration, le jazz, quand il fait appel à une brochette de grosses pointures : le saxophoniste John Surman et le contrebassiste Dave Holland pour l’enregistrement de Thimar en 1998 ; un autre saxophoniste, Jan Garbarek dans Madar (1994) ; ou encore l’Orchestre national de jazz avec Charmediterranéen (2002). Il y a enfin son exceptionnelle complicité avec le pianiste François Couturier, jazzman profondément imprégné de musique classique occidentale, et qui sera responsable de l’album le plus abouti du maître tunisien, Le Pas du chat noir , sorti en 2002, mais aussi de Khomsa (1995) et du Voyage de Sahar (2006).

Nouvelle aventure avec un orchestre de chambre, l’Orchestra della Svizzera Italiana, assisté d’un quartet emmené par le fidèle François Couturier pour son onzième opus, un double CD baptisé Souvenance (« C’est ma femme qui m’a suggéré ce mot français, un peu châtié, qui donne une idée désuète de mémoire. ») et sorti en janvier. Souvenance ou le son du silence. Dans cet album, ce qui se passe entre les notes est en effet aussi important que les notes elles-mêmes. Musique elliptique, d’une sobriété exemplaire, à l’image du jeu d’Anouar. Musique où l’instrumentiste se met au service d’une création d’atmosphères. Probablement un legs de sa collaboration avec le chorégraphe français Maurice Béjart lorsqu’il s’était installé à Paris de 1981 à 1985. Ou de son travail pour le cinéma : il a composé les bandes originales de huit longs-métrages entre 1989 et 2010, dont Halfaouine, l’enfant des terrasses de Férid Boughedir ou Les Silences du palais de Moufida Tlatli.

Entre l’avant-dernier CD, The Astounding Eyes of Rita, et Souvenance, cinq ans se sont écoulés. La révolution tunisienne est passée par là… La fibre citoyenne a à nouveau vibré chez celui qui avait réalisé, en 2007, Mots d’après la guerre, son premier documentaire tourné au lendemain du cessez-le-feu de 2006 entre Israël et le Liban. « En décembre 2010, l’histoire est descendue dans la rue et j’ai été happé par cet élan, cette charge politique et émotionnelle exceptionnelle. Nous avons ensuite souvent côtoyé le précipice, mais après les législatives et la présidentielle de fin 2014, nous pouvons être fiers de nous. » La pochette de ce nouvel album a beau être une photo des manifestations de rue en 2010, le maître oudiste tient à préciser que cette œuvre est avant tout issue d’« un sentiment intérieur qui ne s’exprime pas forcément en termes politiques ». Le musicien aura toujours le dernier mot chez Anouar Brahem…