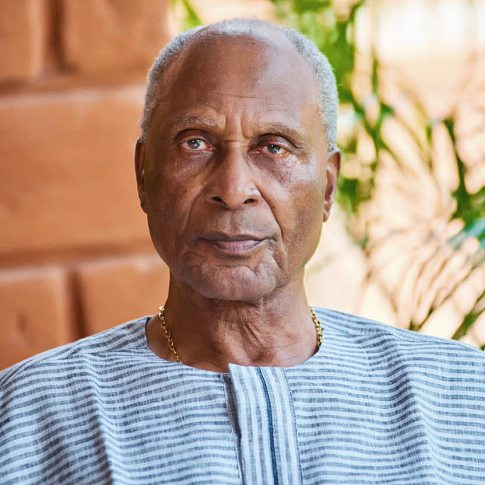

Louis-André Dacoury-Tabley :

« Le choix des énergies renouvelables »

Effectif depuis juin 2021, le district autonome du Gôh-Djiboua réunit deux régions au couvert végétal riche. Son ministre-gouverneur en a vite perçu les enjeux, notamment ceux de la transition énergétique, qui est à même de favoriser leur autonomisation.

AM: Quelle explication donnez-vous à l’appellation du district Gôh-Djiboua, dont vous êtes le premier responsable?

Louis-André Dacoury-Tabley: C’est l’administration qui, après les indépendances, a dénommé les différents «cercles», comme on les appelait au temps colonial. En l’occurrence, il s’agit d’une juxtaposition du nom des régions du Lôh-Djiboua et du Gôh. Il y a donc le Lôh, le Djiboua et le Gôh! Le Lôh, situé dans l’actuelle ville de Lakota, désigne le Lôkoda, qui veut dire «l’endroit où il y a des éléphants». Djiboua, qui fait référence à la ville actuelle de Divo, signifie «le lieu où foisonnent les panthères». Enfin, il y a le Gôh, avec la ville de Gagnoa, qui signifie «fromager».

Quel rôle jouez-vous exactement au sein de ce district autonome?

Avec la création des districts autonomes et la nomination des ministres-gouverneurs en juin 2021, la Côte d’Ivoire assiste à l’émergence de nouveaux acteurs de développement, soucieux de trouver des solutions innovantes pour l’émancipation de leurs territoires. Le président de la République Alassane Ouattara avait pensé l’installation de ces districts dès 2014. Finalement, c’est au cours de son deuxième mandat qu’il a pu les mettre en place. Cette disposition administrative, qui n’existe pas dans le système administratif territorial français, mais plutôt au sein des pays anglo-saxons, consiste à instaurer un rapport entre la population et ses richesses, et à faire en sorte qu’une entité s’occupe de créer des entreprises, de favoriser l’emploi, etc. C’est l’idée fondamentale de la création du district: apporter une valeur économique aux territoires.

La population de votre district comprend-elle le bien-fondé du rôle que vous jouez et l’utilité d’une telle entité dans le processus de décentralisation initié en Côte d’Ivoire?

Globalement, oui. Auparavant, la population avait affaire aux préfets et aux sous-préfets. Désormais, avec l’avènement des districts, les ministres-gouverneurs ont la responsabilité d’expliquer à la population le bien-fondé de ce rôle. Celui-ci repose essentiellement sur le développement économique des territoires dont nous avons la charge. Et cela repose notamment sur la recherche d’investisseurs dans le but de créer des emplois. Il s’agit de faire de nos régions de véritables pôles d’expansion économique, en mettant en avant leurs atouts.

Comment travaillez-vous avec les préfets ou encore avec les conseils régionaux?

Les présidents des conseils régionaux et leur bureau, ainsi que les maires, sont membres titulaires du conseil du district, composé de 42 membres, dont les deux tiers sont issus des conseils régionaux et des conseils municipaux. L’autre tiers représente des membres de la société civile. C’est dire à quel point ils sont impliqués. Le district autonome que nous représentons est chargé d’assurer le suivi des dépenses d’investissement des régions et communes, de manière à en mesurer les impacts socio-économiques et à faire appliquer les corrections correspondant aux exigences de traçabilité budgétaire. Nous sommes pleinement engagés dans ce processus, même si on peut penser à juste titre que cela mettra du temps.

Quels sont les grands axes de votre politique et quelle est votre vision pour les années à venir?

Notre vision est la même que celle du chef de l’État, sauf qu’elle est localisée. Le ministre-gouverneur que je suis se considère comme un commercial, chargé de faire connaître la vision générale du président de la République. L’idée est de faire en sorte qu’à moyen et long terme, la population ne rêve plus d’aller à Abidjan pour s’y installer, et qu’Abidjan ne soit plus perçue comme la seule grande ville économique de notre pays. Il faut que nous fassions en sorte que les jeunes, notamment, acceptent de s’établir dans leurs régions respectives. De manière spécifique, il est souhaitable qu’une très grande partie de la population de nos régions naisse, grandisse, fasse ses études, travaille et prenne sa retraite là où elle vit.

Le Gôh-Djiboua est, dit-on, une région pleine de ressources renouvelables…

En effet, le district est doté d’un sol et d’un sous-sol riches. Il s’agit d’un territoire de production agricole important pour le pays. Et nous disposons d’un potentiel solaire et de biomasse considérable. Nous avons ainsi décidé de faire le choix des énergies renouvelables comme outil de notre développement durable. Nous avons bien l’intention de contribuer à la transformation du pays, à travers un appui direct, vers une transition énergétique, telle que défendue par le président de la République. C’est une priorité pour notre développement économique. C’est ainsi que nous avons réussi à attirer des investisseurs étrangers pour la réalisation de projets de production d’électricité par l’énergie solaire.

De manière plus concrète, quelles sont ces initiatives?

Dès la fin de l’année 2022, des discussions ont été entamées avec un groupe d’investisseurs européens, conduit par l’irlandais WElink Energy, pour le développement de centrales solaires dans notre district. Ces échanges ont abouti à la signature d’un protocole d’accord, le 29 mars 2023, à Gagnoa, établissant la réalisation de trois projets pour la production de 100 mégawatts d’électricité. La construction d’une première centrale, basée à Bayota, devrait démarrer dès le premier trimestre 2024. Elle sera à même de fournir 10 mégawatts d’électricité dès la fin de l’année 2024. Nous nous sommes mis d’accord avec eux pour initier la création de plus de 1000 emplois directs et la formation de 800 jeunes par an. Les financements de ces travaux sont bel et bien en place, et les études environnementales et sociales ont déjà démarré. Pour tenir le calendrier fixé, nous travaillons avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie. Par ailleurs, un projet de production d’électricité par biomasse est en cours à Divo, pour une capacité de 30 mégawatts. Et les contacts que j’ai pu avoir dans ce domaine, lors d’un séjour au Canada en août 2022, notamment, permettent d’envisager de bonnes perspectives de coopération. Pour aller au bout de notre logique et maîtriser la chaîne, des négociations sont menées et des initiatives sont entreprises pour faire de Gagnoa, chef-lieu du district autonome du Gôh-Djiboua, un véritable pôle industriel en matière de production de panneaux solaires et d’onduleurs pour la fourniture du marché national et sous-régional ouest-africain.

Vous semblez accorder une attention particulière aux énergies renouvelables. Pourquoi?

Nous avons la responsabilité de travailler à la promotion des potentiels de notre territoire. Au-delà de l’accroissement et de l’amélioration de la qualité de la fourniture électrique que nous apporteront ces nouvelles sources d’énergie, il s’agit d’une source indéniable de création d’emplois et de développement économique. Ce qui est primordial, c’est d’améliorer de manière concrète la qualité de vie de la population dans les régions du district autonome du Gôh-Djiboua.