Désirs

Mehdi Ben Attia :

Mehdi Ben Attia :

« Une femme qui regarde les hommes, c’est aujourd’hui encore une provocation »

Par

Astrid Krivian

Hedi Dahmani

Publié le 12 avril 2018 à 11h47

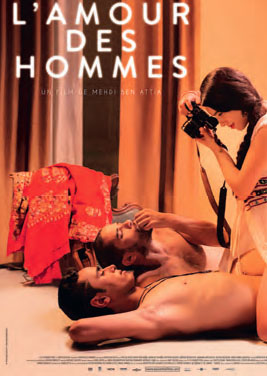

Avec L’Amour des hommes, le réalisateur tunisien explore un tabou encore vivace dans les sociétésarabes : celui du désir féminin qui s’affranchirait de ladomination masculine. Une aspiration à la fois artistique et politique sur fond de révolution inachevée.

l bouscule les tabous, par plaisir de provoquer, mais surtout pour parler de réalités trop peu représentées à l’écran. Après Le Fil (2010), son premier longmétrage, puis Je ne suis pas mort (2012), oeuvre noire à mi-chemin entre mystère et fantastique, le cinéaste revient avec L’Amour des hommes. Un parcours d’émancipation féminine, dans le Tunis d’aujourd’hui, et qui inverse les traditionnels rôles masculins-féminins. Après la mort de son mari, Amel (Hafsia Herzi), une jeune photographe, décide de réaliser des clichés sensuels d’hommes, en les regardant comme eux regardent habituellement les femmes. D’abord soutenue par son beau-père, elle gagnera peu à peu son indépendance. Quête de liberté, émois amoureux... : pour Mehdi Ben Attia, le cinéma est un art du désir. L’occasion d’une rencontre sur fond de questionnements sociétaux dans la Tunisie d’aujourd’hui.

AM : Comment est née l’idée de L’Amour des hommes, ce troisième film ?

Mehdi Ben Attia : En 2010, j’avais réalisé Le Fil, une histoire d’amour entre deux hommes, qui se voulait à la fois politique et sensuel, politique parce que sensuel. C’était encore la dictature. J’avais envie d’interroger de nouveau ce sujet, dans un pays comme la Tunisie. Puis est arrivé ce qu’on appelle la révolution…

Ce n’en était pas une selon vous ?

Qui suis-je pour en juger ? Selon les mots d’ordre d’alors, « Travail, liberté, dignité », les résultats que nous observons sept ans après sont plutôt mitigés… Mais il y a eu un vrai souffle libertaire et je veux m’en emparer. Car nul ne sait combien de temps il va durer.

Votre héroïne, Amel, photographie les hommes comme un vrai objet de désir. Est-ce un tabou ?

Une femme qui regarde les hommes, leurs corps, c’est aujourd’hui encore une provocation. Chez nous, il y a du politique dans l’exercice du désir, qui n’appartient pas seulement à la sphère privée. Quand une femme affirme « je veux mener ma vie comme il me semble », c’est une revendication politique. Et parce que le personnage d’Amel regarde les hommes comme eux regardent les femmes, elle veut exercer une sorte de domination sur eux. Et c’est dangereux. Mais c’est excitant, ça lui plaît. Et je la comprends.

Faut-il « secouer » ce pays, comme le dit l’un de vos personnages ?

Oui. Pour citer le cinéaste et auteur italien Pier Paolo asolini : « Scandaliser est un droit ; être scandalisé, un plaisir. » J’aime la provocation, comme spectateur et comme réalisateur. Certes, elle a aussi un aspect un peu superficiel, et ne mène pas toujours très loin. Mais je crois aux vertus de la parole provocatrice. Il y a une jubilation chez le spectateur de cinéma dans le fait d’assister, de participer à des provocations. J’ai montré le film aux Journées cinématographiques de Carthage à Tunis : j’ai bien vu circuler dans la salle, dans les yeux du public, le plaisir de la transgression. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ça fait partie du contrat. Même si je n’ai pas réalisé L’Empire des sens non plus ! Mais à Tunis, mon film est compris comme une proposition transgressive et je m’en félicite.

Comment le reste du pays peut-il voir votre film, dans des villes où il n’existe parfois pas une seule salle de cinéma ?

Et quel accueil espérez-vous ? Il y a un énorme problème d’accès au cinéma tunisien. Malgré un grand appétit de la part du public ! Car autant les Tunisiens téléchargent ou achètent en DVD les films étrangers, autant ils veulent voir en salles les « made in Tunisie ». Il y a un vrai travail effectué, en dépit de l’absence de salles, pour les diffuser, les emmener dans les centres culturels, les maisons de la jeunesse… Et la plupart des cinéastes y participent. Après, je ne sais pas comment mon film va être reçu en dehors de Tunis. Est-ce que ce délice de la transgression sera éprouvé ailleurs dans le pays, dans des régions parfois plus conservatrices ? Jen’en suis pas certain, mais je devine que oui. Car il y a dans ces villes une jeunesse, une partie de la population qui a soif de propositions artistiques nouvelles.

Amel est incarnée par Hafsia Herzi, actrice française d’origine tunisienne et algérienne. Un rôle que vous lui destiniez dès le départ ?

Oui. Elle est à l’opposé du cliché de la femme artiste dans un pays musulman. Les artistes femmes que je connais en Tunisie sont dans une revendication, avec une force, une combativité, une énergie, un côté « Je ne vais pas me laisser faire », vêtues de treillis avec un tournevis dans la poche et de la peinture sur les ongles ! Hafsia est le contraire de ça. Elle est féminine, douce, on ne sait pas ce qu’elle pense. C’est une présence enveloppante. Ça m’intéresse car ça nimbe de mystère le film, le personnage. Ce qu’elle cherche n’est pas donné d’emblée. Or, souvent, les artistes manquent de mystère…

Les poses des hommes sont empreintes de beaucoup de sensualité… Comment avez-vous dirigé les jeunes acteurs masculins ?

J’ai été très agréablement surpris par leur facilité à se prêter à l’exercice, à se laisser aller, à être regardés. Comme si c’était très plaisant pour eux de pouvoir échanger un peu, de ne pas avoir à affirmer cette posture de domination masculine. Je ne saurais pas dire si cette nouvelle génération évolue là-dessus, si ça change ou pas, ce serait affirmer une généralité…. Je pense qu’il y a quelque chose d’universel dans le plaisir d’être regardé, y compris pour un homme. Mais les conditions sociales ne permettent pas de l’installer facilement. On hérite encore aujourd’hui de ces rôles hommes/femmes très conventionnels, cela perdure et ce n’est spécifique ni à la Tunisie ni au monde arabe. La domination, le regard sont plutôt du côté masculin. Voyez dans le cinéma mondial : le plus souvent, l’homme est l’artiste et la femme le modèle. Et si le modèle doit se dénuder, c’est d’autant plus une femme ! Je n’ai pas le souvenir d’un film d’une réalisatrice qui érotise le corps des hommes. Pourtant il y en a, mais le cinéma ne les représente pas. On est toujours dans ce schéma quelque peu archaïque.

Pourquoi ouvrir le film par ces différentes figures féminines qu’Amel incarne ?

On commence par son activité de photographe, par ses autoportraits. Elle est aussi comédienne d’une certaine manière, elle endosse des personnages féminins de la vie tunisienne, des identités très différentes. Quand j’ai quitté la Tunisie en 1986 pour étudier en France, il y avait deux ou trois manières extrêmement codées d’être un homme, ou une femme. Les hommes portaient souvent la moustache par exemple. Puis, je ne sais pas si ça s’appelle la révolution, ou la mondialisation, ou la prolifération des images… Mais trente ans plus tard, la société tunisienne me paraît infiniment plus diverse. Tunis a toujours été une ville sur le plan architectural, mais elle a aujourd’hui les attributs d’une capitale, avec toutes ces attitudes hétéroclites, ces multiples propositions dans l’offre de comportements.

Dans le film, exposer dans une galerie une photo d’un homme en érection poserait problème à la censure…

C’est un clin d’oeil par goût de la provoc’ ! Et puis ça parle de la manière dont on est amené à ruser avec l’acceptable, quand on porte une oeuvre en Tunisie. Le ministère de la culture a soutenu mon film, le scénario présenté à la commission était fidèle, mais on y a toutefois enlevé deux ou trois éléments pour ne pas créer de problèmes. Le producteur tunisien insistait pour qu’on supprime les gros mots. Les gens pensent que ça véhicule une mauvaise image. Moi j’aime bien les personnages qui parlent de façon ordurière. Dans le cinéma new-yorkais, celui de Scorsese par exemple, toutes les répliques sont ponctuées d’un fuck ! Chez nous, beaucoup s’en offusquent, il y a même des comédiens que ça gêne, alors que dans la vie, ils jurent tout le temps ! Et, oui, on a ôté un sexe en érection aussi. Mais je savais que j’allais finalement le faire au tournage. J’ai biaisé un peu, mais je ne me suis pas censuré.

Est-ce un film d’émancipation féminine ? Est-ce un combat d’être une femme en Tunisie ?

Oui. Elle ne se libère pas de manière agressive, mais oui. Au début, Amel est la femme de, puis la belle-fille de, puis elle s’apprête à être la copine de. C’est comme si elle quittait la cage du beau-père tyrannique pour celle du copain sympa. Je ne voulais pas ça pour mon personnage. À la fin elle est libre, avec l’angoisse que cela engendre aussi. Car que fait-on de sa liberté ? C’est très difficile de ne pas se plier aux règles de la domination. Dans le film, mon personnage subit cinq agressions. C’est beaucoup pour une histoire d’1 h 40 ! Soit elle manque de se faire violer, ou on l’agresse verbalement, physiquement… C’est une réalité. Et c’est plus difficile d’être émancipée, de mener sa vie. À la mort de son mari, elle reste chez ses beaux-parents. Car, il est encore difficile pour une Tunisienne de vivre toute seule. Je n’en connais pas beaucoup qui le font. Au dénouement, on devine qu’elle finira par prendre un appartement. Sans doute qu’un spectateur occidental ne le mesure pas forcément, mais c’est un véritable enjeu.

Différentes classes sociales sont représentées dans le film…

Il est important pour moi que le désir circule entre les classes sociales. Qu’il ne reste pas seulement cloisonné à l’intérieur d’un même groupe social, car ça me frustre. J’essaie par le cinéma que des rencontres, pas de nature évidente dans la vie, aient lieu. En Tunisie, et nous ne sommes pas le seul pays arabe ainsi, la classe qui se veut supérieure, reste en autarcie. En bas de l’échelle, il y a les gars de l’exode rural qui vivent au jour le jour. Et en haut, il y a cette classe possédante. C’est une société très stratifiée et assez matérialiste. Et la révolution n’a rien changé. C’est pour ça qu’à certains égards, l’emploi du mot révolution n’est pas pertinent. Parce que ce phénomène n’est pas juste un pouvoir qui change de mains : c’est aussi une lutte des classes qui, à mon sens, n’a pas eu lieu en Tunisie.

Le personnage du beau-père est très ambigu, moderne et féministe sur certains points, mais aussi rétrograde, usant du droit de cuissage…

J’ai beaucoup vu, y compris au sein de ma propre famille, ces hommes dont le discours est souvent féministe, libéral, intelligent, construit, cultivé… Et qui, une la fois à la maison, se conduisent comme des tyrans domestiques. Je ne suis pas sûr, là encore, que ce soit propre à la Tunisie. Mais c’est une figure qui m’intéresse, notamment parce qu’elle est contradictoire. Il prétend qu’il va apporter la liberté aux femmes, qu’il est leur allié dans cette quête. Mais ce qui l’arrangerait, c’est qu’elles finissent dans son lit ! C’est assez symptomatique de cette génération des sexagénaires, septuagénaires, d’une certaine bourgeoisie francophone…

C’est un plaisir de filmer Tunis ?

Oui, je la trouve belle, pas forcément dans la vie, mais au cinéma. Le côté délabré est très cinématographique. Autant les trottoirs défoncés, parfois les odeurs d’urine… ça ne fait pas rêver quand on y est ! Autant quand on filme la ville, au-delà de sa beauté architecturale, il y a des gens, des lumières, des manières de vivre qui me séduisent. Je suis assez critique envers ces personnages de la famille bourgeoise. Mais il n’empêche qu’ils savent vivre, parler, s’habiller, ils savent ce qu’ils veulent. Même si c’est un peu oppressant, c’est beau chez eux. Il y a quelque chose d’harmonieux.

En 2010, votre premier film Le Fil, abordait le thème de l’homosexualité masculine. Aviez-vous eu des difficultés pour le réaliser en Tunisie ?

Le film n’a pas exactement été interdit, il n’y a pas eu de commission de censure. Mais le ministre de la Culture de l’époque ne voulait pas qu’il existe, il refusait de signer l’autorisation de tournage. Un deal a été convenu : on vous laisse tourner, mais vous n’essayez pas de diffuser le film en Tunisie. Le sujet de l’homosexualité existe dans le cinéma tunisien, mais en général, c’est abordé comme un douloureux problème. Or, dans Le Fil, elle est vécue comme un mode de vie revendiqué, et ça, il n’en voulait pas ! Il estimait que c’était de son devoir de ministre d’empêcher que ce genre de discours, d’image positive se propage. Moi, quand je raconte des histoires, je me sens obligé de montrer la modernité des personnages tunisiens. Aux yeux de la norme, ils transgressent des règles mais qui n’en sont pas pour eux. Ils ne font rien de mal.

Vous dites ne pas avoir été attaqué, au contraire de vos consoeurs féminines, comme si vous aviez droit au désir et pas les femmes…

Je parle là des islamistes. Le Fil, où des hommes s’aiment sans entrave, ne m’a pas posé de problèmes à ce niveau-là, et je ne m’en plains pas. Mais je constate qu’en 2012, ils s’en sont pris aux réalisatrices tunisiennes Nadia El Fani et Raja Amari, à la photographe Faten Gaddes, la galeriste Yosr Ben Ammar… Que des femmes ! Comme si, lorsqu’elles revendiquent un regard, c’était plus compliqué pour eux. Je ressens cette impunité, ce droit du sexe masculin à mener sa vie comme bon lui semble, désirer qui il veut… C’était donc important pour L’Amour des hommes que mon personnage soit féminin.

Quels sont vos cinéastes fondateurs ?

Le cinéma européen moderne des années 60 m’a beaucoup façonné. Buñuel, Fassbinder, Chabrol, Godard, Antonioni… sont mes références. J’y reviens sans cesse. Je vois beaucoup de films actuels, mais ils ne me structurent pas comme ce cinéma-là. J’aime la dialectique entre la vie individuelle du personnage, et ce dans quoi il est pris, plus vaste que lui, son environnement, sa société. C’est un cinéma de la critique sociale, de l’émancipation. Mais aussi du désir, à la fois comme élan vers l’autre et soif de liberté : c’est notre moteur, il fait avancer les histoires. C’est ce que le cinéma m’a appris.

Ridha Béhi, Férid Boughedir, Nourid Bouzid… avaient ouvert la voie. Avec Mohamed Ben Attia, Raja Amari et d’autres réalisateurs, y a-t-il une « nouvelle vague » du cinéma tunisien aujourd’hui ?

Il n’y a pas un mouvement avec une cohérence artistique entre les oeuvres. Tant mieux, car on est peu nombreux, donc ça évite qu’il y ait un chef et des suiveurs. On fait ce qu’on peut, chacun dans son coin. Il y eut une époque où je ne me reconnaissais pas dans les films tunisiens. Comme s’ils cherchaient à figer l’identité tunisienne, une représentation dépassée qui m’expliquait que la Tunisie, c’était super : il y a un patio au milieu de la maison, nos volets sont bleus, nos sols carrelés, nos femmes ont plus de droits que dans les autres pays arabes… Mais ça a changé. Les cinéastes de ma génération me parlent. On a la chance d’agir dans une société très en mouvement. Il faut essayer de comprendre, de regarder, d’attraper ce qui se passe, sans aucune certitude… C’est intéressant, ça crée sans doute des oeuvres très différentes. Même s’il y a tout de même un thème central, commun dans le cinéma tunisien actuel : la femme, sa liberté, son émancipation, ses droits, ses combats, ses empêchements.