Nadia Yala Kisukidi

«Le langage de la déchirure n’est pas le mien»

Pour la philosophe et romancière d’origine congolaise qui vient de co-coordonner l’ouvrage collectif Colonisations: Notre histoire, la pensée est aussi un engagement pour agir sur le monde, le rendre meilleur.

Elle croit à la puissance transformatrice du savoir, ainsi qu'à la fécondité politique des rêves d'émancipation et de justice malgré les difficultés. Née à Bruxelles d'un père congolais qui a fui la dictature de Mobutu et d'une mère française d'origine italienne, Nadia Yala Kisukidi a été nourrie très jeune par les idéaux de liberté, de justice, d'égalité. Maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris 8, spécialiste de philosophie française contemporaine et de philosophie africana, elle associe sa discipline à un engagement de l'esprit. Autrice de Bergson ou l'humanité créatrice (CNRS Éditions, 2013), elle a signé un premier roman, La Dissociation (Seuil) en 2022. La même année, elle a été co-commissaire de la biennale d'art contemporain de Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2023, elle a co-coordonné l'ouvrage collectif foisonnant et très fouillé Colonisations: Notre histoire (Seuil): réunissant plus de 250 spécialistes du monde entier, ces travaux analysent la longue histoire de la colonisation française, ses effets, ses traces encore vives dans le présent.

AM: En quoi l'histoire de votre père, opposant au régime de Mobutu, vous a-t-elle forgée?

Nadia Yala Kisukidi: L'histoire de mon père est celle d'un arrachement à son pays. Enfant, il a connu le Congo belge, puis, jeune homme, l'indépendance. Et il a assisté au délitement de cette dernière, avec la dictature de Mobutu. Il a alors quitté sa terre, et s'est installé en Belgique à la fin des années 1960. J'ai passé mon enfance dans les diasporas militantes congolaises de Bruxelles, opposées au régime. Ma famille a été portée par le désir qui définit souvent la vie en diaspora: celui du retour. Une fois que la dictature serait finie, le projet consistait à rentrer au Congo. Je me suis ainsi construite dans l'idée que mon vrai pays n'était pas celui dans lequel je vivais effectivement, mais celui qui m'attendait. Avoir vécu avec ce rêve du retour rêve qui n'a jamais été actualisé a été déterminant pour la constitution de ma conscience poli-tique, mes choix de vie, mon engagement dans la philosophie.

Y a-t-il aussi un parcours de migration du côté de votre mère?

Oui. L'histoire de ma famille maternelle raconte une autre histoire d'immigration, intra-européenne cette fois, également marquée par la grande histoire: celle de l’Europe des années 1920-1930, confrontée à la montée des totalitarismes. Elle compose aussi une partie de mon récit intime l’histoire d’Italiens quittant leur pays pour la France, dans les années 1920, après l’accession au pouvoir de Mussolini, et acquérant la nationalité française.

Vous insistez sur le fait d’être ancrée en France et en République démocratique du Congo, et non pas tiraillée «entre» ces deux pays...

Le langage de la déchirure, de l’incomplétude, n’est pas le mien. D’abord, la condition diasporique pose avant tout des enjeux d’ordre politique à mes yeux, qui ne sont pas immédiatement identitaires. Qu’est-ce que cela produit politiquement le fait d’appartenir à deux espaces, à des mondes sociaux parfois antagonistes, traversés par la ligne de partage géopolitique Nord/Sud (si l’on considère ces partitions encore valables)? Ensuite, je ne me vois pas produire une théorie d’un sujet incomplet, qui rechercherait sa substance en s’identifiant strictement à un seul lieu, qui, d’ailleurs, le rejette parfois. Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir inventer des catégories concep- tuelles permettant de penser la fécondité politique de la condi- tion diasporique. Plutôt que d’en rester à une approche soit psychologisante, soit centrée sur l’identité du sujet, qui ne serait qu’un être déchiré, tiraillé. Je ne pense pas la diaspora à partir d’affects mélancoliques.

Vous reconnaissez-vous dans ces dénominations: «Afrodescendante», «Afropéenne», «Noire d’Europe», «Africaine-Européenne»... ?

On peut considérer ces différents termes comme étant plus ou moins bien emboîtés. Ils ont tous en commun la volonté d’affirmer la continuité d’une généalogie avec le continent, malgré les arrachements, les exils, les migrations... Cette filiation maintenue et revendiquée peut être très signifiante d’un point de vue existentiel, culturel, mais aussi politique. Ceux qui emploient ces termes ne veulent pas absolument catégoriser et fermer des parcours de vie en les surdéterminant. Ils essaient juste de penser les manières dont persiste cette filiation avec l’Afrique un continent sur lequel on ne vit pas, et qui parfois, dans les mémoires profondes subsiste uniquement sur le mode de la trace.

La philosophie et la révolution sont-elles imbriquées chez vous?

Je me suis intéressée à la philosophie pour la première fois en raison d’un cours sur la Révolution française au collège ma professeure d’histoire l’ayant présentée comme la révolution des philosophes. Pour moi, cette discipline a donc immédiatement été associée à l’émancipation; ce qui m’en a donné le goût, c’est l’ensemble des promesses qu’elle porte. Pour ma part, je ne peux pas considérer une philosophie qui soit non située, et qui ne réfléchisse pas à la manière dont elle s’inscrit dans le monde, et dont le monde s’inscrit également en elle. Les auteurs, les textes qui m’intéressent ne séparent pas les objets sur lesquels ils travaillent de la manière dont ces objets les travaillent en retour. Ce que l’on fait avec ce que l’on pense est fondamental. La philosophie n’est pas nécessairement un travail centré sur la pure intellectualité; nos manières de penser engagent en outre nos manières de vivre. Cette idée a été défendue dans les pensées de la Grèce antique. On la retrouve également dans d’autres traditions de pensée, comme dans les philosophies africana, qui traversent des mondes diasporiques interrogeant leur lien avec le continent, qu’il soit réel, rêvé, ou simplement métaphorique. Ces dernières, en analysant les formes de l’humanité récusée dans les systèmes coloniaux et esclavagistes, ont aussi engagé la pensée dans des projets de transformation du monde, afin qu’il se rende capable d’accueillir la riche multiplicité des vies qui le composent.

Quelle est cette « bibliothèque des pages arrachées » ?

Quand j’ai commencé mes études, je voulais entrer dans l’école de la raison, la philosophie se présentant comme un exercice rationnel qui ne souffre pas la bêtise, les préjugés, et met tous les moyens en œuvre pour lutter contre eux. Or, dans la bibliothèque philosophique occidentale classique, on peut trouver des textes aux relents racistes, antisémites, des écrits expliquant que les femmes incarnent une négation de la raison, ou encore des travaux qui défendent des «géographies de l’esprit » (l’expression est de Marc Crépon), stipulant qu’il existe des endroits où la raison aurait élu domicile et d’autres où elle aurait déserté... Je ne m’attendais pas à découvrir que les philosophes eux-mêmes pouvaient mettre la raison en péril. Il a donc fallu, symboliquement, que j’arrache ces pages. Tout en me demandant: faut-il abandonner la philosophie qui ne tient pas toutes ses promesses? Ou faut-il continuer le travail, malgré les textes eux-mêmes, et maintenir son idéal?

Expliquez-nous votre concept de «laetitia africana», où la joie, l’élan vital irriguent le politique...

C’est une méditation sur l’histoire des indépendances et des décolonisations, et sur la façon dont ces histoires ont sou- vent été écrites: sous la forme d’un échec. Au-delà des affects mélancoliques, je voulais montrer qu’une mémoire des rêves, des projections utopiques dessinée durant cette période était toujours active et continuait à se transmettre. Ce texte raconte la persistance des rêves d’émancipation produits sur le continent africain, malgré l’effondrement de nombreuses projections politiques visant à améliorer l’avenir. Pour citer Aimé Césaire, «malgré le malheur qui n’est pas nié, c’est en définitive, malgré tous les avatars, la vie plus forte que la mort». Il s’agit d’être attentif à tout ce qui résiste aux dynamiques de l’échec et de l’effondrement, à ces rêves qui demeurent de la matière active, sur les plans politiques et existentiels, au milieu du désert.

Cela fait écho aux rêves politiques des personnages de votre roman, qui défendent un autre monde possible?

Oui. Dans la deuxième partie de La Dissociation, deux jeunes Congolais, confrontés à la répression des mouvements étudiants du 4 juin 1969 par le régime de Mobutu, partent pour la France. Ils embarquent avec eux les rêves qu’ils ont forgé sur leur terre natale, et qui vont se déterritorialiser avec leurs déplacements. Plus largement, j’aime décrire ce roman comme un marronnage à grande échelle, un marronnage de l’esprit. La révolution est un engagement du corps, mais aussi de l’esprit. La question de la vie de l’esprit, de sa participation aux bouleversements du monde est très présente dans de nombreuses traditions intellectuelles et esthétiques des mondes noirs.

Vous avez coordonné, auprès de quatre autres historiens, l’ouvrage Colonisations: Notre histoire. Quelles sont ses ambitions ?

L’espace public français est travaillé par les questions coloniales et postcoloniales. Elles font souvent l’objet de polémiques politiques et médiatiques, qui saturent les débats : ainsi, la colonisation apparaît comme un objet trop connu, dont on parle tout le temps, mais qui pourtant demeure méconnu. L’ambition du livre était de rendre disponible et accessible la richesse de la recherche contemporaine qui se mène autour de l’histoire des colonisations et des décolonisations. C’est une recherche vivante, critique, foisonnante, impliquant de nombreux chercheurs à l’échelle globale. On appréhende trop souvent la question de la colonisation comme un objet du passé. L’enjeu de l’ouvrage, en s’intitulant Notre histoire, insiste sur l’idée que penser le présent exige de nous une compréhension nette de ce qu’a été la colonisation. Ainsi, paradoxalement, son titre indique que l’on ne peut se rapporter à la colonisation, exclusivement, comme un objet d’histoire.

De quelle manière ce passé colonial fait-il irruption dans le présent, «à la façon de revenants qui ne trouvent pas le repos», pour citer vos mots?

Il façonne le présent de multiples façons. Et a laissé des traces, de différentes natures, souvent encore actives et dynamiques. Elles prennent plusieurs formes: le passé colonial peut ne plus travailler le présent, et donc ce sont des vestiges qui façonnent un paysage où ce moment n’est plus déterminant pour penser la situation contemporaine qui est la leur c’est le cas dans de nombreux pays asiatiques anciennement colonisés par la France. Les traces de ce passé peuvent aussi être mémorielles et habiter encore les individus: ce sont les mémoires multiples et diffractées des pieds-noirs d’Algérie par exemple, des tirailleurs sénégalais, etc., qui se manifestent dans l’espace public à travers des demandes politiques de reconnaissance ou de réparations. Elles peuvent également prendre la forme de véritables continuités matérielles: des institutions héritées de la colonisation, la composition territoriale de la République française qui ne se situe pas exclusivement en Europe... Enfin, les relations continues et maintenues entre la France et une partie de ses anciennes colonies sur le continent africain, après les indépendances, permettent d’interroger les continuités historiques entre les moments coloniaux et postcoloniaux.

La France accepte-t-elle son histoire? Cela reste un sujet polémique, très vite associé à la repentance, l’autoflagellation...

Ce n’est pas la France «en soi» qui peine à regarder son histoire coloniale. Mais certaines parties de l’opinion ou des espaces politiques et médiatiques, qui sont acquises à l’idée qu’ouvrir les pages sombres du passé colonial et postcolonial, c’est attaquer le pays lui-même, être antifrançais. Elles défendent une idée du roman national français, qui doit l’exempter de tout retour critique sur son histoire en général. Le débat sur la repentance n’est pas un débat scientifique, mais exclusivement politique et idéologique.

Est-ce la «mélancolie postcoloniale», avancée par le penseur britannique Paul Gilroy?

Gilroy emploie cette expression pour désigner la nostalgie d’empire qui travaille l’opinion publique et certains partis poli- tiques en Grande-Bretagne, et qui se traduit par une défense de l’identité britannique, homogène sur les plans culturel et racial. On peut considérer qu’une mélancolie postcoloniale sillonne également la France. Un parti comme le Front national (devenu Rassemblement national), dont certains cadres avaient combattu pour maintenir l’Algérie française, défend une certaine identité de la France contre l’invasion des étrangers, particulièrement cet « autre » issu des anciennes colonies en Afrique. La rhétorique réactionnaire de ce parti opère un renversement du rapport colonisateur/colonisé et témoigne d’une nostalgie de la grandeur passée: le monde extérieur, qui n’est plus sous contrôle, apparaît comme une menace. C’est ainsi que le débat identitaire sature la sphère politique. Les questions de justice, de sécurité, d’éducation sont souvent analysées au prisme de l’identité; comme si les maux de la société française étaient toujours le fait d’une altérité, nord-africaine (ou plus généralement africaine), menaçante et indomptée.

Vous rappelez que la France est « de fait » cosmopolite et multiculturelle...

Le terme «multiculturalisme» est très désavoué; quand on l’emploie positivement, on vous reproche de défendre naïvement des idéaux d’ouverture et de rencontre, envers et contre tout. Pourtant, la multiculturalité, en France, existe de facto. La forme du territoire actuel est l’héritière de l’his- toire longue de l’esclavage et de la colonisation. La France n’est pas qu’un pays européen, elle existe dans les océans Pacifique et Indien, dans les Amériques... C’est un pays beau- coup plus intéressant que ce qu’en disent, bien souvent, ses représentants politiques. L’unité même de la République est multiple, composée de plusieurs territoires. Ces derniers ne jouissent pas tous du même statut juridique et institutionnel, certains étant plus autonomes que d’autres par rapport au pouvoir centralisé dans l’Hexagone. Depuis le référendum de 2021, le statut juridique de la Nouvelle-Calédonie est ouvert. L’autonomie de la Corse fait également l’objet de débats. Les peuples dans les territoires et départements dits «d’outre- mer» n’ont pas la même histoire que ceux de l’Hexagone, européen. La France contemporaine est ainsi composée de plusieurs peuples, qui possèdent des trajectoires historiques différenciées; elle est de fait multiculturelle.

Que raconte la série photographique Mémoires, de l’artiste congolais Sammy Baloji, à laquelle vous vous référez dans l’ouvrage?

Cet artiste travaille sur les traces de la colonisation belge en Afrique centrale, et particulièrement en République démocratique du Congo. Son travail a une valeur générique, il joue sur les superpositions du passé et du présent: la mémoire, les fantômes, les répercussions chez les colonisés surgissent dans un cadre où les structures matérielles de la colonisation sont encore présentes les ruines des entreprises de compagnies minières belges. Travailler sur ces deux plans permet de figurer, concrète- ment, comment cette histoire façonne encore nos vies: quelle est la nature des interdépendances économiques entre l’ex-métropole et ses anciennes colonies? Quels sont les mouvements de migration, qui témoigneraient des liens forts et continus entre elles? Quelle est la nature des lois, des institutions et des relations politiques entretenues? Son œuvre montre également comment le passé colonial s’immisce dans nos affects, nos modes d’identifications subjectifs et la relation que nous entretenons avec le monde.

Vous citez Valentin-Yves Mudimbe, porteur de cette réflexion: comment se défaire de l’aliénation coloniale?

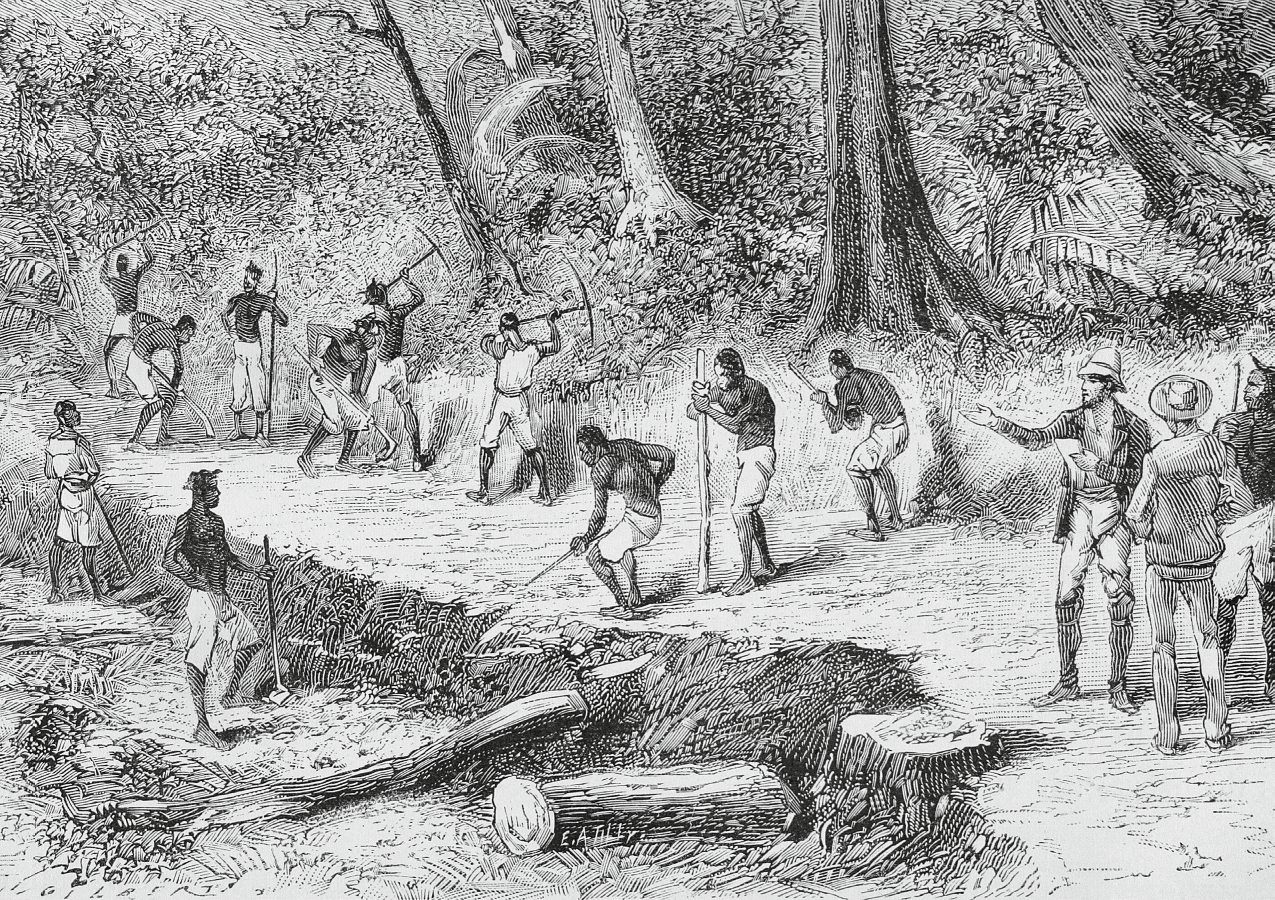

Grand classique de la pensée contemporaine, une partie du travail de ce philosophe congolais consiste à penser contre la «bibliothèque coloniale», pour reprendre ses mots. C’est-à-dire l’ensemble des textes, récits, écrits par les explorateurs, les administrateurs coloniaux, les ethnologues, au sujet du continent dès le début du XXe siècle. Comment les Africains peuvent-ils se rebeller contre la façon dont ils ont été objectivés, pour devenir des sujets de liberté? C’est l’un des enjeux de sa réflexion. Réfléchir sur la colonisation ne se limite pas aux questions politiques, sociales ou économiques. Il s’agit également de mettre au jour la manière dont l’ordre des savoirs a été constitué, dont les contenus de connaissance ont été forgés.

Que représente pour vous le fait d’avoir été co-commissaire à la Biennale d’art contemporain de Kinshasa?

En me posant cette question, vous me permettez de revenir à notre point de départ. Il s’avère que le rêve dans lequel j’ai grandi ne m’a jamais vraiment quitté. Tous les moyens sont bons, et cette biennale d’art contemporain fut pour moi une manière de faire retour. Installée sur les sols de France et de Belgique, j’ai vécu dans un autre pays, inventé, imaginé. Ce Congo dont j’ai rêvé fut aussi façonné par les artistes. C’est à partir de la puissance des propositions créatrices des artistes contemporains de RDC que je me suis composé un pays lequel n’était plus nécessairement prisonnier de considérations économiques, sociales et géopolitiques. En ce sens, accepter ce co-commissariat fut, pour moi, une manière de rendre ce que l’on m’avait donné.

Quels sont les défis pour les artistes congolais?

Concrètement, l’un des enjeux pour cette création artistique, c’est d’être soutenue par une véritable politique culturelle digne de ce nom. La reconnaissance de la rumba comme patrimoine immatériel de l’UNESCO est une opportunité politique pour la RDC, mais la culture d’un aussi vaste pays ne peut se réduire à la musique. L’État doit défendre la culture et la création, avec ambition. Au risque de diluer la richesse des mondes culturels dans l’espace impersonnel du divertissement et du marché révélant une absence criante de vision politique pour le pays.