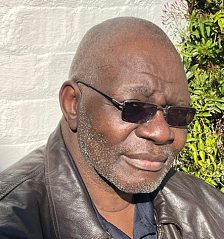

Shimmer Chinodya

Hymne à la vie

Le Zimbabwéen Shimmer Chinodya est l’une des voix majeures des lettres africaines. Son dernier livre vient d’être traduit en français. Rencontre.

AM: A qui s’adresse votre oeuvre?

Shimmer Chinodya: À tous ceux qui aiment la littérature et croient que les livres peuvent changer l’humanité. Dans mon pays, mes ouvrages sont étroitement liés aux programmes scolaires officiels et universitaires. Ailleurs, mes romans, notamment Harvest of Thorns et Strife, sont considérés comme la voix du réveil politique du Zimbabwe et de l’expérience socioculturelle au sens large.

Y a-t-il un épisode déterminant par lequel vous êtes entré en littérature?

Tout petit, allongé sur la pelouse de la maison de ma mère, j’ai découvert les étoiles, disposées comme une tonne de sucre sur un ciel morne et infini. Déjà à l’époque, j’y entendais le langage étrange et terrible de l’éternité. À l’école primaire, j’ai été séduit par la magie des mots et la poésie rigide des abécédaires. Adolescent, j’ai écrit ma propre poésie pubère et j’ai lu avec voracité.

Qu’est-ce qui a changé dans votre écriture et votre regard sur le monde?

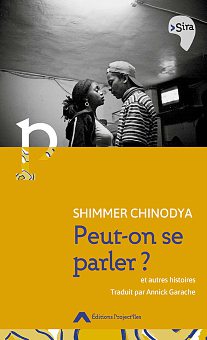

Mon premier roman, Dew in the Morning, est une évocation lyrique et sans complaisance de l’enfance, un témoignage rigoureusement honnête de la tragédie provoquée par les changements socioculturels dans une communauté rurale. Cette sincérité autobiographique ne m’a pas quitté au cours de ma carrière, mais mes oeuvres ultérieures sont empreintes d’ironie et de satire comique, car j’essaie de documenter la discorde dans la vie et le destin de mes protagonistes. Cette amertume et cette expérimentation des voix sont évidentes dans Peut-on se parler? et autres histoires.

Ce recueil de nouvelles interroge le paradoxe du dialogue humain…

Il traite de l’incapacité des êtres humains, quels que soient leur âge, leur sexe et leur vocation, à communiquer. Les mots sont impuissants mais vitaux, ils sont les précieux éléments constitutifs de la civilisation humaine. Aujourd’hui, dans un «monde en développement», nous voyons des couples tapotant sur leur téléphone portable, se parlant à peine. Une langue s’est développée, le «cellphonese», avec un nouveau vocabulaire pour remplacer notre parole. L’intelligence artificielle s’est emparée du simple art de penser. Les outils de communication et de négociation, les mots, ne cessent d’échouer, et les têtes nucléaires sont prêtes à anéantir la race humaine.

Vous livrez une fresque de votre itinéraire tourmenté, de la Rhodésie au Zimbabwe actuel…

Ce n’est qu’après avoir terminé la rédaction du livre qu’il est apparu que j’avais écrit indirectement sur mon pays depuis ma vie exiguë, surpeuplée et sordide en Rhodésie, dans les années 1960, jusqu’aux exploits de la jeunesse étourdie par l’indépendance d’un Zimbabwe nouveau, mais déjà en pleine décadence, dans les années 1980 et 1990, en passant par le conflit séculaire entre les croyances traditionnelles et la «modernité». Aujourd’hui, le pays est tombé dans le même cycle d’oppression, de répression, d’échec économique et de corruption. Ceux qui sont au pouvoir en sont ivres. L’opposition est fragmentée et inefficace. La cupidité et l’enrichissement personnel sont les principes du jour.

Que ne faut-il pas lâcher quand on est écrivain?

Au Zimbabwe, et plus largement en Afrique, on n’est pas toujours libre d’écrire ce que l’on veut et comme on le souhaite. Les organes de l’État traquent les artistes, les journalistes et les auteurs qui «offensent» à peine les autorités. L’écrivain doit faire preuve de subtilité et de camouflage littéraire. Cela nous prédispose à la comédie, à la satire. Peut-être souffrons-nous trop d’autocensure et devons nous bander les yeux du censeur? Pour rien au monde, je ne renoncerais à l’honnêteté et au sens artistique.

S’il était un espace de la joie?

On le retrouve dans tout mon travail et dans l’écriture zimbabwéenne dans son ensemble. Pour nous, les blagues sont thérapeutiques et sont la seule chose encore libre dans un pays presque vendu.