Abdellah Taïa

« L’écriture est un feu »

Engagé, ce romancier passionné publie Vivre à ta lumière, ouvrage dédié à sa mère disparue et à ses combats dans le Maroc postcolonial. Il ravive la mémoire de ses ancêtres sans fard.

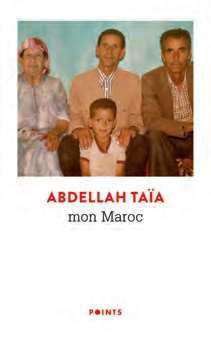

Sourire en bannière, d’une rare douceur, Abdellah Taïa se délie d’une voix lente et soyeuse dans un café situé dans le quartier parisien de Belleville. Il revient sur les contours de Vivre à ta lumière, roman hommage consacré à l’histoire de sa mère, M’Barka Allali, et à ses amours et ses combats dans le Maroc postcolonial : « C’est une femme en colère contre sa condition sociale », précise-t-il. Né en 1973, à Salé, jumelle oubliée de Rabat, terre de pirates, de corsaires et de flibustiers, il grandit à Hay Salama, quartier populaire et débordant de vie. Sensible, féru de littérature, confronté tôt à l’adversité, il est proche de sa mère et de ses sœurs – ses muses vivantes, et héroïnes du quotidien. Éternel conteur, il dépeint un Maroc âpre, marginal, poétique, faisant écho à la veine d’Ahmed Bouanani ou de Mohamed Choukri. Depuis son entrée en littérature il y a près de vingt ans, chaque roman est une pierre angulaire de son œuvre singulière. Courageux, sincère et fidèle à ses engagements, Abdellah Taïa fait son coming out public en 2006 dans TelQuel, premier hebdomadaire francophone du royaume chérifien, longtemps considéré comme un contre- pouvoir. En 2009, il y signe « L’Homosexualité expliquée à ma mère », lettre qui fait grand bruit. Suit en 2010 Le Jour du roi – récompensé par le prix de Flore et interdit au Maroc –, évoquant en creux le roi Hassan II et l’histoire d’amour de deux collégiens aux prises avec leurs différences sociales. Féru de 7e art, il passe à la réalisation en 2014, avec L’Armée du salut, adapté de son roman au titre éponyme qui retrace son enfance et les abus sexuels dont il a été victime. Il s’est confié à Afrique Magazine en toute liberté.

AM : Comment est née l’idée de ce roman hommage à votre mère ?

Abdellah Taïa : J’ai compris le jour de ses funérailles qu’il fallait que je consacre un jour tout un livre à ma mère, M’Barka. En 2010, nous venions de l’enterrer. J’étais avec mes six sœurs. Et soudain, l’une d’elles, Latifa, s’est mise à parler, à divaguer, à pleurer. Ce qu’elle disait n’avait pas de sens au début. Et puis, c’était comme si ma mère était présente, elle parlait, elle nous parlait à travers la voix de Latifa et le corps de Latifa. C’était à la fois la voix de ma sœur et la voix de ma mère. L’une dans l’autre. Celle de M’Barka dominait. Elle racontait une histoire que j’ignorais : celle de son premier mari envoyé par les Français dans les années 1950 faire la guerre en Indochine. Il y était mort. Il a été sacrifié là-bas et y est enterré. La voix de ma mère disait : « Il n’est pas revenu… » J’avais sincèrement honte. Non seulement je ne connaissais pas cette partie très importante de la vie de ma mère, mais en plus, durant des années, je n’avais même pas eu la curiosité ni la générosité de lui poser des questions, de la faire parler, de m’intéresser à elle comme je m’intéresse à nombre de gens – qui souvent ne le méritent pas. Je n’ai rien fait pour ma mère. Je me suis contenté de rester dans l’obsession, vaine, parfois, de ma propre émancipation. Le jour de sa mort, je me suis rendu compte que j’avais été impitoyable avec elle. Je ne la voyais pas vraiment. C’est triste. Tragique. C’est seulement quand c’est trop tard que l’on voit les choses, la vérité, nos erreurs, nos aveuglements, et notre injustice vis-à-vis des autres. Pour réparer, pour parler enfin à ma mère, j’ai décidé d’écrire un livre à son sujet. Le livre de M’Barka.

À travers le personnage de son premier époux et grand amour, Allal, vous ravivez la mémoire et le combat de Mehdi Ben Barka, inscrit entre le Maroc et la France, et la fascination qu’il exerçait sur de nombreux Marocains à cette époque, animés d’une évidente conscience politique…

C’est ma mère qui m’a parlé pour la première fois de cet homme extraordinaire, cet immense leader politique qui a participé à la décolonisation et qui voulait qu’on partage, avec équité, les richesses avec le peuple marocain. Il parlait pour le peuple. Il était du peuple et il travaillait pour lui. Il voulait l’associer aux décisions. C’était un homme moderne, pauvre à l’origine, qui s’est élevé si haut qu’il a commencé à concurrencer le roi du Maroc. Un homme juste. Un homme aimé. Très sincèrement aimé. Et même si on l’a assassiné en 1965 à Paris, l’amour des Marocains pour cet homme magnifique et révolutionnaire est encore vivace et intact. Il ressort dans nos conversations très régulièrement. Je ne savais rien de Mehdi Ben Barka lorsque ma mère a parlé de lui. Une chose est claire : elle lui vouait un amour sincère. Elle l’a évoqué non pas comme quelqu’un de mort, oublié, non, pas du tout. Elle a parlé de lui comme si le rêve politique de cet homme pour le peuple marocain était toujours d’actualité. C’est plus tard que j’ai compris que le peuple, dans sa totalité, aimait et défendait Ben Barka. Libérer les gens, instaurer le partage les richesses, entrer de plain-pied dans la modernité à la marocaine, et non pas se soumettre à nouveau. Sortir de la peur. Sortir de la soumission. Ma mère, je crois, était amoureuse de cet homme. Comme beaucoup de Marocains. Parler de M’Barka et de son lien tendre et politique avec Mehdi Ben Barka me paraissait naturel. Je n’ai rien forcé.

Diriez-vous qu’en combattant Monique, bourgeoise française, qui souhaite faire de Khadija, la plus belle fille de Malika (M’Barka), sa bonne à tout faire, Malika s’oppose aux rouages de la suprématie du colonialisme, encore fortement marquée en 1956 ?

Absolument. Je crois que la métaphore est assez claire dans mon livre. Malika fera tout pour éviter que Monique prenne Khadija et en fasse une petite bonne. Elle refuse cette place de bonne pour bourgeoise française à Rabat comme destin pour sa fille. La vie est plus grande et plus généreuse que le regard d’une Française qui entre chez vous et vous envahit avec son regard gentil mais ignorant, qui vous écrase avec sa prétendue bonté et vous tue du même coup. Malika a perdu son premier mari en Indochine à cause de la France. Elle ne va pas laisser cette dernière, à travers le personnage de Monique, bousculer encore une fois sa vie et celle de ses enfants. Et bien sûr, les rouages du colonialisme français sont toujours d’actualité. En 1956, comme en 2022. Dans ce livre, Malika mène deux guerres.

Votre parcours remarquable a-t-il été forgé par le déterminisme social ? Après l’obtention de votre bac en 1992, inscrit en littérature française à l’université Mohammed V de Rabat, vous avez été major de votre promotion pendant cinq ans, alors que vous avez été nourri au biberon de la darija (l’arabe dialectal marocain), qui est la langue du peuple.

Je dirais que ma mère tient une influence majeure dans mon écriture. À l’instar de mes sœurs. Ou les prostituées de mon quartier. Les ivrognes, les garçons qui ne cessent d’aller et de sortir de prison. Même si ce monde n’a rien compris à mon homosexualité, même si ce monde a laissé trop d’hommes me violer et m’insulter en toute impunité, je reste attaché à ses histoires et à ses voix. Je les fais entrer dans la littérature d’une manière brute et poétique.

En janvier 2006, l’hebdomadaire TelQuel vous demande d’évoquer votre homosexualité, le personnage de votre roman étant gay. Vous la révélez à la presse arabophone et francophone : c’est une première au Maroc. En 2009, vous y signez une lettre qui fera grand bruit dans le royaume chérifien, « L’Homosexualité expliquée à ma mère ». Suit Le Jour du roi en 2010, évoquant une histoire d’amour entre deux garçons aux prises avec leurs différences sociales…

Je m’inscris dans le « life writing », l’écriture consacrée à la vie. Je trouve l’inspiration directement au cœur de la vie, dans le vacarme et le calme. Je suis écrivain, je porte plusieurs voix en moi. Je pars de l’autobiographie et au-delà de mon autobiographie. Les vies autour de moi, avant moi, m’intéressent autant que la mienne. Et lorsque j’ai eu l’occasion de dire, de dévoiler ma vérité homosexuelle au monde, en 2006, je l’ai fait en étant totalement ancré dans les réalités de ce monde. J’estime que ce monde, le Maroc, est parfaitement capable d’entendre ma vérité. C’est le pouvoir qui ne cesse de dire aux citoyens que ce sont des ignorants, incapables de comprendre et de protéger leurs enfants LGBTQ+. De fait, j’ai défié tout ce monde, en me souvenant des cris de ma mère, et non pas en imposant à la société marocaine des logiques occidentales.

Vous êtes en outre passé à la réalisation. Vous affrontez la meute en 2014 avec votre premier film L’Armée du salut (inspiré du roman du même titre) lors du Festival national du film de Tanger, événement parfois violent qui peut traumatiser les cinéastes et les producteurs tant les critiques y sont virulentes. Ce long-métrage a été une claque pour ceux dans le royaume qui sont figés dans une précaution de la pensée : évoquant sans tabou les agressions sexuelles que vous avez subies au cours de votre enfance et la façon dont vous étiez perçu au sein de votre famille, vous les avez placés face à leurs contradictions.

En réalisant ce premier long-métrage, j’ai essayé de m’adresser au Maroc et aux Marocains de manière frontale, avec un regard impitoyable, parce que je sais que ce peuple est capable d’entendre ma vérité gay, notre vérité LGBTQ+. Le pays qui a donné Mehdi Ben Barka ne peut pas rester toujours dans la peur d’une parole libre et politique. Je suis homosexuel et marocain. Et je suis surtout le fils de M’Barka. Dans la même filiation et logique historique postcoloniale. Dans les mêmes résistances. Exactement les mêmes. Je refuse que l’on me traite de traître parce que je parle haut et fort d’homosexualité. Je suis de cette terre et des imaginaires de cette terre. Je parle à partir de cette intériorité et de cette légitimité. Pour écrire des livres, et également pour écrire des textes politiques, en adéquation avec l’actualité.

Vous n’avez pas hésité à soutenir l’éveil du Printemps arabe, appelé Mouvement du 20 février au Maroc, quand ses initiateurs disparaissaient curieusement ou étaient emprisonnés à tort, notamment à Tanger… À ce titre, vous avez écrit des tribunes sur cet élan jeune et contestataire dans TelQuel, Le Monde ou encore dans le New York Times.

Absolument. J’ai écrit au sujet du Printemps arabe, événement majeur de ma vie qui, quoi qu’ils disent, quoi qu’ils fassent, est toujours vivant. Il suffit d’observer ce qu’il s’est passé en Algérie, au plus fort du Hirak, la révolution du sourire, né le 22 février 2019, et emmené chaque vendredi par des cortèges de différentes générations de femmes arabophones, francophones, issues de divers milieux sociaux et d’anciennes moudjahidates. À ce titre, j’exhorte les Algériens à résister. Ils m’insufflent de l’espoir. Je n’ai pas tourné le dos au Maroc ni trahi les êtres, j’ai fui l’oppression d’un système politique. L’élan du Printemps arabe a aussi gagné le Soudan. Ainsi que la région du Rif, dans le nord du Maroc. En écrivant tous ces textes, je suis convaincu que je ne fais que prolonger la lutte de ma mère. Pour ne pas la laisser mourir complètement. Dire sa vérité dérangeante et ma vérité dérangeante. L’écriture n’est jamais un espace de tranquillité. Non. C’est le lieu parfait pour allumer le feu. Et rester dans le feu.

Que faites-vous lorsque vous n’écrivez pas ?

Je suis en perpétuelle préparation du roman suivant, des livres à venir. Bien sûr, cela ne suffit pas à remplir toute ma vie. Il faut bien trouver l’amour, le vivre, le quitter, y revenir. Et il faut également, à l’âge que j’ai à présent – 48 ans –, que je me penche enfin et très sérieusement sur cette question : guérir, dépasser les traumatismes, les très nombreux viols que j’ai subis dans mon enfance… Croyez-le ou non, l’écriture n’aide pas celui qui écrit à guérir. La guérison doit se passer dans la vraie vie et avec un véritable amour. Mais à 48 ans, je suis toujours en train d’attendre… Un miracle ?

Comment vous évadez-vous ?

Je regarde sans arrêt d’anciens et merveilleux films égyptiens sur YouTube. J’écoute des chansons arabes. J’avoue être toujours autant obsédé par la grande et sublime actrice Isabelle Adjani. Et depuis trois ans, j’ai aussi une fascination pour la chanteuse et compositrice américaine Nicki Minaj.

Parisien depuis près de vingt ans, vous ne vous êtes pas « embourgeoisé » : vous semblez très attaché à Belleville « parce que vous voulez être au contact de gens qui [vous] ressemblent, d’Arabes », dites-vous…

Je ne suis pas devenu riche en publiant des livres. J’arrive à vivre grâce à mes romans, mais de façon frugale : très simple et très modeste. Et plus je vis à Paris, plus j’ai besoin de vivre avec les autres immigrés. Les voir, les fréquenter. Les aimer, les comprendre. En étant des frères et sœurs solidaires.