Abdoulaye Konaté

« Je suis optimiste»

Il est l’un des plus grands artistes africains contemporains et l’un des plus connus à l’international. À presque 70 ans, le plasticien malien, surnommé « le maître » du tissu, est aussi fin observateur de l’être humain.

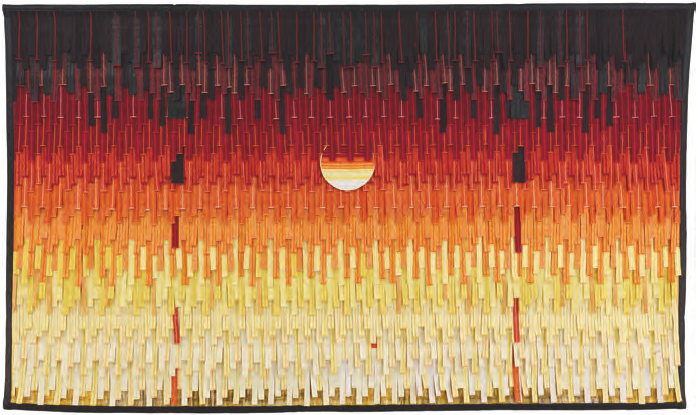

Avec du bazin, plié et replié pour créer des languettes colorées, il donne vie à des œuvres imposantes, entre sculptures et peintures tissées. Évocatrices et riches en effets optiques, les toiles de l’artiste malien s’inspirent tant de l’histoire et des spiritualités africaines que de l’actualité. Mélangeant symboles et références aux animaux, au cosmos, aux objets ou aux habits traditionnels, elles invitent le spectateur à se pencher sur des sujets qui agitent tant le continent que le reste du monde. Comme les guerres, les changements climatiques et sociétaux, ou encore les maladies qui affligent l’humanité. Il nous a accordé un entretien lors de l’exposition « Le Maître », organisée par la biennale de Dakar en mai dernier pour rendre hommage à sa carrière. L’occasion de parler de son œuvre mais aussi du développement de la culture sur le continent et du regard qu’il porte sur l’actualité et le futur de l’Afrique.

AM : Après avoir reçu le Grand Prix Léopold Sédar Senghor en 1996, vous êtes de retour à la biennale, cette fois-ci en qualité d’invité d’honneur. Comment avez-vous réagi quand on vous a proposé cet hommage ?

Abdoulaye Konaté : Un jour, le commissaire de Dak’Art, El Hadji Malick Ndiaye, m’a dit : « En 2018, nous avons présenté les œuvres d’El Anatsui afin d’offrir un modèle aux nouvelles générations. Pour la prochaine biennale, on souhaiterait faire la même chose avec vous. » C’était un discours très clair, tout a été assez simple. On m’a proposé de venir tout d’abord sur place pour voir les espaces et choisir dans quelle partie de l’ancien palais de justice organiser l’exposition. C’est là que j’ai décidé de les installer dans les salles d’audience de la Cour suprême, et c’est seulement après que j’ai choisi quelles pièces exposer.

En effet, ce sont des salles très grandes, avec de hauts plafonds. Elles sont parfaites pour accueillir vos installations, qui sont plutôt imposantes. Comment les avez-vous sélectionnées ?

Nous avons choisi les pièces en suivant deux grandes lignes générales : nous voulions mettre en avant le travail esthétique, sur la couleur et la composition, mais aussi celui sur les sujets de société. Nous avons aussi dû en exclure plusieurs parce qu’elles n’étaient pas disponibles ou que l’on ne pouvait pas les transporter jusqu’à Dakar. Par exemple, il n’y a aucune œuvre de l’exposition « Les Plis de l’âme », qui s’est tenue à Casablanca en 2021. La plus ancienne date de 2016 et s’intitule Non au fanatisme religieux. Nous avons commencé à organiser cette rétrospective en prévision de la biennale de 2020, mais elle a été annulée à cause du Covid-19. Pendant la pandémie, j’ai ainsi eu le temps de créer de nouvelles pièces : Oiseau gris à queue jaune, Reine et Roi Ashanti ou encore La Peine de mort, que j’ai terminée cette année et qui est en résonance avec ce lieu.

Vous avez travaillé sur des thèmes particuliers pendant la crise sanitaire ?

Non, j’ai simplement continué à travailler. Je traite souvent des sujets différents, et je pense qu’il faut travailler sur ce qui nous tient à cœur, sans penser à une biennale ou à une exposition particulière.

À propos de Dak’Art, que pensez-vous de son évolution en trente ans d’existence ?

Je crois que le choix de changer souvent de commissaire permet à chacun d’amener ses idées, ce qui crée des petites évolutions à chaque nouvelle édition. Ceci dit, je pense que toute biennale, que ce soit celle de Dakar, de Bamako ou du Cap, se doit de réfléchir à long terme sur ses objectifs. Par exemple, est-ce qu’ils essaient d’imaginer ce qu’il va se passer dans vingt ou trente ans ? Dans quelle direction il faut aller ? Je crois que c’est aussi dans le but d’atteindre un objectif qu’il faut choisir un commissaire. Celui-ci peut être de promouvoir le marché de l’art, consolidant la création africaine sur la scène internationale, ou de se focaliser sur la formation des artistes. Ce sont les objectifs que les biennales du continent doivent viser. Ce sont ces routes qu’il faut tracer. Je ne m’exprime pas sur les autres manifestations internationales, mais en Afrique, il reste beaucoup de problèmes à résoudre et de choses à faire.

Lors de votre passage à Dakar, vous avez justement participé aux rencontres professionnelles.

Oui, nous avons présenté un panel sur le financement de la culture. En 2018, avec des professionnels et acteurs du secteur culturel du continent – de l’Algérie au Congo, en passant par la Tanzanie et le Maroc –, nous avons créé le Fonds africain pour la culture (ACF). Cette structure a pour vocation d’aider les jeunes artistes, qu’ils soient ici ou de la diaspora, en les accompagnant dans leur création et en les soutenant dans leur réflexion. Ce fonds est né grâce à des dons d’œuvres de plusieurs artistes africains, européens et latinos. Avec l’argent recueilli de leur vente, nous finançons alors des projets. L’initiative a également le soutien de plusieurs fondations, comme Doen (Pays-Bas), Ford (États-Unis) ou encore la Coopération suisse.

Le financement est-il toujours le nerf de la guerre ?

Absolument. C’est un problème sérieux parce que les États ont très peu de budget pour la culture, et aujourd’hui, il n’y a pas de marché africain en tant que tel. On sent qu’il y a des choses qui se préparent, il y a des changements en cours, mais on n’y est pas encore. Et cette génération d’artistes qui est en train d’émerger a besoin d’être soutenue.

Vous faites partie de la première génération en Afrique qui a eu accès à une formation académique dans l’art plastique. Pensez-vous que cet accès à la formation est aujourd’hui un acquis pour les artistes ?

Non, nous n’avons pas encore dépassé l’étape de la formation. Celle-ci doit être continue, et il y a encore énormément de pays qui n’ont pas d’école d’art. Ni de centre de formation, d’ailleurs. Avec notre fondation, nous organisons justement des ateliers, des workshops et des conférences pour répondre à la demande. Mais il reste vraiment encore beaucoup de choses à faire sur le continent dans le domaine de la culture.

Au-delà de ces engagements professionnels, vous prenez souvent le temps d’échanger avec les visiteurs lors de vos expositions, d’écouter leurs avis. C’est important pour vous le retour du public ?

En effet, les gens viennent souvent me voir. C’est quelque chose qui me fait plaisir et me donne en même temps de quoi réfléchir. Quand 20 ou 30 personnes me disent qu’elles aiment une œuvre, je m’interroge sur ce qui les pousse vers cette pièce, pourquoi ça leur plaît. Ça m’a toujours intéressé. Quand je finis de travailler et que je dois choisir trois ou quatre pièces à exposer, j’appelle les personnes qui travaillent dans mon atelier, les assistants, mais aussi mes enfants, le gardien ou les personnes qui font le ménage, et je leur demande : « Qu’est-ce que vous préférez ? » Je note ensuite les réponses sur un papier, et je cherche à comprendre pourquoi ils aiment une œuvre plus qu’une autre. Ce sont des personnes qui n’ont pas fait d’école d’art et qui n’arrivent pas forcément à expliquer les raisons de leurs choix. Certains me disent que c’est la couleur qui leur plaît, ou la composition. Mais quel que soit leur niveau de formation, ils ont toujours un point de vue sur mon travail. Ils peuvent aussi avoir des réactions négatives. Peut être qu’ils ne me diront pas qu’ils n’aiment pas, mais il y a des silences très profonds, très significatifs. Dans tous les cas, ce que je vois, c’est que certaines œuvres suscitent des émotions, et c’est cela qui m’intéresse.

Votre atelier est au Mali, où vous vivez et travaillez. Vous avez toujours observé de près l’actualité, qui est une source d’inspiration pour vos œuvres. Que pensez-vous de ce qu’il se passe aujourd’hui, dans le Sahel et le reste du monde ?

J’ai beaucoup travaillé sur la situation du Sahel. J’avais déjà senti il y a une vingtaine ou une trentaine d’années qu’il allait se passer quelque chose dans la région. J’ai observé l’émergence des écoles coraniques, un peu partout sur le continent. J’ai vu des jeunes ayant étudié dans ces établissements dans des pays francophones ou anglophones, avec une certaine philosophie de vie, formés selon une autre conception de la vie, grandir à côté de jeunes évoluant en suivant une conception dite occidentale. Toutes ces personnes de la même génération vont évoluer dans le même espace, sauf qu’une partie d’entre elles est accompagnée et accède au monde du travail, à un salaire, et qu’une autre partie arrive sur le marché sans possibilité d’emploi, avec des diplômes non reconnus. Et ces deux groupes ont deux conceptions politiques, philosophiques et religieuses totalement différentes. Dans ce contexte, il faut s’attendre à un conflit. Sachant également que les écoles religieuses sont soutenues de l’extérieur, pas de l’intérieur. Il y a des États qui dépensent énormément d’argent pour les financer et qui voudraient augmenter leur influence sur les pays dits pauvres ou en voie de développement, ou dans les « zones problématiques » des pays développés. Face à leur colossale capacité financière, on voit parfois l’ambiguïté des États occidentaux, qui n’ont pas la capacité de réagir devant un problème qu’ils ont laissé s’installer. Et aujourd’hui, c’est encore plus compliqué de donner des réponses, parce que le problème est devenu multiple. Nous sommes confrontés non seulement au fait de ne pas pouvoir offrir des emplois à nos jeunes, mais aussi à la question religieuse et aux problématiques liées aux équilibres géopolitiques. Même sans prendre en compte le problème de la répartition des ressources naturelles africaines entre les Russes, les Chinois et les Arabes, le continent est devenu le terrain de jeu de toutes les puissances économiques, religieuses et politiques du monde.

Vous voyez une issue à cette situation ?

Forcément. Je suis optimiste ! Cela prend du temps : il y a eu la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, et des pays qui étaient diamétralement opposés, qui se détruisaient, sont aujourd’hui amis. Cela a été compliqué, ça l’est encore parfois, mais c’est quand même arrivé. Malgré les difficultés et l’opposition de certaines personnes, on est obligés de croire en la capacité de l’être humain à trouver des solutions. Et pour l’Afrique, c’est la même chose. Ce n’est pas pour tout de suite, mais on ne peut pas continuer à vivre éternellement dans la misère, sous l’influence des autres. Aujourd’hui, le continent a des possibilités financières, des possibilités sur le plan des ressources, de la jeunesse. Il y a énormément d’opportunités ! Mais on est tellement divisés, tellement sous influence, tellement sous-développés sur le plan technologique… Dans des dizaines de pays, il n’y a même pas d’industries ! Tout le monde – les politiques, les religieux ou les économistes – doit s’attacher à ces sujets. Et ce n’est pas seulement pour le futur de l’Afrique. Le monde entier a intérêt à ce qu’elle soit stable. Que l’Asie et l’Amérique latine soient stables d’ailleurs.

Vous avez une vision du monde bien précise, et vous avez confiance dans l’humanité, pourtant vous n’aimez pas être défini comme un artiste engagé.

C’est vrai, c’est une définition que je n’aime pas. Mes analyses sont souvent différentes de ma production. Je ne vois pas mon art comme un engagement politique. Je traite des thèmes de société parce que mes œuvres parlent de la souffrance humaine. Qu’elle se trouve en Afrique, en Europe ou ailleurs. Parce que l’âme est la même, quel que soit le continent.