Elgas :

« Je cherche la liberté »

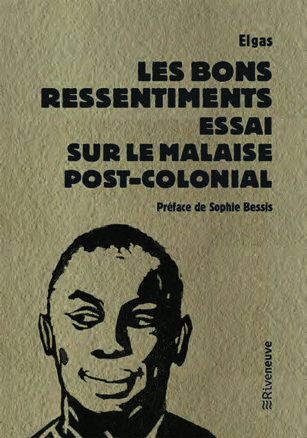

Dans son essai Les Bons Ressentiments : Essai sur le malaise post-colonial, le sociologue et auteur sénégalais analyse le discours qui disqualifi e les écrivains et intellectuels africains accusés d’allégeance à la France. Une urgence : sortir de ce malaise post-colonial, qui paralyse la vitalité des débats. Et bâtir enfi n une histoire nouvelle.

Docteur en sociologie, écrivain et journaliste, Elgas – El Hadj Souleymane Gassama, de son vrai nom – a grandi au Sénégal, et vit aujourd’hui en France. Après avoir publié plusieurs ouvrages, notamment le roman Mâle noir, il signe Les Bons Ressentiments, un essai sur le malaise post-colonial. En remontant aux indépendances, il analyse la relation complexe entre l’ancienne puissance coloniale et certains pays africains, ainsi que l’opprobre jeté sur des intellectuels et écrivains du continent accusés d’allégeance à la France. Creusant les contradictions de certains discours, il démontre en quoi ce procès systématique, cette pensée ressassée, a confisqué la pluralité des débats, tandis que la présence française mute et influence, notamment via sa diplomatie culturelle.

AM : Qu’est-ce que le malaise post-colonial ?

Elgas : Dans une perspective décoloniale francophone et sénégalaise, le malaise post-colonial, c’est l’enfermement dans une relation quasi schizophrénique d’amour et de détestation avec la France. Depuis les indépendances jusqu’à aujourd’hui, la décolonisation a produit cette accusation lancinante, adressée à la fois aux écrivains, aux artistes, aux intellectuels africains pour leur supposée allégeance à la France, et donc à la survivance coloniale. Cheikh Anta Diop et Frantz Fanon ont été les premiers à théoriser et à porter l’accusation d’aliénation. Je rappelle dans mon essai cette genèse, et la façon dont elle a été récupérée. Toute l’énergie du continent a été orientée autour de cette quête du délit d’aliénation, de ces reproches systématiques, au risque d’écraser toute la créativité, tous les autres ressorts qui pourraient bâtir une histoire nouvelle. Les terminologies sont très injurieuses : « aliéné », « suppôt de la France », « bounty »… Dans les expressions les plus loufoques, les accusateurs peuvent se trouver à leur tour accusés. Dévier de cette unique optique intellectuelle, c’est s’exposer à de féroces critiques. Inconsciemment, on a tué la pluralité du débat en Afrique. Il y a aussi une présence française inavouée, inassumée, qui est au cœur même de ce contre- discours, notamment à travers sa diplomatie culturelle. C’est cet ensemble très bizarre, très baroque, que j’appelle le malaise post-colonial.

Comment s’incarne ce schisme originel au Sénégal, où peuvent se côtoyer une école Cheikh Anta Diop et une autre Léopold Sédar Senghor ?

Cheikh Anta Diop, à qui l’on doit d’avoir resitué l’Égypte au cœur de l’Afrique, dénonçait ces intellectuels qui parlaient français, supposés dociles à la domination coloniale, formés par la France. Il les percevait comme des éléments pathogènes pour la souveraineté et la renaissance africaine. Cela a créé une filiation populaire, et celle-ci perdure. Les intellectuels et les jeunes Africains se réclament de Cheikh Anta Diop. Aujourd’hui encore, des pèlerinages ont lieu sur sa tombe : c’est le prophète, le héros, l’idole première, sans doute la plus grande gloire de l’histoire panafricaine dans son expression sur le continent. De son côté, Senghor ne jouit d’aucune popularité. Ses admirateurs rasent les murs. On retrouve sa figure dans les manifestations, mais comme effigie brûlée, du fait de sa présence au pouvoir, de son impopularité, des répressions menées, de son autoritarisme, de l’embastillement d’une jeunesse intellectuelle contestataire… Et il a reçu des honneurs français. En reprenant ce schisme originel, je montre les colorations politiques et intellectuelles qui vont prédominer au Sénégal. Et comment, à travers cette dualité, l’accusation d’aliénation va même s’en prendre à des gens comme l’écrivain Mohamed Mbougar Sarr.

C’est le « syndrome Senghor », dont cet auteur sénégalais, récipiendaire du prix Goncourt 2021, a été la cible…

En général, quand Paris vous sacre, c’est suspect : vous seriez un agent français. Quand Mohamed Mbougar Sarr a reçu le Goncourt pour La Plus Secrète Mémoire des hommes, le PDF de son roman a fuité et été partagé massivement sur Whats App. Des extraits ont été tronqués et jugés pornographiques : on l’a alors accusé d’être un agent de dépravation de l’Occident ! Comme ces éléments étaient insuffisants pour l’accabler, ses détracteurs ont cherché dans son précédent roman, De purs hommes [qui parle de l’homophobie au Sénégal, ndlr], et lui ont reproché d’être un agent LGBT français, contestant l’ordre social dans son pays. L’accusation se greffe toujours à la matrice coloniale. Peu importe la singularité des situations, l’important est de chercher les coupables de cette trahison et de leur faire un procès outrancier.

Les écrivains accusés d’aliénation avec l’ancienne puissance coloniale sont souvent ceux qui sont reconnus en France et qui écrivent en français.

Tous ceux qui jouissent d’une notoriété dans l’Hexagone ont été taxés d’aliénation. L’accusation est portée par des forces activistes, militantes (afrocentristes ou panafricaines), ou parfois dans les lignes de textes sophistiqués d’universitaires, qui traquent dans les romans ce qui serait à leurs yeux une dépréciation du continent, elle-même acclamée en France. Nombre d’écrivains africains y vivent, et leurs œuvres y sont éditées, diffusées, lues. Dans leur pays d’origine, ils sont invités par les instituts culturels français. Qu’ils le veuillent ou non, ils portent une identité française, et ce n’est pas infamant. Mais monter de grands discours rebelles contre ce pays, quand on sait la réalité des liens… De façon taquine, c’est ce que j’appelle « les bons ressentiments ». Le bourreau désigné est aussi le mentor. C’est très complexe. Autant assumer cette identité plurielle, au risque de se perdre dans des contradictions assassines.

Quelle ligne directrice devraient tenir ces artistes à vos yeux ?

Si quelqu’un a la recette, je la veux bien ! Toutefois, il faut assumer qui l’on est. Taper sur la France est le jeu préféré de tous. C’est important de débusquer les dernières poches de survivance coloniale, mais il ne faut pas s’en contenter. Sinon, c’est une pensée hémiplégique. Ce serait considérer que tous les problèmes du continent ont à voir avec la colonisation. C’est un mensonge. Dans ce tango tragique, il y a deux danseurs. Or, très souvent, on ne voit que le Français. C’est aussi un centrisme hexagonal, entretenu par la gauche anticoloniale. Qu’elle soit tiers- mondiste, progressiste ou décoloniale, elle a toujours mis la responsabilité de la France au cœur de tout. Les défaillances locales étatiques africaines favorisent la recherche de boucs émissaires, et ça engendre une inlassable ritournelle. Les débats actuels sont des redites de ceux tenus par le passé, et uniquement parce que le problème est posé sous le même prisme. On risque d’être encore dans ces schémas de discussion dans vingt ans. Cette pensée unique, lancinante et répétitive, a ensemencé les esprits africains, et les entrepreneurs de haine, les activistes sans foi ni loi s’en sont nourris. Ils l’ont récupérée de façon très efficace et sont devenus très populaires, à l’instar du militant Kémi Séba. Leurs propos ne diffèrent pas tant des discours originels, mais sont beaucoup plus radicaux. Et ils ne font pas dans la complexité. Néanmoins, il est important de débattre avec eux et de démontrer la faiblesse des fantasmes qu’ils agitent. La marge se nourrit de la paranoïa et du sentiment d’exclusion.

L’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop défend la valorisation des langues nationales. Il traduit notamment en wolof et en sérère des auteurs classiques, ainsi que ses propres œuvres. Pourquoi critiquez-vous certaines de ses prises de position sur la question des langues ?

Écrire dans sa langue est essentiel. La démarche de Boubacar Boris Diop est à saluer. Mais à mon sens, la valorisation des langues nationales ne passe pas par la dénonciation du français ou des auteurs. D’autant plus qu’il a lui-même écrit en français. Sa gloire est essentiellement française, il est primé par des institutions internationales pour ses œuvres écrites en cette langue. Accuser Souleymane Bachir Diagne de docilité envers la France, c’est personnaliser le problème. Un débat serein, sans accusation et sans disqualification, serait-il possible ? Et puis, écrire en wolof n’évacue pas la donnée de la classe sociale. Pour exister, la littérature en langue nationale doit disposer d’un écosystème : éditions, prix, institutions, rencontres… On peut arrêter d’écrire en français demain, la destinée des livres ne changera pas. Ces sujets complexes, nombreux, sont réduits à une supposée « peur » du wolof. Mais personne n’a peur du wolof ! On a besoin d’une ingénierie, portée par l’État, pour créer un écosystème littéraire. J’admire la cohérence intellectuelle et l’œuvre de Boubacar Boris Diop, mais sur ce sujet, je l’invite à observer les évolutions. Contrairement à ce qu’il avance, la condition du succès d’un livre en France aujourd’hui ne réside pas dans son regard dépréciateur sur l’Afrique. Les ouvrages des stars de la mouvance décoloniale sont assassins vis-à-vis de la France ! Quand on la critique, on a des admirateurs sur le continent, car ce ressentiment a été cultivé. Et il est encore plus visible quand la réalité économique et sociale des pays est problématique. Là où ces difficultés tendent à disparaître, le ressentiment est moindre.

Que diriez-vous à un jeune Sénégalais pour qu’il ne sombre pas dans le ressentiment ?

De s’adresser à ses gouvernants, qu’il élit et qui sont les comptables de sa vie. Lors du sommet Afrique-France en 2021, j’ai trouvé bizarre que tous ces jeunes Africains, voyageant aux frais du prince, de leur bourreau, demandent des comptes à Macron chez lui. La Françafrique est brandie tel un mantra. C’est un slogan, une cible facile, mais il faut décortiquer sa réalité. On accable un système qui a disparu dans sa forme ancienne, verticale. On pourchasse son ombre. La Françafrique a survécu sous d’autres formes, et ces débats empêchent l’émergence d’une utopie positive, créative, qui ne soit pas enferrée dans la rancœur du passé. Il faut se débarrasser de deux illusions sur le continent : la France n’est ni la solution ni le problème. Beaucoup ne veulent pas l’accepter pour l’instant.

L’emprise économique française est toutefois réelle dans certains pays africains…

La présence économique française est plus forte en Russie et en Chine qu’en Afrique, où elle s’est effondrée. Prenons l’exemple d’Auchan, groupe français emblématique implanté au Sénégal. Contrairement à ce que certains pensent, cette entreprise ne détruit pas les petits commerces. Sa présence crée plutôt de l’emploi et sécurise les fournisseurs locaux avec des salaires. Même si des gens incendient ses magasins lors de manifestations, Auchan fait partie du décor sénégalais. Le vide a vocation à être comblé. S’il n’y a pas d’ingénierie locale promue pour investir l’espace, les plus offrants viennent : Chinois, Turcs, Israéliens… La Chine est ainsi désormais le premier partenaire du continent en matière d’échanges commerciaux. Depuis les indépendances, Auchan est l’entreprise qui a créé le plus d’emplois formels, devenant l’un des premiers employeurs privés du Sénégal. Cela en dit long sur nos politiques économiques… On a sommé le capitalisme de prendre des couleurs locales. Et il ne faut pas le lui dire deux fois ! Il n’a aucune vergogne, il s’adapte aux valeurs. Pour le jeune qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants, Auchan demeure le symbole du pillage. Or, il faut critiquer la logique prédatrice du capitalisme dans toutes ses dimensions.

La France est donc plus influente via le soft power et sa diplomatie culturelle ?

Je connais bien ce réseau culturel au Sénégal. Je suis régulièrement invité par l’Institut français de Dakar. Je serai le dernier à le critiquer. Heureusement qu’il est là pour les citoyens qui ont besoin de rêver, de regarder des films, de lire… Il y a aussi le centre belge Wallonie-Bruxelles et les instituts chinois Confucius, à défaut de politiques culturelles sénégalaises, peu nombreuses. La France l’a compris, elle s’y investit en sachant que les auteurs lui seront redevables. Elle est mécène et mentor. La nouveauté, c’est la présence d’un certain cynisme : on accueille même ceux qui la vilipendent. C’est une mise, elle sait qu’elle va récupérer gros. Quel artiste africain a bâti une gloire uniquement à l’intérieur du continent ? C’est le fait de s’internationaliser, d’avoir un écho mondial, qui apporte une épaisseur financière. La scène artistique sénégalaise est décimée à cause de ce manque de soutien des autorités locales ; les artistes vivent dans une grande précarité et finissent par s’éteindre. Seuls les instituts français ou les bailleurs de fonds étrangers les aident. À partir de là, il me paraît incohérent d’accuser la France. Je démontre l’inconséquence de ces discours, qui mordent la main qui leur a été tendue.

« Il n’y a de gloire africaine que française », écrivez-vous…

Il a fallu que Mohamed Mbougar Sarr soit primé en France pour qu’on le décore au Sénégal. Quelles politiques sont menées sur le continent pour promouvoir les talents ? Les joueurs des équipes nationales africaines de foot finissent par jouer en France. La gloire du cinéma africain y a éclos : Alain Gomis, Mati Diop, Ousmane Sembène… D’ailleurs, les populations peuvent le leur reprocher : vous n’êtes pas de chez nous ! Je m’amuse à dire qu’en France, je suis un agent du grand remplacement, et, au Sénégal, un agent néocolonial [rires] ! C’est une identité un peu bâtarde. Nous sommes tous traversés par des contradictions, mais il ne faut pas qu’elles nous submergent et écrasent nos principes.

Ce discours accusatoire empêche, selon vous, le panafricanisme de se réaliser concrètement…

Depuis que l’on parle de panafricanisme, qu’a-t-on réalisé ensemble ? L’Union africaine ? Elle est financée par l’Union européenne. Les réalisations les plus symboliques et abouties du panafricanisme, on les voit en France ou ailleurs. La seule radio d’envergure internationale qui émet en pulaar et en mandingue, c’est RFI ! C’est une question de pouvoir financier. Le panafricanisme n’a jamais vraiment travaillé pour disposer d’une autonomie financière. On va m’opposer : « C’est parce qu’on ne nous l’a jamais permis. » Mais si tu as besoin de la permission, tu peux attendre longtemps ! À certains égards, la structure coloniale est encore présente. Mais dans ce cas, on peut rendre le tablier, car elle sera toujours là, d’une manière ou d’une autre.

Quelles critiques faites-vous de la pensée décoloniale en France ?

Une pensée ne peut être réduite à de l’extrapolation et de la théorie : en surplomb, elle tend parfois à agglomérer des choses qui n’ont pas d’ancrage. Pour faire des études, il faut rencontrer des personnes, mener des enquêtes. C’est l’une des critiques que je fais à la pensée décoloniale française. En Amérique du Sud, celle-ci s’attelle à la revalorisation des savoirs endogènes, à la recherche d’alternatives… En France, les débats se limitent à l’accusation et à la contre-accusation. Cela crée une panique à l’université : d’un côté, les militants décoloniaux, de l’autre, une réaction très « droitarde ». On est dans ce conflit identitaire. Les voix intermédiaires sont inaudibles. Et la gauche n’étant plus l’interlocuteur de ces progressistes venus d’ailleurs, ils sont récupérés par la droite, qui leur donne le baiser de la mort.

Cette pensée oublie-t-elle de prendre en compte la dimension de la classe sociale ?

Oui, car ça n’arrange pas son discours. L’essentiel de l’immigration africaine à Paris est plutôt bourgeois. Même ceux qui s’embarquent sur de frêles esquifs ont dû débourser beaucoup d’argent. Bon an mal an, l’immigration est aussi une affaire de capacité financière. Le concept décolonial est étranger en Afrique. Les populations en sont très éloignées, car les préoccupations de la survie priment. Le discours décolonial est très puissant dans la diaspora, notamment en France où il tend parfois à être hégémonique. Et dans le même temps, le seul désir des populations africaines est de quitter le continent… Regardons les faits, même s’ils sont inconfortables. Le jour où le président français Macron reçoit l’élite diasporique à l’Élysée, les sans- papiers lancent l’opération des Gilets noirs au Panthéon.

Qu’est-ce que l’« incolonisable » ?

Toute colonisation a vocation à échouer. Elle ne subvertit jamais totalement les êtres. L’« incolonisable », c’est la parcelle dans les sociétés qui n’est ni atteinte ni aliénée par la colonisation. Un geste de refus. Les gens ne se donnent pas à cor et à cri à la colonisation, ils préservent des choses essentielles. Parler de décolonisation, c’est se dévêtir, alors qu’explorer l’« incolonisation » montre ce qui a résisté à l’entreprise coloniale. C’est peut-être une voie pour réenchanter, repenser nos sociétés, trouver des ingrédients pour construire, revaloriser nos savoirs endogènes. Quand je me rends dans les villages du Sénégal, j’ai l’impression que la colonisation n’a jamais eu lieu. Le calendrier ethnique, religieux, social de ces contrées n’obéit à aucun code colonial. Les rituels ne sont pas subvertis. Tous ces trésors constituent l’« incolonisable » à mobiliser.

Vous êtes né au Sénégal et habitez en France depuis vos 17 ans. Quel rapport entretenez-vous à vos deux pays ?

J’ai plus vécu en France qu’au Sénégal. Ma trajectoire n’a rien de banal dans la vie des intellectuels africains. Que je décide de m’en laver à grandes eaux dans des déclarations n’y changera rien : j’ai une identité française, et je l’assume. Ma francité n’est pas infamante. Je ne crois pas qu’elle aliène mon regard. J’accable la France ou le Sénégal quand c’est important de le faire. Je cherche la liberté, quoi qu’il en coûte. En me plaçant sous le mentorat du philosophe Régis Debray, je préfère la confiance à l’appartenance. Car cette dernière induit toujours des assignations et des injonctions. Aux certitudes fantasmées, je préfère la fragilité de la confiance. Il n’y a pas de conflits entre mes deux identités. Pour citer l’ethnologue Georges Balandier, « l’homme n’est pas nécessairement la victime de son débat avec l’histoire ».