Ismaïl Omar Guelleh

La stratégie de l’équilibre

Deuxième président de la République depuis l’indépendance, IOG reste au centre de l’équation. Avec comme objectif de protéger les marges de manœuvre du pays, malgré les contraintes.

IOG, pour reprendre son acronyme devenu courant, est aux commandes de l’État depuis 1999. Il a su imposer son autorité dans un pays alors fracturé et sans ressource. Et surtout, il a su générer un modèle original de développement, en naviguant au plus près dans un contexte géopolitique instable où s’entremêlent tensions régionales et rivalités entre grandes puissances.

En vingt-cinq ans, l’évolution est frappante, physiquement visible. Djibouti a fondamentalement changé. Cette pointe de la Corne de l’Afrique, 23000 km2, un tout petit peu moins que la taille du Rwanda, un territoire pastoral, quasi désertique, se métamorphose en une économie en voie d’émergence. En s’appuyant sur sa situation géographique unique, à la pointe du détroit de Bab el-Mandeb, à l’entrée de la mer Rouge. Cette small nation, pour reprendre l’habile définition des Nations unies, a su imposer sa spécificité stratégique. Et son président a fait de l’équilibrisme une vertu primordiale, et un levier de croissance efficace. Djibouti, ville-pays, est entrée dans la mondialisation. Avec ses ports (SGTD Doraleh, DMP, Goubet, Tadjourah) devenus des maillons essentiels dans les flux entre l’Asie, l’Afrique et le reste du monde. Avec la plus grande zone franche internationale d’Afrique (Djibouti International Free Trade Zone, DIFTZ), disposant d’une superficie de 4800 hectares. Avec la construction du nouveau complexe de Damerjog et sa jetée pétrolière de près de 3 km, avec une capacité dynamique de 25 millions de métrique tonnes et -17 mètres de profondeur chart datum. Avec aussi la nouvelle ligne de chemin de fer électrifiée, qui relie Djibouti à Addis-Abeba, un lien à la fois titanesque et fragile, si fortement symbolique.

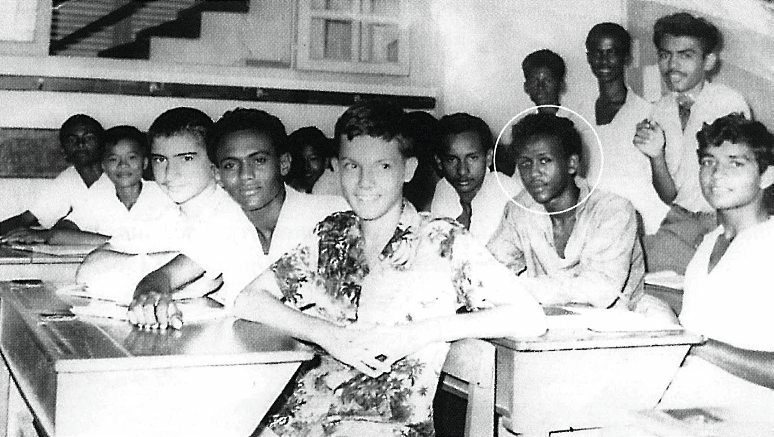

Ismaïl Omar Guelleh est au centre de cette équation djiboutienne. Cet enfant du pays, formé sur le terrain, marqué par la colonisation et la décolonisation, témoin des déchirures et de la pauvreté de son pays, a voulu sortir des paradigmes du passé. IOG voit le jour en 1947 à Dire Dawa, en Éthiopie, centre culturel issa et carrefour commercial majeur dans la région du Harar. Son père Omar s’y était exilé à la suite du blocus du port de Djibouti par les Britanniques… IOG n’est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais sa famille est influente, connue. Le grand-père, Guelleh Ahmed, surnommé «Bettel», avait déjà négocié avec l’administration coloniale française, en particulier lors de la construction de la première ligne de chemin de fer entre Addis-Abeba et Djibouti. Le père, Omar, est l’un des rares Guelleh à avoir suivi un cursus scolaire. Il est instituteur puis cheminot. Sa maman, Moumina, s’occupe de l’instruction morale et religieuse. Sa tante Amina, militante indépendantiste, lui transmet le goût de l’action publique. Très tôt, IOG apprend à naviguer entre plusieurs mondes : la tradition clanique et se s généalogies, la culture orale somalie, mais aussi le français et l’arabe appris à l’école. Cette double formation, l’enracinement et l’ouverture, façonner a sa méthode : comprendre les ressorts de chaque communauté tout en sachant dialoguer avec l’extérieur.

À Djibouti, adolescent, il s’illustre par son engagement associatif. Il fonde un club de football transethnique, organise des cours de soutien scolaire et monte un ciné-club pour ses camarades. Toujours encouragé par sa tante Amina, il se rapproche très tôt du mouvement indépendantiste. À 18 ans, il entre dans la police sur recommandation d'Hassan Gouled, futur père de l’indépendance. Radié en 1974 pour ses liens avec les milieux nationalistes, il rejoint la Ligue populaire africaine pour l’indépendance (LPAI), où il se fait vite remarquer. Président de la section jeunesse , il prend également en charge la sécurité et le renseignement. Il prend aussi et ainsi de l’ampleur. À l’indépendance, en 1977, Hassan Gouled Aptidon, premier président de la République, le nomme chef de cabinet. Pendant vingt ans, IOG demeure son collaborateur le plus proche. Et surtout, il apprend.

L’APRÈS-GUERRE CIVILE

À la fin des années 1990 , Hassan Gouled est affaibli par l’âge et la maladie. Djibouti sort difficilement d’un e décennie marquée par la rébellion qui a pris forme dans la région du nord du pays au début de la décennie. Dans l’ombre du chef de l’État, le chef de cabinet Ismaïl Omar Guelleh a déjà pris en main la sécurité, la communication et la gestion quotidienne du pouvoir. Sa fidélité, sa maîtrise des équilibres claniques et son rôle dans la conclusion de la paix de 1994 font de lui le dauphin naturel. En février 1999, Gouled annonce qu’il se retire et désigne implicitement son successeur. Soutenu par la coalition au pouvoir, Guelleh est élu dès le premier tour en mai 1999 avec près de 75% des voix. La transition se déroule sans heurt, une rareté dans la région (et même en Afrique). Au début des années 1990, la rébellion du FRUD (Front de la restauration de l’unité et de la démocratie) avait pris les armes contre un État «dominé par les Issas», clan très influent du groupe somali. La fracture est profonde entre les deux principales communautés du pays. L’accord d’Aba’a, signé en décembre 1994, avait divisé la rébellion, dont une faction s’était alors déclarée «FRUD armé». Devenu président, Guelleh s’engage à sortir de l’ornière meurtrière. Le 12 mai 2001, il signe la paix avec le FRUD armé. Le compromis politique s’avère durable. Cet acte fondateur reste au cœur de la légitimité d’IOG: il est l’homme qui a assuré la paix et évité l’implosion d’un pays miné par la division. Elle scelle l’image d’un homme présenté comme garant de la réconciliation nationale.

STRATÉGIE LOGISTIQUE

Une fois la stabilité rétablie, il faut alors sortir du cycle de la précarité économique permanente. En s’appuyant sur les rares atouts du pays, sa position géographique unique, sur l’une des principales routes maritimes du monde. En faisant aussi une offre et des propositions. Il y aura deux volets. Celui de la coopération militaire internationale, et celui, surtout, de la création presque ex nihilo d’un complexe logistique à partir du vieux port colonial de Djibouti-ville (qui fut un temps le «troisième port» de France après Le Havre et Marseille…).

Avec peu de moyens et peu d’hommes, IOG engage donc une stratégie économique audacieuse: transformer Djibouti en plateforme commerciale à ambition mondiale. Les arguments sont là. Outre sa position géographique, le port de Djibouti est tout d’abord le point de passage vers l’Éthiopie voisine, géant enclavé de plus de 100 millions d’habitants. Et dont la croissance s’accélère (en particulier après la chute de la dictature marxiste du Derg). Cette relation asymétrique, parfois lourde à gérer, reste vitale. Elle oblige le président Guelleh à maintenir un subtil équilibre: répondre aux besoins d’un voisin incontournable, sans jamais diluer sa propre souveraineté et ses marges de manœuvre. L’inauguration du terminal à conteneurs de Doraleh (à partir de 2008), puis du Doraleh Multipurpose (à partir de 2017), des zones franches (phase 1, juillet 2018) et de la ligne de chemin de fer rénovée Addis-Abeba–Djibouti (inaugurée dès 2017) s’inscrit dans cette stratégie. L’autre option sera d’ailleurs de diversifier l’activité, d’encourager celles de transit, de transbordement, les services aux navires. La mise en opération du nouveau complexe pétrolier de Damerjog prévue dans les prochains mois. De voir grand, avec le projet d’alimenter toute la région, jusqu’en Afrique centrale, via des systèmes Sea-Air-Cargo qui desservent plus de 25 pays et 28 villes.

Cette stratégie logistique ambitieuse s’inscrit en parallèle de la géopolitique de coopération militaire. Depuis deux décennies, Djibouti est devenu l’un des points névralgiques de la multipolarité mondiale. Guelleh a accepté sur son sol la présence de puissances concurrentes: la France, partenaire historique, les États-Unis avec Camp Lemonnier, le Japon, l’Italie, mais aussi la Chine, qui a choisi Djibouti pour implanter en 2017 la première – et unique à ce jour – base militaire hors de son territoire. On imagine aisément les difficultés qu’entraînent la cohabitation entre les uns et les autres, les potentielles tentatives de «se renseigner», les négociations permanentes avec l’État hôte, comme tout récemment pour la reconduction du traité avec la France. Mais cela tient, et chacun y trouve son compte et sa place. Parallèlement, le partenariat avec Pékin devient multidimensionnel. La Chine s’impose comme le principal bailleur de fonds de Djibouti. Une relation bilatérale privilégiée, celle-ci aussi particulièrement asymétrique, qui confirme l’ancrage de Djibouti sur les nouvelles routes de la Soie. Une ouverture qui apporte financements et infrastructures, mais qui nourrit le débat permanent sur la dette et sur la dépendance. L’habilité présidentielle est justement de maintenir là aussi les marges de manœuvre du pays malgré ces influences et ces contraintes contradictoires. Si certains critiquent une «mise en location» du territoire, cet équilibrisme a aussi été l’une des clés de l’indépendance et la sécurité de Djibouti. En négociant avec chacun sans s’aligner véritablement sur aucun.

Une attitude qui a pris encore plus d’importance avec les menaces récentes en mer Rouge. Depuis fin 2023, les Houthis frappent en mer Rouge avec drones et missiles en soutien aux Palestiniens de Gaza. L’accès à la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb sont devenus zones à haut risque. Djibouti est au premier rang. Pourtant, le système tient. Les bases militaires sur son sol garantissent sa sécurité. Et le pays sert de point d’appui pour des missions de secours ou de sauvetage. Le trafic portuaire ralentit partiellement, certains navires préférant rallonger la route par Le Cap. Mais Djibouti s’adapte aussi, accueillant des escales de repli, développant le transbordement régional. Et en accélérant en parallèle le développement de ses zones franches et de ses connexions terrestres vers l’Éthiopie. La crise révèle clairement une vulnérabilité: la dépendance au transit maritime mondial. Mais elle souligne aussi une force: la capacité de Djibouti à rester un hub stratégique malgré la tempête.

STABILITÉ ET INDÉPENDANCE

Cette géostratégie externe aura eu des impacts particulièrement positifs pour le développement du pays. La croissance a suivi l’ambition. Entre 2000 et 2022, le PIB a presque quadruplé. Quant au revenu par habitant, il est passé de moins de 600 dollars en 1999 à 3425 dollars en 2021 (+ 350%). L’Université de Djibouti est née. On construit des routes, on développe les infrastructures, on cherche à renforcer le mode logistique en s’appuyant sur une vision à long terme (la vision 2035). À se doter en moyens d’énergie autonomes (avec le solaire, la géothermie, l’éolien). L’économie reste dynamique, avec une croissance proche de 6% en 2024 et 2025. Mais le pays est aussi par essence fragile, avec une nature exigeante, les défis du changement climatique, une dette gérée mais non négligeable (67% du PIB, fin 2024).

Cette trajectoire est aussi politique. Depuis près de vingt-cinq ans, le pays tient. Il est en paix. On sent la volonté de faire nation. Djibouti peut se prévaloir d’une continuité institutionnelle rare en Afrique de l’Est. Et d’un État relativement opérationnel. Avec un régime présidentiel fort. Appuyé par une coalition de partis politiques, l’UMP (Union pour la majorité présidentielle). Le président arbitre et/ou décide. Mais dans tous les cas de figure, la clé reste l’équilibre – l’équilibre entre les communautés, les linéages, les intérêts, les enjeux internes, les enjeux stratégiques et diplomatiques… Les opposants dénoncent l’absence d’alternance et un espace démocratique aux limites étroitement définies. Mais les partisans du président soulignent un acquis essentiel dans une région aussi troublée: la paix, la stabilité, l’indépendance.

La feuille de route vise à maintenir cette direction, à renforcer l’État, à bâtir une économie contemporaine compétitive. Mais elle doit aussi et surtout, comme dans tous les pays émergents, permettre une meilleure redistribution interne des richesses. Malgré la croissance et la transformation des deux dernières décennies, la pauvreté extrême concerne encore près de 20% de la population. L’indice de développement humain (IDH) a connu une amélioration de près de 50% en un quart de siècle. Mais ce score honorable reste en dessous de la moyenne mondiale. Entre 2015 (0,9 million) et fin 2024 (de 1,07 à 1,17 million), la population de Djibouti a augmenté de l’ordre de 15 à 30% selon les sources.

Et les moins de 20 ans représentent la moitié de la population du pays. Cette jeunesse, malgré la croissance, reste encore fragilisée, menacée par le chômage. L’immigration perturbe aussi les équilibres de la nation. Espace de calme dans une région perturbée, pays de transit vers la péninsule arabique, Djibouti doit «accueillir» chaque année des dizaines de milliers de migrants, dont certains s’installent, accentuant la demande sociale et la pression sur les infrastructures et les services.

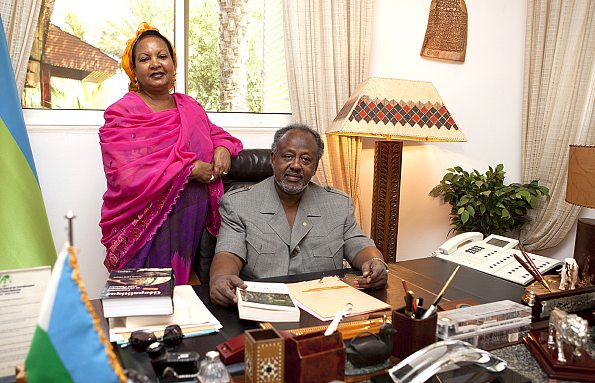

À 77 ans, Ismaïl Omar Guelleh a su construire un modèle original et inachevé, entre contraintes et opportunités, dépendances et marges de manœuvre. Une nation fragile, modeste par la taille, s’est rendue quasiment incontournable avec un business plan géostratégique. Et s’est ouvert un avenir possible. Il faut dorénavant inscrire ce «projet Djibouti» dans la durée. Avec la réforme constitutionnelle du 26 octobre 2025 supprimant la limite d’âge et le congrès extraordinaire du parti (RPP, Rassemblement Populaire pour le Progrès) le 8 novembre dernier, le président sera certainement candidat à sa succession en avril 2026. Il le sait, les défis sont déjà là, celui de la persistance du modèle, de sa capacité d’adaptation, de changement, et celui, en somme, de la transition générationnelle.