L’exigence durable

C’est l’un des plus faibles émetteurs de la planète. Pourtant, Djibouti subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique: vagues de chaleur, inondations, montée des eaux. Face à ce défi existentiel, une stratégie ambitieuse se déploie, mêlant énergies renouvelables, dessalement de l’eau et innovations scientifiques.

Bien que, avec sa faible population, Djibouti soit l’un des plus faibles émetteurs au monde de gaz à effet de serre (188e rang, selon Climate Watch en 2022), il demeure très vulnérable au changement climatique. Avec des alternances redoutables de longues périodes de chaleur et de brusques inondations. Durant les vingt dernières années, quatre épisodes de fortes pluies ont ainsi touché 200000 personnes.

La parution, il y a un an, lors de la COP 29 à Bakou (Azerbaïdjan), du premier Rapport national sur le climat et le développement à Djibouti (CCDR), édité par la Banque mondiale, alertait sur l’intensification de ces changements climatiques à venir d’ici à 2050: des vagues de chaleur encore plus extrêmes, des sécheresses et inondations plus fréquentes… Et sur les conséquences économiques qui en résultent. «Sans intervention rapide, le pays pourrait perdre jusqu’à 6% de son PIB par an d’ici à 2050, soit l’équivalent de près de quatre années de production économique», prévenait la Banque mondiale, qui chiffre les pertes à 14-15 milliards de dollars jusqu’au milieu du siècle. Alors que les températures ont augmenté d’un degré depuis 1974, elles pourraient encore croître de 1,5 degré dans les vingt-cinq prochaines années. À cet horizon, le nombre de jours à chaleur élevée pourrait doubler, passant de 66 à 123 (et tripler dans la capitale), et celui des nuits tropicales passer de 135 à 194 – fragilisant encore plus les moyens de subsistance des populations, notamment les éleveurs et les habitants des bidonvilles.

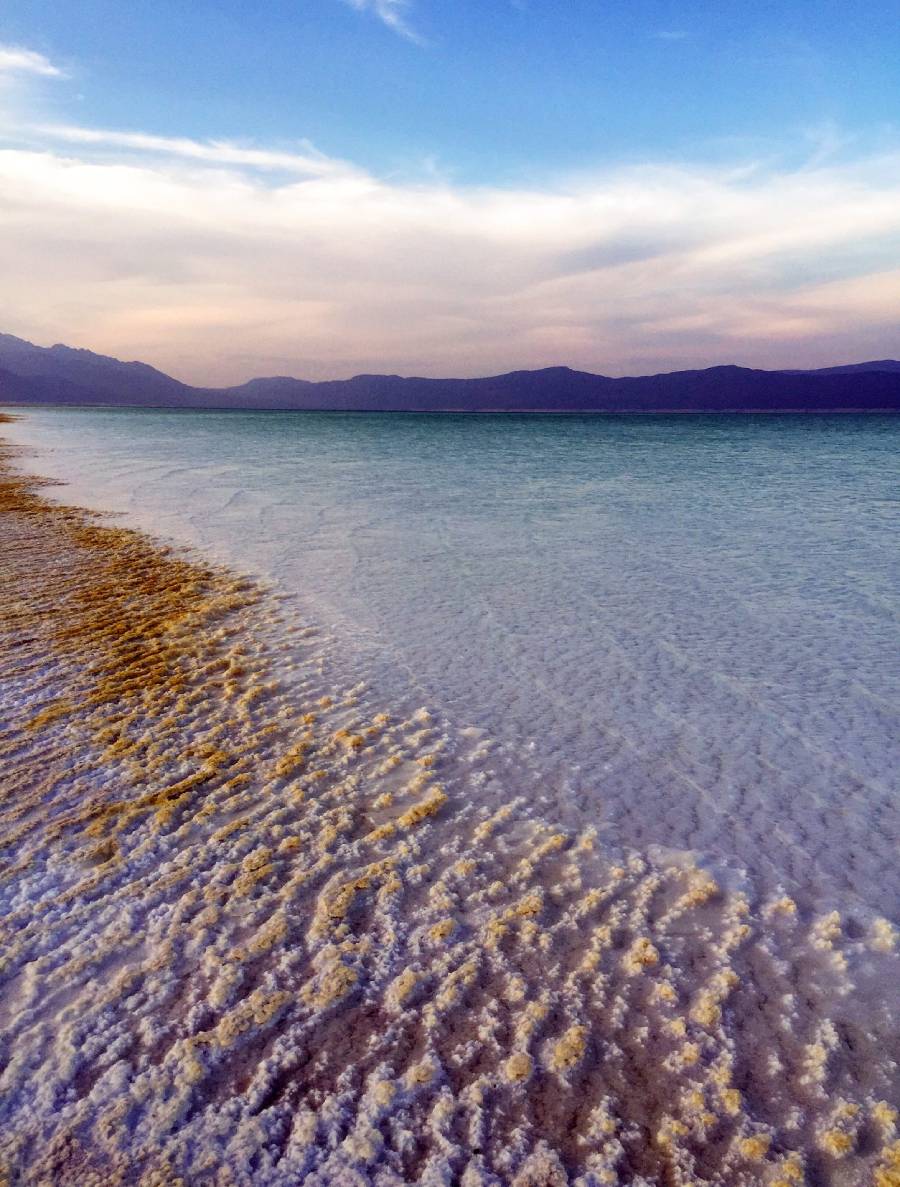

Les précipitations extrêmes enregistrées jusqu’à présent tous les dix ans devraient intervenir tous les six ans. Enfin, l’élévation du niveau de la mer de 22 centimètres d’ici à 2050 et de 69 centimètres d’ici à la fin du siècle, ainsi que l’érosion côtière menaceront certaines des zones économiques les plus importantes de Djibouti, tandis que la hausse des températures de la mer met en péril les récifs coralliens et la pêche. Pour mieux appréhender ces phénomènes, Djibouti a mis sur pied en 2022 l’Observatoire régional de recherche pour l’environnement et le climat (ORREC), soutenu par l’Agence internationale de l’énergie atomique (IAEA), qui vise à étudier notamment l’origine des masses d’air porteuses de pluie, les taux de reconstitution des nappes phréatiques et le mouvement de l’eau à travers le cycle hydrologique.

«L’objectif est de renforcer la coopération scientifique régionale et de promouvoir la résilience grâce à des projets innovants qui préviennent les conflits et garantissent une gestion durable des ressources naturelles», expliquait dans ces colonnes en mai dernier Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est à l’initiative de l’Observatoire. Parmi les buts atteints, ce dernier évoquait, entre autres, «le développement d’une méthodologie unique de surveillance de la nutrition humaine et animale à l’aide de technologies nucléaires; la création d’un réseau de stations de surveillance hydroclimatique de la qualité de l’air, de l’eau et des sols; la surveillance et le suivi des cyclones tropicaux; l’appui aux agropasteurs dans la gestion des exploitations agricoles et de l’élevage grâce à l’utilisation d’analyses et de connaissances nucléaires; l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) pour développer un modèle de prévision de la qualité des eaux souterraines dans l’aquifère transfrontalier. Et enfin, le développement d’un modèle dynamique local de prédiction des événements extrêmes, à une échelle de seulement trois kilomètres, là où les modèles globaux ont une échelle de 200 kilomètres». L’autre versant ambitieux de la politique climatique djiboutienne pour inverser la courbe repose sur les investissements dans les énergies renouvelables pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles, et devenir ainsi le premier pays africain à énergie 100% renouvelable. Inauguré en 2023, le parc éolien du Goubet (60 MW) a permis de réduire les émissions d’électricité de 83% entre 2010 et 2020. D’une capacité de 25 MW, le projet de centrale solaire du Grand Bara (financé par Africa Finance Corporation à hauteur de 63 millions de dollars) devrait être complété par les marémotrices dans le Goubet et près du détroit de Bab el-Mandeb, par des forages géothermiques au lac Assal, dont le potentiel est évalué à 1000 MW, et un projet de 10 GW d’hydrogène vert.

FINANCEMENTS DE L’ONU ET DE L’UE

Alors que le pays connaît des précipitations très faibles, ne dispose pas de cours d’eau permanent, a une disponibilité en eau potable très limitée et des nappes aquifères très salinisées, il a inauguré en 2021 une usine de dessalement de l’eau à Doraleh (financée par l’Union européenne à hauteur de 73 millions d’euros). La même usine a bénéficié en 2023 d’un prêt de 79 millions d’euros pour doubler ses capacités en même temps que l’extension de trois stations à Doraleh, Balbala et Douda. Enfin, la coopération avec le grand voisin éthiopien a permis d’augmenter l’approvisionnement en eau potable de 20000 à 100000 mètres cubes par jour. Le PNUD (agence de développement des Nations unies) a approuvé fin 2024 une enveloppe de 23,3 millions de dollars pour une meilleure gestion de l’eau durable et des ressources pastorales, tandis qu’une digue de deux kilomètres était construite pour protéger un quartier de Tadjourah des inondations, et en parallèle développer la restauration des mangroves qui protègent la côte de l’érosion et des ondes de tempête. Enfin, la même année a été lancé le projet Crews (3,6 millions de dollars) pour renforcer les capacités de prévision multirisques. Pour atteindre l’ensemble de ses objectifs de décarbonation et se protéger des changements climatiques trop intenses, les besoins de Djibouti se chiffreraient à 2,7 milliards de dollars, selon la Banque mondiale, pour la période 2024-2030, dont 1,1 milliard pour des mesures prioritaires.