Le choix d'ADO

« C’est pourquoi, après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce que j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 […]. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l’expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C’est une réalité que personne ne peut nier. C’est une réalité que je ne peux ignorer.»

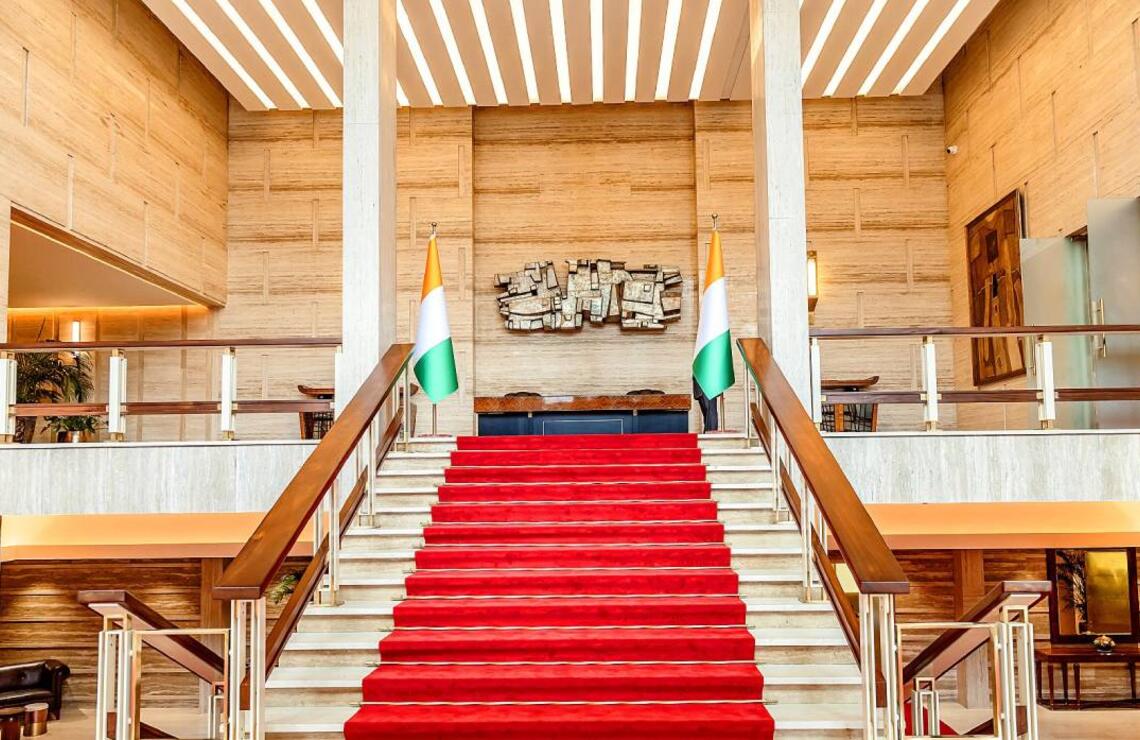

Nous sommes le 29 juillet, et Alassane Ouattara met fin au relatif suspense. Il se présentera pour un nouveau mandat. La décision était attendue. Pour tout dire, on ne voyait ni l’émergence ni l’adoubement, pour le moment, d’un véritable successeur. ADO reste au centre de l’équation. Les doutes, les possibles divisons ou ambitions internes s’effacent devant la stature du chef. La majorité reste unie, et comme soulagée.

Le président est réaliste. Il connaît son âge, il sait que quatre mandats, c’est beaucoup. Il sait qu’on lui reprochera cette longévité. Il aime certainement le pouvoir, cette capacité à agir sur le cours des choses et sur le parcours des hommes. Mais surtout, il se sent nécessaire. Il se sent responsable et capable. Il veut protéger le pays des dangers et des menaces. Il y a aussi chez lui cette volonté constante de marquer sa différence. D’avoir mis en oeuvre un véritable modèle africain d’émergence, d’avoir obtenu un résultat. Cet héritage doit encore être protégé, renforcé.

On va bien sûr parler bilan aux cours des semaines à venir. Se souvenir d’où l’on vient, tout de même. En 2011, avec l’arrivée au pouvoir d’Alassane Dramane Ouattara (ADO), la Côte d’Ivoire sort d’un long cycle de crises, ouvert à la mort du fondateur de l’indépendance Félix Houphouët-Boigny (en décembre 1993) et porté par la promotion du poison de l’«ivoirité». Le pays est exsangue, ruiné. Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est entrée dans le top ten des économies africaines. Sur les quinze dernières années, le pays a connu l’une des croissances les plus soutenues au monde (7% en moyenne). Cette croissance s’est accompagnée d’investissements massifs dans les infrastructures de transport, d’énergie, d’éducation et de santé. Abidjan se positionne comme une grande métropole en interface avec le grand large. La nation est crédible sur les marchés internationaux, la signature ivoirienne «vaut», la Côte d’Ivoire reste le premier producteur mondial de cacao, une puissance agricole, et elle s’engage dans la production de pétrole et de gaz, d’or aussi. Oui, les inégalités demeurent, oui, la pauvreté persiste, mais elle n’a jamais été aussi basse en pourcentage de la population. Et l’indicateur d’IDH a connu en 2024 une nette progression.

Et puis, il y a ce «luxe» si rare, si précieux, celui de la paix et de la normalité. Un pays de plus de 30 millions d’habitants, entre le Sahel et l’océan Atlantique, stable, une nation largement réconciliée avec elle-même, aux identités multiples. Où l’on peut circuler normalement. De nuit comme de jour. Investir. Faire des études dans une université loin de la capitale économique. Cette normalité et le progrès économique accentuent les brassages et les métissages. Malgré les différences ethniques, l’idée d’une «Côte d’Ivoire nation» progresse. On ressent une volonté d’unité dans la diversité, de tout faire pour ne pas retomber dans les tragédies de la division. De surmonter ce qui doit l’être, de protéger ce qui doit être protégé. Dans cette Côte d’Ivoire, jeune par son histoire et sa population (75% des habitants ont moins de 35 ans), repose un double héritage: celui des divisions qui s’éloignent, et celui d’une grande ambition nationale qui se construit. Le passage est complexe. La Coupe d’Afrique des nations (février 2024), véritable moment de réussite et d’ambition collective, aura montré la force de cet attachement à un récit national commun.

Sur ces quinze dernières années, les pays africains qui peuvent se prévaloir d’avoir connu une telle trajectoire positive, dynamique, créatrice, ne sont pas si nombreux. Et comme l’a souligné le prestigieux hebdomadaire britannique The Economist : «It is Africa’s best kept secret.»

Le cycle électoral s’ouvre. Le président domine la scène. C’est un homme d’État, son équipe est soudée, les lieutenants sont préparés. Il y aura bien «campagne ». Tidjane Thiam, le patron du PDCI, et l’ancien président Laurent Gbagbo ne seront pas candidats. Éliminés, avec d’autres, pour raisons juridiques. Mais on les voit mal ne pas s’exprimer, ne pas contester un processus dont ils sont exclus, ne pas critiquer frontalement le bilan et la perspective. D’autres candidats légitimés seront présents. Bien décidés à gagner des voix, à se positionner pour l’avenir, à négocier leur place sur l’échiquier politique du pays. L’affaire ne sera pas qu’une compétition purement électorale. Le pays a changé. Les dernières élections législatives (mars 2021) et municipales (septembre 2023) ont été ouvertes, transparentes. Une société médiatique et civile a pris de l’ampleur. Les électeurs, jeunes et moins jeunes, demanderont un débat. Il aura lieu dans la presse, dans les médias audiovisuels, sur les chaînes internationales, dans les maquis et les restaurants huppés, à Abidjan comme en province. Il aura lieu en Côte d’Ivoire et à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, en particulier avec la diaspora. D’une manière ou d’une autre, l’avenir sera au coeur des préoccupations et des échanges.

Ce qui se joue dépasse de loin les destins personnels. Le progrès et le développement ne sont pas des acquis irréversibles. Les Ivoiriens seront probablement près de 50 millions à l’échéance du demi-siècle. L’immigration reste une préoccupation majeure dans le septentrion du pays. La sécurité impose de lourdes contraintes financières et organisationnelles à la nation. Les effets du changement climatique pourraient bouleverser les schémas futurs de croissance, de souveraineté alimentaire, de la culture reine du cacao. Dans un contexte global instable, il faudra continuer à croître, transformer et moderniser profondément l’économie, augmenter la productivité, industrialiser les filières, créer de nouveaux emplois, garantir la souveraineté alimentaire, soutenir le secteur privé, investir et attirer les capitaux pour accélérer la cadence. S’adapter aussi aux nouvelles technologies qui viennent, ne pas rester à la périphérie du monde digital.

L’inclusivité restera une priorité à la fois politique et sociétale. Il faudra plus de richesses pour pouvoir mieux répartir, sortir tous les Ivoiriens de la précarité et installer clairement le pays dans un schéma d’émergence durable. Avec une première étape quantifiable. Aujourd’hui, malgré la renaissance de la dernière décennie, la Côte d’Ivoire reste un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. L’objectif en 2030 sera de passer à la tranche supérieure, avec un revenu moyen par habitant de plus 4000 dollars et un taux de pauvreté aux alentours de 20%.

L’effort sera conséquent. Il nécessitera la mobilisation des «forces vives du pays», pour reprendre une expression pas si datée. Le président a de l’expérience. L’économie, le social, la sécurité resteront des enjeux majeurs. Mais le politique va revenir au centre de l’équation. Les nouvelles générations ont besoin d’être impliquées, d’adhérer au modèle et aux discours. De participer aussi à la prise de décisions. C’est l’enjeu «quadra-quinqua» de la Côte d’Ivoire. Le président est réaliste, aussi. Il sait qu’il faudra agir, ouvrir les pistes de ce changement de génération. Il l’a réaffirmé dans son allocution du 29 juillet.

Le processus sera complexe. On ne succède pas comme ça… La transmission est certainement une affaire d’ambitions, de destins particuliers, de compétences et de… chance. Mais elle doit surtout s’inscrire dans un projet collectif de maturité démocratique et institutionnelle. La modernité économique, sociale et sociétale appelle la modernité politique. Plus que jamais, il faudra investir dans les institutions, promouvoir l’indispensable dialogue, le collectif, l’ouverture. Plus que jamais, il faudra échapper aux conflits d’ambitions, dépasser les référents régionaux ou religieux.

S’adapter, protéger, transformer l’économie, se projeter vers l’avenir…Le mandat qui s’ouvre pour ADO et la Côte d’Ivoire sera réellement déterminant. Au lendemain de l’échéance d’octobre, l’enfant de Kong, le cinquième président de la République ivoirienne, celui qui aura mis le pays sur le chemin réel du développement, aura entre les mains une responsabilité majeure, historique. Celle de créer les conditions de la pérennité du modèle ivoirien, de créer les conditions du passage de témoin, d’ouvrir la perspective de demain.