Omar Victor Diop

Sur tous les fronts

Avec sa série inclassable Liberty, il réinterprète les temps forts de la protestation noire et met en lumière les combats menés au nom d’une liberté bafouée.

AM : Comment êtes-vous venu à la photographie ?

Omar Victor Diop : J’ai grandi dans une famille de six enfants où le savoir et la citoyenneté sont importants : à 18 ans, j’avais ma carte d’électeur. J’étais cadre dans la finance pour une multinationale, je passais mes dimanches à prendre des photos. Ma première image publiée dans Libération était issue de la série Le Futur du beau : il s’agissait du portrait d’une amie, réalisée en lumière naturelle avec le couvre-lit de sa grand-mère [rires] ! Quelques mois plus tard, cette série a été présentée aux Rencontres africaines de la photographie, à Bamako, en 2011. La créativité ne demande qu’à s’exprimer.

Comment est née la série Liberty ?

Elle s’inscrit dans le sillage de celle de Diaspora, signée en 2014. Liberty, réalisée en 2016, incarne la continuité de cette réflexion au fil d’un journal de bord : j’y approfondis la connaissance de différents peuples noirs en mettant au jour des destins uniques, inspirants. Ils ont impacté le monde de façon tangible, mais sont méconnus, comme Frederick Douglass ou Jean-Baptiste Belley, figure oubliée de la révolution française et premier député noir de l’histoire de France. Ma recherche artistique coïncidait avec le contexte de protestation actuel et les sombres événements qui se sont passés : les violences policières, l’assassinat du jeune Trayvon Martin, etc. Je souhaitais réunir ces images selon une même chronologie, afin de montrer que la condition des femmes et des hommes noirs est complexe depuis longtemps, du fait d’innombrables injustices : mes photographies constituent un récit de l’histoire des Noirs, et par conséquent de l’histoire de l’humanité et du concept de liberté.

Diaspora et Liberty sont présentées en intégralité dans « Saaraba », en co-commissariat avec Olivia Marsaud, directrice de la galerie Le Manège de l’Institut français du Sénégal, à Dakar.

Que signifie le titre de cette exposition ?

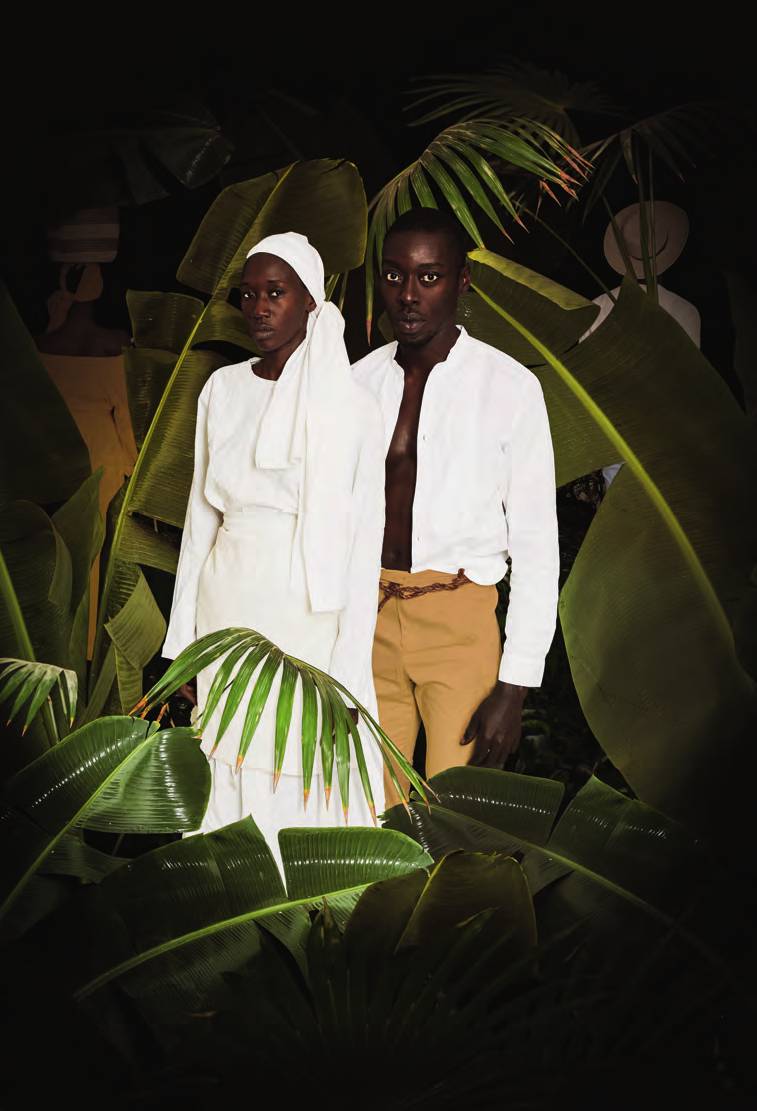

C’est l’air d’une chanson entonnée au Théâtre national Daniel Sorano, à Dakar, où je me rendais avec ma mère le mercredi – un chant griot qui retentit au début d’un conte. Il annonce le retour au pays natal et la conscience d’une terre idyllique. J’ai énormément voyagé, donc revenir au Sénégal avec « Saaraba » incarne une résonance avec ma culture : j’y vois un écho mythique. Cette exposition est l’antre du souvenir, j’ai voulu une atmosphère feutrée, propice au recueillement. C’est une façon de tourner la page pour ces deux séries qui ont bénéficié d’une visibilité internationale exceptionnelle. Et la fin d’un long chapitre créatif. Je les ramène à la maison ! De plus, le végétal y tient un rôle important. Mes travaux rendent hommage à ces personnalités disparues comme à leur combat au nom de la liberté. Elles ne sont plus, mais je leur porte des fleurs. Si mes images peuvent émouvoir, toucher ou sensibiliser les gens, j’aurai atteint mon objectif.

Pourquoi avoir choisi de vous mettre en scène ?

Ce n’était pas prévu. J’ai suivi une résidence artistique à Malaga durant six mois sans modèle. Au fil de mes recherches, j’ai appris à maîtriser la lumière sur les peaux sombres, comme Diego Vélasquez. Je me suis rendu compte que ces artistes ne peignaient pas n’importe qui, mais qu’il y avait beaucoup d’histoires singulières ! Au fur et à mesure de mes séances, il s’est passé quelque chose d’intangible : au-delà de la technique et de l’esthétique, ce ne sont pas que des autoportraits, j’y vois aussi une manifestation de nos ancêtres.

Cette image exhume la mémoire de tirailleurs massacrés à Thiaroye, au Sénégal, ayant protesté contre le non-respect d’engagements pris par la France. Dignes, trahis, ils tournent le dos.

Libres, puissantes, 25 000 femmes se sont insurgées pour préserver le statut dont elles jouissaient au sein de leurs sociétés matriarcales avant l’arrivée des Britanniques au Nigeria, rappelant la gloire des reines africaines.

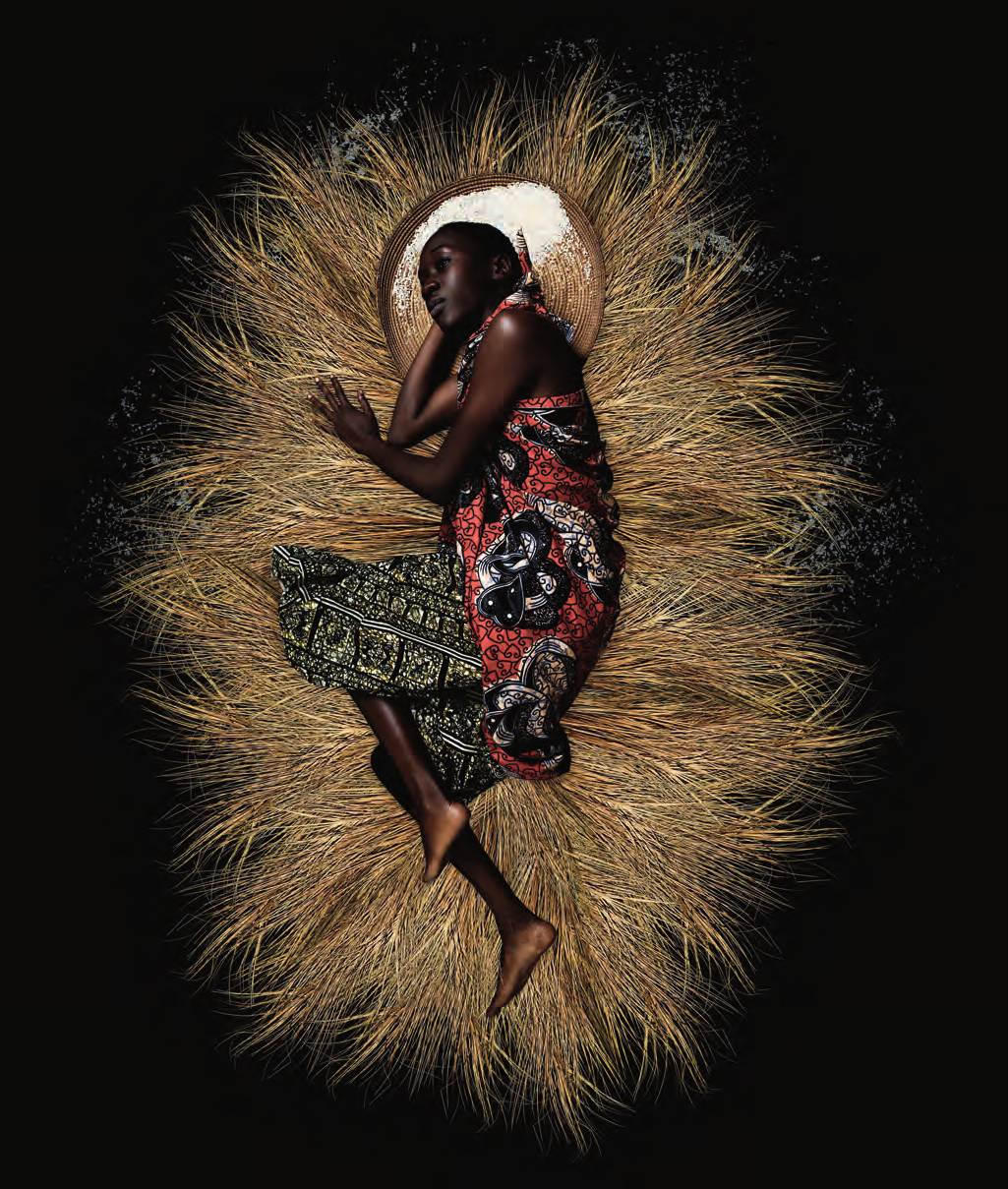

Née au sud du Sénégal, Aline Sitoe Diatta est un symbole de la résistance des agriculteurs contre l’oppression coloniale. Déportée à Tombouctou par les autorités, elle a péri à l’âge de 24 ans, à la suite des mauvais traitements qu’elle y a subi.

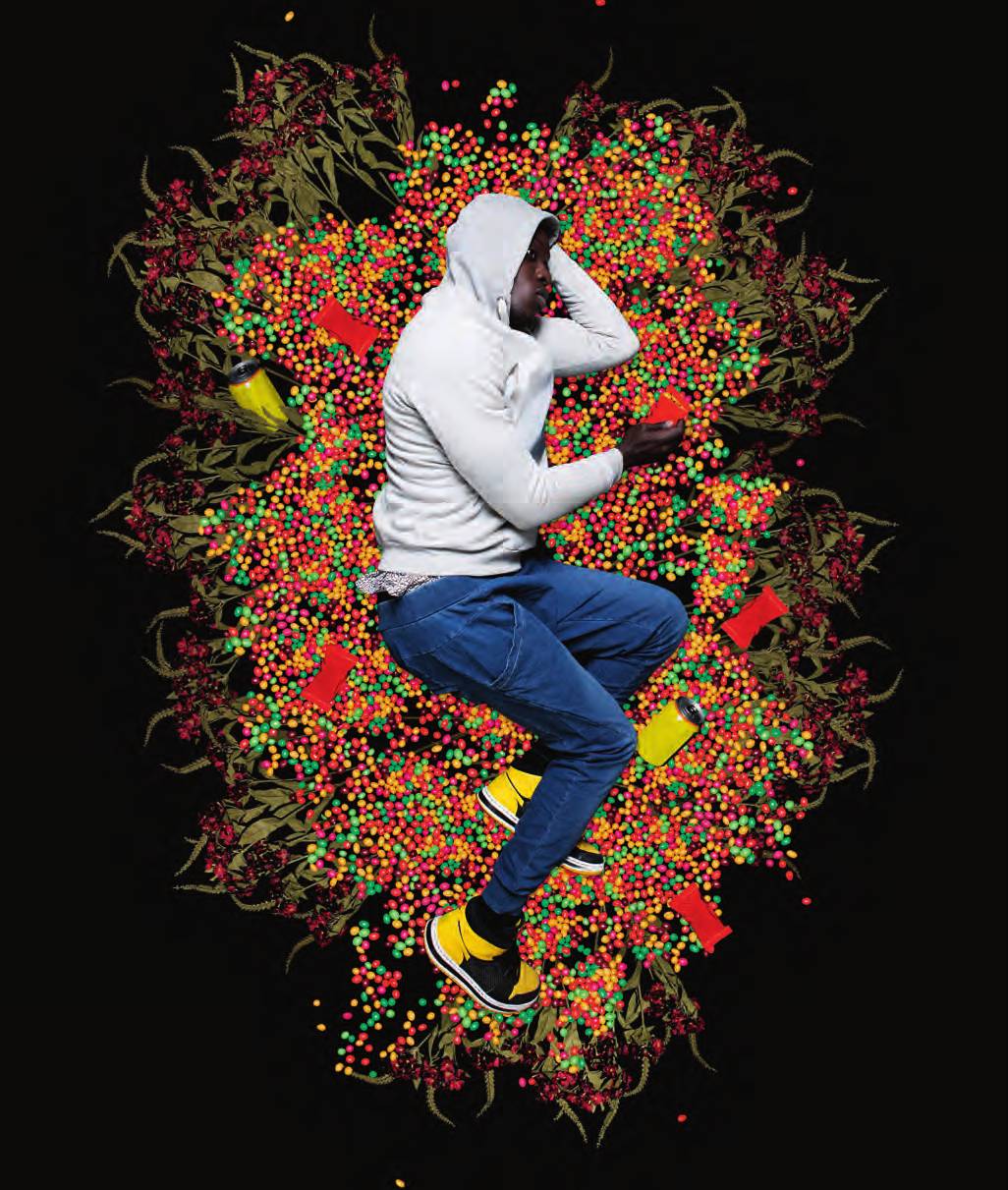

Alors qu’il revenait d’un commerce où il était allé acheter des bonbons, en Floride, Trayvon Martin, 17 ans, a été abattu par George Zimmerman. Lors de son procès, ce dernier fut acquitté. S’en est suivi un important mouvement de contestation aux États-Unis.

En 1938, à Thiès, au Sénégal, une grève de cheminots est réprimée dans un bain de sang. En 1947, une autre grève déclenchée par les travailleurs indigènes de toute l’Afrique de l’Ouest paralyse le système colonial pendant plus de cinq mois. Des notes anachroniques en écho à la série Diaspora sont instillées dans cette image, rappelant que le combat pour la liberté se poursuit

Nanny, née au Ghana, a fui les plantations jamaïcaines avec son frère Quao. Ces héros de la résistance ont ensuite fondé une communauté de marrons (esclaves en fuite) dans les Blue Mountains.