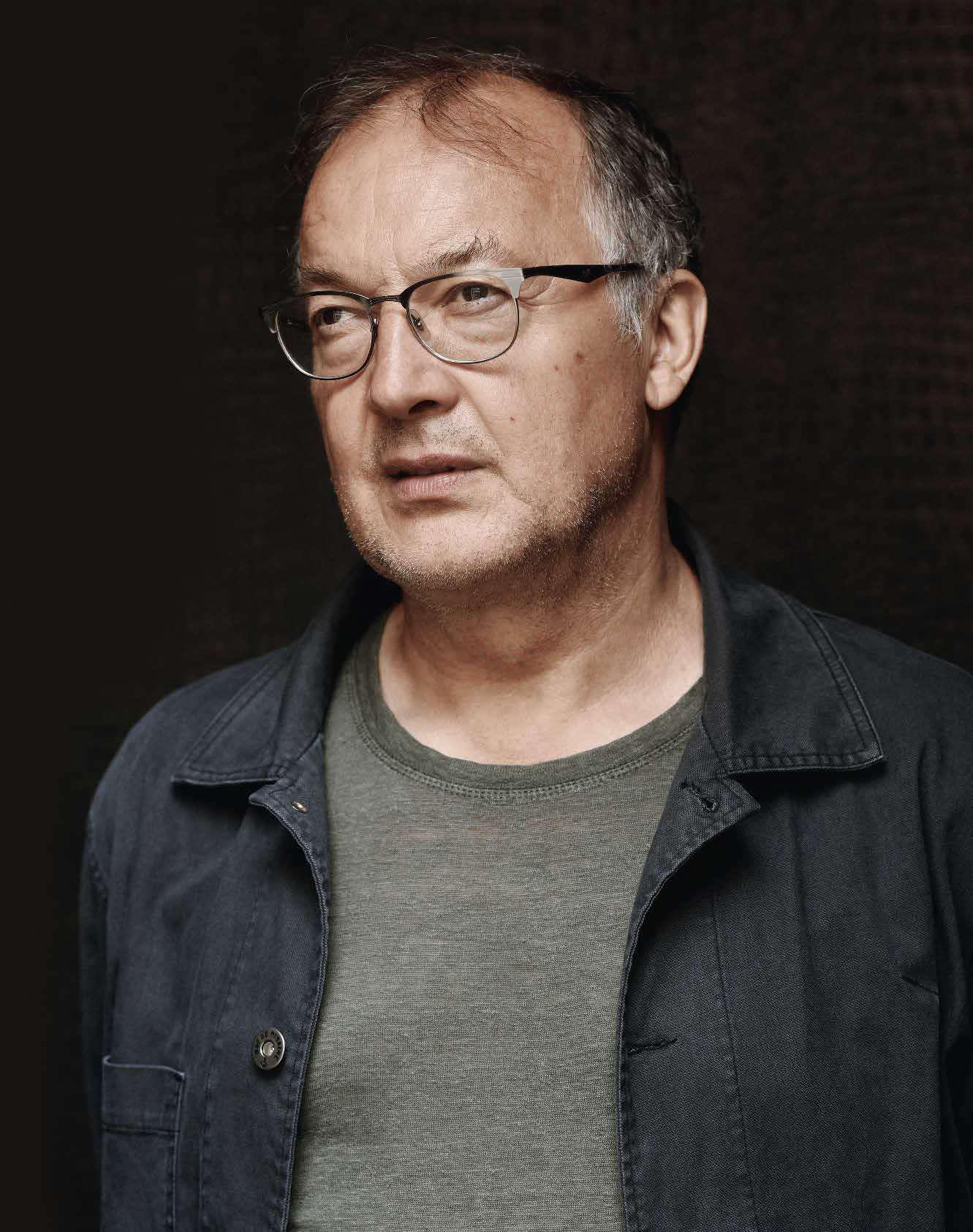

Philippe Faucon : « Le piège s’est refermé sur les harkis »

Le nouveau long-métrage de ce cinéaste engagé raconte les trajectoires et le combat des soldats autochtones au sein de l’armée française, pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie. Une œuvre forte sur le sort complexe et douloureux de ces supplétifs, aujourd’hui encore marginalisés.

Pendant la guerre d’indépendance algérienne, l’armée française a recruté environ 200 000 supplétifs au sein des autochtones pour combattre le Front de libération nationale (FLN). Membres d’unités militaires nommées « harkas » (signifiant « mouvements » en français), ces hommes se sont engagés pour diverses raisons aux côtés des colons. Lorsque l’Algérie obtient l’indépendance en 1962, les harkis voient leur destin pris en étau : menacés de sanglantes représailles dans leur pays, car considérés comme traîtres, ils sont abandonnés par l’État français, qui refuse un rapatriement massif. Quelque 42 000 soldats (et leurs familles) sont évacués officiellement, et 40 000 autres le seront par des filières clandestines. Pour ceux restés en Algérie, marginalisés, certains seront massacrés : entre 10 000 et 25 000 morts selon l’historien Benjamin Stora, et entre 55 000 et 75 000 selon le général et politologue Maurice Faivre. C’est cette histoire complexe, douloureuse, aujourd’hui encore épineuse, que relate le nouveau film...