Reine Ablaa: «Une musique du cœur, du corps et de la connexion»

Voix puissante et habitée, elle impose sa présence entre tradition, ferveur, émotion et modernité. Une artiste séduisante et sincère.

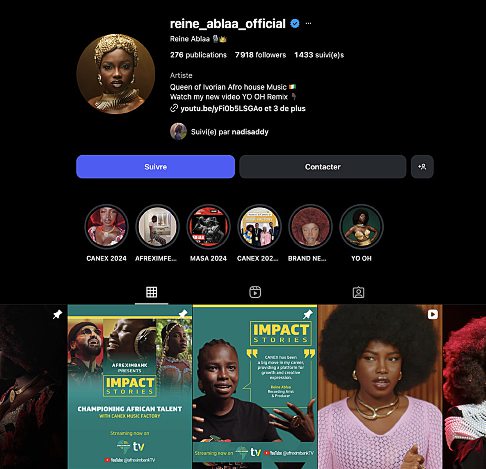

Reine Ablaa surprend dès la première rencontre scénique: une voix douce, une présence magnétique, une allure royale et une déflagration d’énergie. Mêlant culture baoulée et house music, elle invente un rythme ivoirien contemporain, à la fois enraciné et libre. Couronnée du prix Espoir de la musique de l’année 2023-2024 lors du Lili Women Festival, distribuée par Virgin Music, passée par le MASA et de nombreuses scènes, de l’Algérie au Nigeria, Reine Ablaa transforme la tradition locale en un mouvement global.

AM: Parlez-nous de vos origines, qui infusent tant votre travail, et de l’environnement dans lequel vous avez grandi.

Reine Ablaa: Je suis née à Bouaké, en Côte d’Ivoire, dans le village des potiers de Tanou Sakassou. Puis, j’ai grandi à Marcory, dans la cité BIAO, où j’ai passé vingt ans. Mes parents m’ont transmis l’amour de leur langue et la culture baoulée. Même si je n’ai pas évolué dans un foyer d’artistes, on m’a transmis un héritage important: celui du chant. Mon père était ingénieur et ma mère sage-femme, mais du côté paternel, je viens d’une lignée royale: mes grands-tantes chantaient pour les rois. Chez moi, il n’y avait pas vraiment de musique à disposition, mais mes grands frères étaient passionnés de rap: Tupac, 50 Cent, The Notorious B.I.G. Mon père, lui, écoutait beaucoup de rumba. J’ai toujours aimé chanter, et j’avais plutôt une belle voix, mais ce n’était pas une compétence à prendre au sérieux pour mes parents. J’ai commencé la chorale en sixième, et petit à petit, la vocation est devenue plus forte. J’ai commencé à découvrir des artistes féminines qui ont toutes, à leur manière, influencé mon projet: de Beyoncé à Rihanna, en passant par Nicki Minaj, Angélique Kidjo, Miriam Makeba, Mossia, Sidonie la Tigresse, Aïcha Koné… Et je me suis aussi intéressée à l’histoire de la musique.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique?

Je suis ingénieure en réseaux et télécommunications, à l’origine. Pendant mes études, en 2016-2017, je faisais des vidéos sur Facebook où je chantais. Je me filmais dans les salles de classe de l’université, où il y avait une acoustique parfaite. On y faisait des petits shows entre deux cours. En 2018, j’ai voulu proposer quelque chose de différent: j’ai fait une reprise d’un titre d’Ariel Sheney, que j’ai traduit en baoulé, et la vidéo est devenue virale. Les chaînes de télévision m’ont appelée, et j’ai même été invitée avec Sheney sur la chaîne nationale. En 2019, je me suis à nouveau lancée dans ce même exercice de traduction en baoulé avec une chanson de DJ Arafat, «Enfant béni». Et c’est reparti: j’ai eu droit à un article dans Life Mag, à un appel d’Arafat qui m’a invitée à participer à son concert… C’est à ce moment-là que je me suis dit: «Je tiens quelque chose.» À partir de 2020, j’ai monté des dossiers, postulé à des événements comme le Lili Women Festival à Abidjan, où j’ai participé en 2021. C’est alors que j’ai compris que je voulais créer quelque chose à moi. Puis, j’ai eu l’honneur de participer au Canex Music Factory, où des Sud-Africains sont restés subjugués par ma langue, le baoulé, faisant un parallèle avec le zoulou. Et c’est ainsi que j’en suis venue à créer avec le légendaire Oskido, producteur et DJ qui a façonné le son moderne sud-africain, du kwaito à l’afro house, et qui a ouvert la voie à l’amapiano. Il a produit pour moi deux titres, qui m’ont permis de façonner mon univers musical: «Pakinou» et «I’m On My Way».

Comment êtes-vous devenue Reine Ablaa? Pourquoi ce nom?

Reine Ablaa, c’est celle que j’ai toujours voulu incarner. J’ai choisi «Ablaa» en référence à Abla Pokou, l’ancêtre fondatrice des Baoulés, une femme qui a eu la force et le courage de sauver son peuple en sacrifiant son enfant. C’est une figure de persévérance et de résilience. «Reine», c’est parce que j’ai toujours voulu en être une, parce que c’est exigeant et que ça implique des responsabilités. Et puis, j’ai des racines royales; c’est donc aussi mon rôle de partager mon identité culturelle, baoulée et akan, avec le monde entier. Incarner ce rôle d’ambassadrice de la culture ivoirienne, en quelque sorte, dans toute sa diversité.

Votre manière de vous présenter, vos vêtements, votre coiffure… Tout raconte quelque chose.

En effet, j’aime que mon image parle. Ce que je porte doit soutenir ce que je raconte. Les bijoux, la coiffure, l’or, l’afro, tout cela fait partie de mon récit. Mes looks prennent vie dans des coupes et des lignes que j’imagine. J’ai créé une petite structure de mode, Toclo Toclo, destinée à «sauver la vie des vêtements». Je travaille avec des partenaires locaux pour créer mes tenues moi-même, en toile de jute, en raphia, ou en pagne baoulé. Je travaille aussi avec la designer Lyanel Handmade, qui a collaboré avec Lafalaise Dion sur le projet de Beyoncé. J’aimerais développer mon univers en partenariat avec des créateurs comme lui justement, mais aussi Ibrahim Fernandez, Elie Kuame, Aya Konan Koffi, ou même Jean-Paul Gaultier, s’il veut travailler le pagne baoulé!

Quelles sont vos influences musicales?

Mon socle musical repose beaucoup sur l’époque disco. J’aime les sonorités qui font danser et les grooves clairs. J’écoute aussi beaucoup les artistes ivoiriens des années 1970, 1980, 1990, qui chantaient dans leur langue, et les musiques américaines inspirées du disco. Ma rencontre avec la house s’est faite un peu plus tard, grâce à des artistes d’Afrique du Sud: Heavy-K Drumboss, Oskido, et bien d’autres. J’ai découvert l’afro house, cette manière d’utiliser des sons traditionnels avec une rythmique moderne.

Comment décririez-vous la rencontre entre votre héritage baoulé et la musique électronique?

Je fais de la house «à l’ivoirienne», avec nos rythmes traditionnels, nos percussions, nos langages. Je veux montrer qu’il est possible de marier les deux. J’utilise des rythmiques ancestrales, des instruments venus d’autres pays africains, comme ceux que l’on retrouve au Mali, pour créer des ponts avec le son moderne de la house. C’est ma manière de fédérer les peuples d’Afrique par la musique.

Pourquoi avoir choisi la house comme langage musical?

Parce qu’elle me ressemble. C’est une musique du corps, du cœur et de la connexion. Elle porte une forme de transe, comme nos musiques traditionnelles, mais avec un souffle moderne. La house est pour moi un langage universel.

Comment commence la magie du processus créatif ?

J’ai deux manières de créer. Il y a un processus spirituel, quand je reçois des paroles en songe, en français ou en baoulé. Ça vient toujours avec un thème. Et puis, il y a la création, plus instinctive: je compose une mélodie avec ma voix, je l’enregistre sur dictaphone, puis je la retravaille en studio. Souvent, c’est la musique qui me guide; parfois, c’est même elle qui me dicte comment chanter.

«Pakinou» est un titre sur la déception amoureuse, l’émancipation et les retrouvailles familiales. Quels sont les thèmes principaux de vos textes, en général?

J’aime parler d’estime de soi, d’amour du prochain, d’identité. Il y a aussi souvent des touches d’humour et de jeux d’enfance. Mais vraiment, ce sujet du soi, de l’identité propre, de l’amour que l’on se porte, me semble essentiel.

On vous a vu mettre le feu sur scène au concert de Didi B, en première partie de l’événement au stade FHB. Quel est votre rapport à la danse et au public?

Depuis toute petite, j’ai le rythme dans la peau. La danse fait partie de mon ADN. La scène est l’endroit où je me sens le plus moi-même, le plus libre, le plus safe. Je travaille beaucoup la scénographie de mes concerts. Je veux offrir une expérience complète: danseurs, cracheurs de feu, masques, danses traditionnelles… Je souhaite que le public ressente, vive mon univers culturel.

Quelle place occupe la musique électronique, aujourd’hui, en Côte d’Ivoire?

Elle existe, elle a sa place, mais elle reste encore confidentielle. Il y a de plus en plus de soirées et de collectifs qui la portent: Wêrê Klub, Kamayakoi, Espace Coco… Beaucoup de DJ font un vrai travail. Cette scène attire un public curieux, ouvert au monde. J’essaie de me rapprocher d’eux, de cette communauté qui croit profondément à ce genre musical.

Et si vous pouviez collaborer avec un artiste de la scène électro?

Black Coffee, sans hésiter. Il incarne la musique africaine électro comme je la vois : ni trop brute ni trop roots, mais raffinée, ouverte, émotionnelle. C’est ma bible de la house. Et aussi David Guetta, pour l’impact et le mélange culturel.

Si votre musique pouvait changer quelque chose dans la société ivoirienne, ce serait quoi?

Changer le regard que les gens portent sur eux-mêmes. Quand on s’aime, on apprend à aimer les autres. Le jour où on prendra le temps de s’aimer profondément, on changera notre rapport au monde.

Que nous réserve Reine Ablaa pour la suite?

Je me prépare pour un festival. Aujourd’hui, sept de mes titres sont disponibles sur les plates-formes. Mon premier album est en préparation pour 2026. Je travaille avec Mr le Baoulé, il y aura deux collaborations sud-africaines, et une autre namibienne et kényane… Et peut-être qu’un titre avec Suspect 95 sortira en 2026… L’histoire continue, donc!