Une scène très exposée

Après une décennie effervescente marquée par des chiffres record, le marché de l’art contemporain africain se tasse depuis trois ans. Et ce segment s’aligne sur la morosité ambiante globale. Pourtant, les créateurs sont toujours là, les galeries aussi. Et les grandes foires cherchent à s’adapter tant bien que mal.

Il n’était pas dit que l’art contemporain africain soit un jour reconnu par le marché international. En effet, cette mise en lumière des œuvres en provenance du continent n’a pas été une chose évidente. L’histoire de l’art occidental américano-eurocentrée, au sortir des indépendances, considérait les productions artistiques africaines comme relevant majoritairement des catégories «ethnographiques» ou «primitives». Il a fallu un travail de titan, démarré à la fin des années 1980 et qui a duré plus de quinze ans, en mobilisant activement de nombreux curateurs, commissaires, galeristes, collectionneurs, des publications et des expositions majeures, pour que les artistes visuels et plasticiens africains et leurs créations soient considérés comme un potentiel d’achat et d’investissement.

En 2009, Bonhams lance à Londres ses ventes «Africa Now», qui permettront de fixer des références de prix et de créer un rendez-vous régulier pour collectionneurs et galeries. Selon Armelle Malvoisin, spécialiste de l’art africain et de son marché, «il y a eu un intérêt, un engouement qui a fait surgir de nombreux artistes émergents, qui ont donné une nouvelle coloration au marché de l’art. On a vu des artistes proposer des choses différentes, avec des matériaux et des inspirations venus d’un continent où les gens ne vont jamais».

LES ANNÉES FASTES

En une décennie, la scène est passée du statut de «découverte» à celui de rendez-vous. Sur le continent, Le Cap s’est imposé par un écosystème dense – avec des galeries telles que Goodman, SMAC, WHATIFTHEWORLD, etc. –, renforcé par l’ouverture du Zeitz MOCAAen 2017 et de la Norval Foundation en 2018. Johannesburg a consolidé sa place autour de la FNB Art Joburg, née en 2008, tandis qu’Investec Cape Town Art Fair est devenue la plus grande foire du continent, d’après ses organisateurs, et a ancré la métropole dans le calendrier global.

Côté foires spécialisées, c’est à Londres que tout commence, avec la pionnière Touria El Glaoui, qui lance 1-54 London en 2013 et prouve qu’un événement dédié parle aux acheteurs. Elle raconte: «C’était à la fois de la conviction et de l’urgence. Conviction qu’il fallait créer une plateforme internationale pour l’art contemporain d’Afrique et de sa diaspora, qui manquait cruellement à l’époque. Et urgence, parce que je voyais tant d’artistes incroyables rester invisibles hors de leurs cercles locaux. L’idée n’était pas de faire une “foire africaine”, mais de montrer la diversité du continent et de casser cette vision réductrice. 1-54 a voulu être ce point de bascule: offrir une vitrine crédible et un vrai dialogue au niveau mondial.» Elle poursuit son action avec 1-54 New York à partir de 2015, et 1-54 Marrakech à partir de 2018.

À Lagos, en 2016, c’est Tokini Peterside qui invente Art X Lagos, première plate-forme d’Afrique de l’Ouest de cette ampleur, avec un volet incubation (prix, résidences). AKAA, fondée par Victoria Mann, s’installe la même année à Paris. Ces hubs internationaux ne sont pas qu’un décor: ils ont fabriqué la demande, mis en réseau galeries, collectionneurs, curateurs, et très concrètement converti la curiosité en transactions. Pour Rodolphe Blavy, économiste et collectionneur, fondateur de la collection Margaux et Raphaël Blavy, ces rendez-vous «étaient vraiment un endroit qui permettait d’aller défricher une scène qu’on voyait assez peu ailleurs». Il ajoute: «C’était passionnant parce qu’on découvrait énormément d’artistes et de galeries, tout un écosystème auquel on ne pouvait pas accéder ailleurs.» Et Nathalie Obadia, galeriste, enseignante à Sciences Po Paris, autrice de Géopolitique de l’art contemporain (Le Cavalier bleu, 2023), confirme : «Heureusement qu’il existe des foires très spécialisées. C’est bien pour le marché, mais c’est bien aussi pour tout le circuit curatorial: c’est comme ça que ces artistes sont repérés et qu’ensuite on les retrouve dans des expositions en Europe, dans des lieux comme le Palais de Tokyo, les biennales.»

Dans ces circuits, les galeries sont un maillon essentiel. Sans elles, pas de scène. Celle-ci a été animée pendant ces dix années par des galeristes exigeants et structurants. À Abidjan, Cécile Fakhoury a professionnalisé la relation artistes-marché et accompagné des trajectoires africaines à l’échelle globale. À Casablanca, Yasmine et Myriem Berrada ont fait du LoftArtGallery un point d’ancrage maghrébin connecté au calendrier international. À Lagos, Caline Chagoury (Art Twenty One) tient un espace pointu, entre expositions, production et public corporate. À Accra, Marwan Zakhem (Gallery 1957) a construit une vitrine régionale qui dialogue désormais avec Londres. Ces acteurs, et beaucoup d’autres, investissent dans la production, l’édition, la logistique, la médiation, dans le temps long des artistes. Barbara Kokpavo, fondatrice de la Gallery Soview, présente à Accra et à Nairobi, le confirme: «Un galeriste sur le continent joue un rôle qui dépasse son champ d’action habituel. On aiguille, on conseille, on structure, on a un gros travail administratif qui est extrêmement important parce que, malheureusement, les artistes locaux sont souvent autodidactes et ne savent pas comment valoriser leur travail ou leur portfolio. Et puis, on est le pont entre ici et l’Europe, entre l’artiste et le client. En même temps, entre les collectionneurs et nous, il y a une passerelle énorme et coûteuse à construire du fait de la situation géographique.» Le travail de galeriste est primordial, complexe et nécessaire à l’émergence d’une scène artistique.

Jusqu’en 2022, les chiffres annoncés des ventes publiques vont croissant, de record en record, avec un maximum annuel atteint de 87,2 millions de dollars en 2022 pour le segment «Africains modernes et contemporains», d’après le rapport ArtTactic. Les cotes des artistes, parfois à peine découverts, s’envolent. Cela s’explique, pour Christophe Person, spécialiste en art contemporain africain, avec des galeries à Paris et Bruxelles, parle fait que ce petit segment des artistes africains «est entré dans le marché global de l’art contemporain à une période de prospérité économique internationale qui a fait qu’il a été très spéculatif».

RALENTISSEMENT ET NOUVEAUX DÉFIS

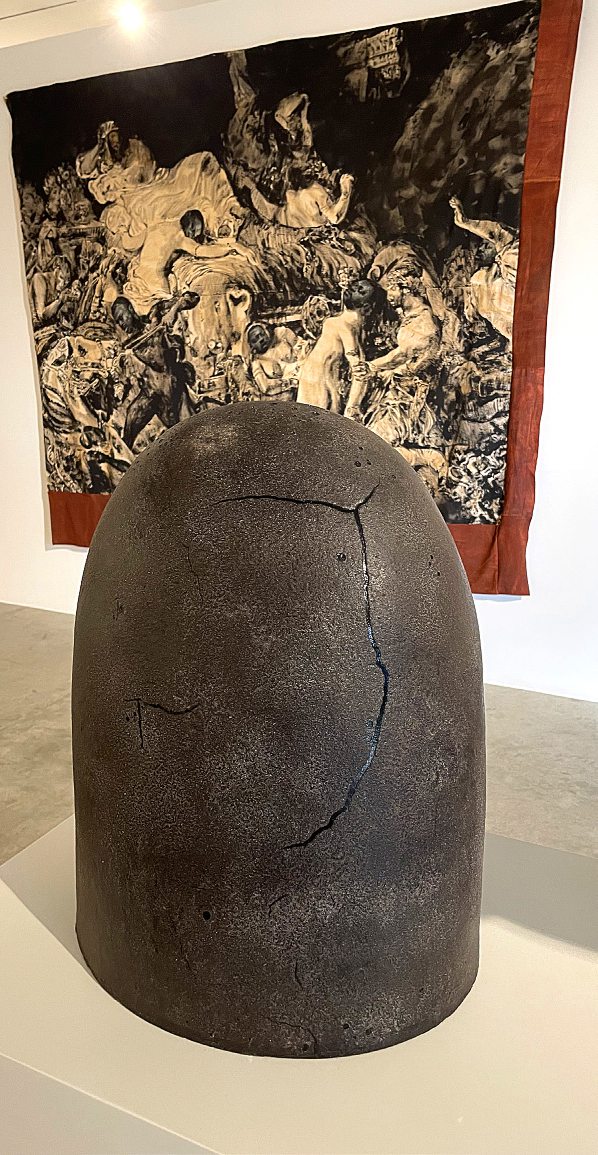

Depuis, la courbe s’est infléchie: 2023 recule à 79,8 millions de dollars, puis 2024 marque une chute plus nette autour de 44 millions de dollars. Après une décennie d’euphorie, c’est la douche froide. Cela s’inscrit dans un cycle mondial plus prudent: le marché de l’art global a reculé de 12% en 2024, alors même que le nombre de transactions a augmenté (+3% environ). Les volumes progressent donc, mais à des niveaux de prix plus bas; c’est un déplacement de la demande plus qu’une disparition. La même mécanique se produit avec les œuvres d’artistes africains: moins de valeur, plus d’œuvres vendues. La foire 1-54 au cœur de Londres, au sein de la prestigieuse Somerset House. Ici, l’édition d’octobre 2022, avec une installation de Grada Kilomba. ArtTactic observe +13% d’œuvres adjugées en 2024 par rapport à 2023, alors que le total en dollars baisse fortement. Traduction terrain: davantage d’activité, mais des paniers moyens plus contenus; on achète, mais on teste davantage (historiques, cohérence de prix, qualité de conservation). Ce que Rodolphe Blavy explique ainsi: «Il y a clairement un changement de paradigme qui met au défi tout l’écosystème: les galeries autant que les foires et les artistes. C’est un moment qui est très difficile parce que la facilité mercantile a disparu. Mais j’espère que l’effet positif sera que les collectionneurs vont prendre le temps de vraiment réfléchir aux achats.» Constat partagé par Christophe Person, qui affirme qu’«il y a une dimension plus qualitative et peut-être moins quantitative» dans les propositions aujourd’hui. Car la question du développement de la scène se pose à l’endroit de la créativité, de l’originalité des œuvres et des valeurs. La vague des portraits et du figuratif coloré a saturé une partie du segment; la suite passera par des écritures singulières (peinture, photo, design, vidéo) et par un dialogue muséal plus serré.

Les foires ressentent directement ce changement de régime: les galeries qui ferment et le marché qui se contracte produisent une raréfaction de leur clientèle et une exigence plus grande en matière de moyens pour amener des acheteurs. Touria ElGlaoui admet que «le marché s’est ralenti, et les foires sont forcément en première ligne. Mais ça oblige aussi à se réinventer. Aujourd’hui, elles ne peuvent pas être seulement des lieux de vente. Elles doivent créer un écosystème: accompagner les galeries, former des publics, générer du contenu, nourrir la réflexion. En période difficile, leur valeur, ce sont moins les chiffres immédiats que leur capacité à soutenir le marché dans la durée. Pour nous, ça veut dire être plus agiles, tester de nouveaux formats, imaginer des projets curatoriaux et philanthropiques». De leur côté, certaines maisons de vente ont ajusté leurs dispositifs. Armelle Malvoisin en témoigne: «Du côté des ventes aux enchères, c’est un peu dramatique puisque les maisons qui avaient un département art d’Afrique moderne et contemporain l’ont presque toutes fermé. Les quelques artistes africains qui passent encore aux enchères se retrouvent donc dans des ventes générales, et non spécialisées.»

MARCHÉ SPÉCIFIQUE OU MARCHÉ GLOBAL?

C’est là le dilemme. Faut-il continuer à présenter les œuvres du continent sous l’étiquette «art africain» – utile pour la lisibilité et la pédagogie – ou jouer la carte de «l’art tout court» dans les grandes plates-formes globales? La réponse n’oppose pas deux camps: elle impose une stratégie à deux vitesses.

Les foires spécialisées ont bâti un chemin d’accès clair pour le public: un récit, des repères, des rencontres accélérées. Ces formats rassurent, forment les nouveaux acheteurs et rendent visibles des galeries et artistes qui, sinon, resteraient en périphérie du calendrier. Les grandes foires offrent la coprésence avec toutes les scènes: on compare, on arbitre, on achète en concurrence directe avec l’offre internationale. Pour les galeries et artistes, c’est l’occasion de mesurer la tenue des prix et la pertinence des œuvres au centre du marché – pas dans une case à part. Pour Armelle Malvoisin, le lien entre elles est évident: «Les grandes foires ont ce rôle de confirmation des valeurs artistiques et beaucoup de découvertes se font dans des événements comme 1-54 ou AKAA.»

Même après deux années de ralentissement, les foires restent le premier canal de nouveaux acheteurs pour les marchands: 31% d’entre eux les citent comme source n°1 de new buyers en 2024, selon le rapport Art Basel & UBS 2025. Autrement dit: la découverte se joue toujours, en grande partie, in situ. Cela vaut autant pour un stand spécialisé bien scénarisé que pour une présence dans un hall «global» où l’on capte un passage plus large. Par exemple, Yasmine Berrada, même si elle dirige «une galerie marocaine basée au Maroc, […] elle se veut une galerie internationale»: «On a cet ancrage africain, mais je n’ai jamais cherché à cloisonner les artistes africains dans le marché africain. Les artistes africains, c’est avant tout les artistes du monde, et il faut les représenter partout.»

D’ailleurs, la demande est transnationale. Les diasporas alimentent une part des acquisitions et des commandes privées. Les musées, en Afrique comme en dehors, donnent la caution historique (achats, prêts, expositions). Enfin, l’Asie entre dans le radar des acteurs (galeries, foires, fondations): un marché curieux, concurrentiel, qui oblige à clarifier le positionnement des artistes. Touria El Glaoui explique: «Notre passage à Hong Kong a montré l’intérêt en Asie. Le Moyen-Orient aussi devient un acteur fort, avec ses fondations et ses institutions. C’est un double mouvement, il faut développer des marchés locaux tout en ouvrant de nouvelles passerelles Sud-Sud.»

La stratégie, pour un acteur du continent comme pour une galerie diasporique, consiste donc à tenir les deux bouts, et ainsi capitaliser sur la lisibilité des foires spécialisées et tester la compétitivité en foires généralistes, là où se valident les trajectoires longues.

QUEL DÉVELOPPEMENT POUR LE CONTINENT?

Sur le terrain, la carte des foires sur le continent se lit aujourd’hui en constellations et en vides. Trois pôles tiennent la distance: Le Cap, Johannesburg et Lagos; Marrakech joue un rôle d’aimant au Maghreb. Ailleurs, l’offre est irrégulière ou événementielle: de quoi donner de la visibilité, mais pas encore une saisonnalité de marché. Certaines initiatives locales font office de pré-foire. Ainsi, c’est le cas de la Art Cairo au Caire, de l’Abidjan Art Week dans la capitale économique ivoirienne; à Dakar, Partcours relie chaque année les espaces professionnels de la ville et élargit l’accès; à Nairobi, la Kenya Art Fair a démontré l’intérêt d’un format marché, même si l’initiative n’a pas encore débouché sur un rendez-vous récurrent d’ampleur internationale. Autrement dit, des appétits existent, mais l’écosystème de la foire reste intermittent.

Au fond, le frein principal sur le continent reste celui des collectionneurs locaux. Pourtant, la base potentielle grandit. L’Africa Wealth Report 2025 recense environ 122500 millionnaires (USD) en Afrique et anticipe qu’on en dénombrera 65% de plus sur dix ans. Autrement dit, le vivier de primo acheteurs et de collectionneurs structurés s’élargit – à condition de leur offrir des produits culturels lisibles et des parcours d’achat sûrs. La mécanique est déjà visible en Afrique australe avec des collections d’entreprise qui ont créé un effet d’entraînement: achats réguliers, commandes, expositions in situ… Les banques jouent de leur côté un rôle moteur et contribuent à stabiliser le marché domestique. En Afrique de l’Ouest, Lagos a montré qu’un partenariat banque-foire pour la remise d’un prix (Access ArtX Prize) peut révéler des talents et créer des habitudes d’achat chez des patrons et cadres supérieurs. C’est un cercle vertueux: plus d’acheteurs locaux amène à plus de galeries locales solides qui permettent aux artistes de rester plus longtemps visibles depuis le continent. Car, comme le formule Armelle Malvoisin: «On ne peut pas plaider la restitution des œuvres historiques et, en même temps, laisser la création contemporaine quitter le continent sans relais locaux (galeries capitalisées, achats publics, dépôts en musées).» Il ne s’agit pas d’endiguer les circulations, mais d’installer des points d’ancrage qui gardent de la valeur en Afrique. Nathalie Obadia abonde: «Ce qui manque, ce sont des milliers de collectionneurs locaux sur le continent.»

Pour Hamed Ouattara, artiste designer pluridisciplinaire basé entre le Burkina Faso et les États-Unis, «le problème du marché africain, c’est que l’art n’est pas une priorité. Il faut un travail de fond qui implique également les pouvoirs publics pour accompagner ceux qui ont envie d’en acheter». Il évoque la question de l’éducation à l’histoire de l’art et à la créativité. Et revient sur le problème culturel de sa valeur dans la société: «Certains possèdent des voitures hors de prix, mais n’ont aucun tableau, aucune œuvre.» Selon Touria ElGlaoui, s’«il est vrai que, pour l’essentiel, les collectionneurs sont encore basés hors du continent […], il est réducteur de dire qu’il n’existe rien en Afrique. Au Nigeria, en Afrique du Sud, au Maroc, au Ghana, on voit émerger des collectionneurs très engagés. Ces écosystèmes sont encore jeunes, mais grandissent vite. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles on tient à Marrakech: créer une rencontre sur le continent, pas seulement ailleurs».

VERS LA MATURITÉ

Finalement, la question «art africain ou art tout court?» est une opposition factice. Les foires spécialisées ont été et restent des portes d’entrée: elles forment le public, rendent lisible une offre, donnent leur chance à des galeries et à des artistes qui, sans elles, resteraient invisibles. Les plates-formes globales jouent le rôle de crash test: là où l’on confronte prix, qualité et récit au centre du marché. Entre les deux, le maillon décisif: les galeries produisent, éditent, accompagnent les carrières. Et la prochaine étape dépend de qui achète: diasporas, musées et fondations hors d’Afrique, et surtout collectionneurs locaux capables de transformer l’essai. La décennie qui s’ouvre se jouera sur des points très concrets: des hubs réguliers sur le continent, des outils qui sécurisent l’achat (certificats de provenance, modalités d’assurance et de paiement, etc.), des budgets d’acquisition publics et corporate, des programmes d’éducation et des passerelles Sud-Sud, y compris vers l’Asie.

Alors la maturité s’évaluera par la capacité à construire des parcours menant des studios aux collections publiques, en passant par les foires et les expositions, mais aussi par l’aptitude à retenir de la valeur en Afrique. C’est ainsi que la scène deviendra contemporaine: africaine et globale.