Histoire d’élections

L’arrivée du pluralisme et la fin du parti unique vont souligner les tensions qui traversent le pays. Jusqu’en 2011 et l’avènement de l’ère ADO.

AUX ORIGINES DE LA DÉMOCRATIE IVOIRIENNE

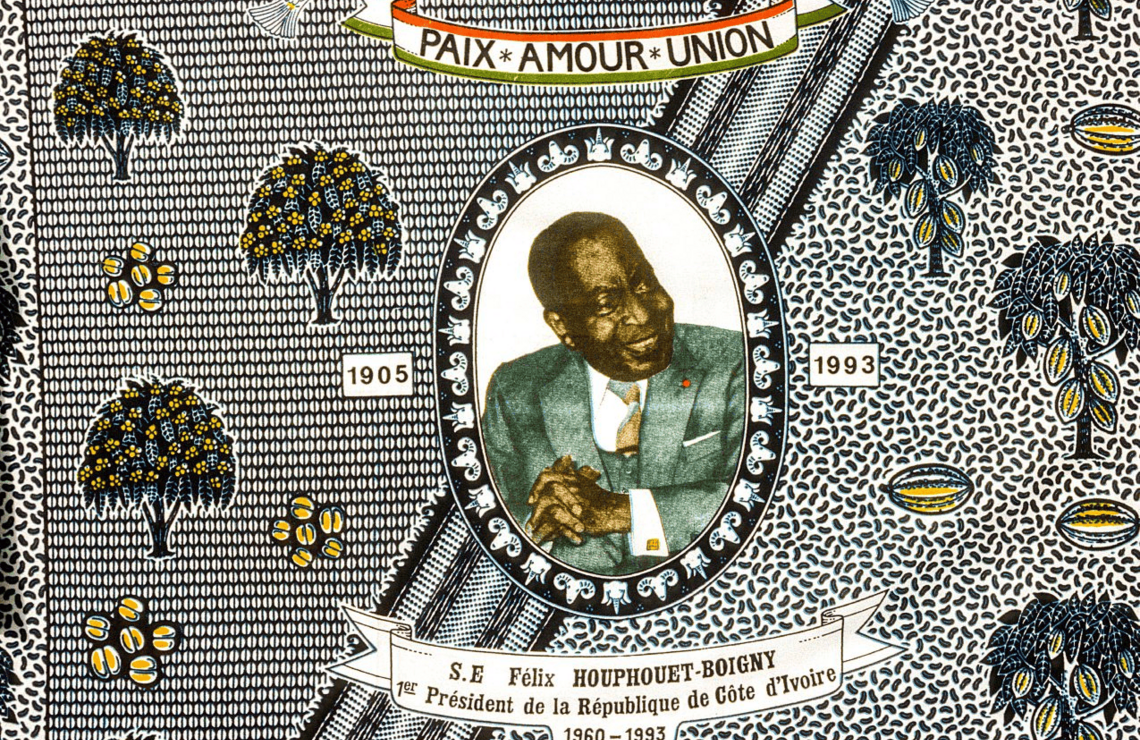

Quand Félix Houphouët-Boigny décède le 7 décembre 1993, après trente-trois ans d’un règne sans partage à la tête de son pays, le multipartisme n’a que trois ans d’existence. Un seul scrutin présidentiel depuis que la Côte d’Ivoire a accédé à l’indépendance s’est déroulé de façon plurielle. Celui de 1990, qui a vu Laurent Gbagbo, fer de lance de la lutte pour la reconnaissance des partis politiques en Côte d’Ivoire, se présenter contre le père fondateur.

Jusque-là, le premier président ivoirien avait été élu et réélu à la tête de l’État, tous les cinq ans, sans opposition. C’était l’époque du parti unique, l’historique PDCIRDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire- Rassemblement démocratique africain) qu’il avait fondé dès 1946 pour soutenir sa marche vers l’indépendance, et sur lequel il s’était appuyé pour bâtir l’État et asseoir son autorité sur la vie politique et sur la société après l’indépendance. Autant dire que les ingrédients d’une vie politique plurielle, admise et partagée par tous ne sont pas encore «éprouvés» lorsque le «père de la nation» quitte son peuple définitivement. D’autant que la succession du vieux chef ne se déroule pas sans soubresauts. Une «vraie-fausse» course au pouvoir semble se jouer entre Henri Konan Bédié, président de l’Assemblée nationale et dauphin constitutionnel du président de la République, et le Premier ministre Alassane Ouattara.

HKB dernier se précipite sur les antennes de la télévision publique (la RTI), avant même l’annonce officielle de la vacance du pouvoir, pour demander aux Ivoiriens de se mettre à son service. Alassane Ouattara et ses proches ont, depuis, plusieurs fois démenti avoir songé à prendre la succession de Félix Houphouët- Boigny. Ainsi, Henri Konan Bédié devient-il le deuxième président de Côte d’Ivoire.

LES RAVAGES DE L’IVOIRITÉ

Dans la seconde moitié des années 1990, les fractures politiques se multiplient. En juin 1994, des cadres du PDCI-RDA font scission et créent le Rassemblement des républicains (RDR). L’initiateur de ce mouvement, Djéni Kobina, qui dénonce un «manque de démocratie» à l’intérieur du vieux parti, décède en 1998 d’un malaise cardiaque. Le nouveau parti est orphelin d’un chef. Ce sera Alassane Ouattara, opposant au gouvernement Bédié et directeur général adjoint du FMI aux États-Unis.

La seconde fracture vient d’un néologisme porté par le président Bédié: «l’ivoirité». Lancée officiellement pour promouvoir le «made in Côte d’Ivoire», les cultures et traditions locales, l’ivoirité devient vite une machine à exclure. On l’utilise contre l’opposant Ouattara et les populations du nord du pays, en majorité musulmanes. Qui est «vraiment» Ivoirien? Qui ne l’est pas? Telle est désormais la question. Un véritable poison qui contamine la vie politique et la société. Lorsqu’il apparaît, le concept est un véritable coup de ciseau dans la nation ivoirienne, édifice déjà fragile, constitué d’une myriade d’ethnies (plus de soixante).

La mise en oeuvre de cette politique est lourde de conséquences: Alassane Ouattara, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, est exclu du scrutin présidentiel de 1995, en vertu d’une nouvelle disposition introduite dans le Code électoral qui interdit toute candidature d’une personnalité dont l’un des parents est de nationalité étrangère. On prétend que son père est burkinabè, ce qui sera par la suite démenti officiellement par la justice ivoirienne (son père de Kong, sa mère de Gbéléban). Bédié est élu, seul, après le boycott de l’élection, aussi bien par le RDR que par le FPI, le parti du plus ancien opposant au pouvoir, Laurent Gbagbo. Des pans entiers de la population se sentent exclus de la communauté nationale. La chasse aux «non-Ivoiriens» est lancée. Les premiers drames émergent, et cela ne fait malheureusement que commencer.

En 1999, Henri Konan Bédié fait emprisonner toute la direction du RDR (Ouattara est toujours à Washington à ce moment-là), dont sa secrétaire générale la future grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Un traumatisme pour les militants du RDR et pour une bonne partie des Ivoiriens. En décembre de la même année, ce que beaucoup pressentaient, espéraient ou redoutaient, compte tenu des vives tensions qui traversent le pays, se produit. Un coup d’État militaire destitue Henri Konan Bédié, qui s’exile en France. Lui part, mais le concept d’ivoirité reste. Certains responsables du RDR, libérés de prison, entrent au gouvernement formé par le général Guéï. Mais l’alliance ne dure que quelques mois et, lors de l’élection présidentielle de 2000, censée permettre un retour au régime civil, Alassane Ouattara est à nouveau exclu du scrutin par la Cour suprême, sous prétexte de «doutes sur sa nationalité». Ivoirité, toujours. Mais cette fois-ci, la clause a été introduite dans la nouvelle Constitution.

Le scrutin de 2000, boycotté par le RDR et marqué par une très faible participation citoyenne, engendre la première crise électorale. Laurent Gbagbo, qui concourt seul face au chef de la junte, le général Robert Guéï, l’emporte avec 59% des suffrages. Mais le chef de l’État sortant refuse de reconnaître sa défaite. Il dissout la Commission électorale indépendante, s’autoproclame vainqueur et tente de faire arrêter les responsables du FPI. Des affrontements violents éclatent à Abidjan et dans tout le pays. L’armée se divise et le général se voit contraint de fuir Abidjan, le 26 octobre 2000. Laurent Gbagbo est le nouveau président de la Côte d’Ivoire. Exit Guéï. Mais toujours pas l’ivoirité.

ANNÉES 2000-2010, LA DÉCENNIE TERRIBLE

L’élection de Laurent Gbagbo n’apaise pas le climat politique, qui reste particulièrement tendu, avec pour toile de fond une politique d’exclusion basée sur l’ivoirité. Le 19 septembre 2002, ce climat délétère débouche sur une tentative de coup d’État. Accusé par des cercles proches du pouvoir d’être à l’origine de la tentative de coup d’État soutenue par «les rebelles du nord», le général Guéï est retrouvé assassiné à Abidjan. Son épouse Rose Doudou Guéï et plusieurs de ses proches sont également tués. Après cet échec, les «rebelles», tels qu’ils se nomment, se replient à Bouaké, la seconde grande ville, située au centre du pays. La Côte d’Ivoire, coupée en deux parts égales, est désormais gérée par deux entités distinctes: le gouvernement «officiel» gère la partie sud du pays (pro-Gbagbo), la rébellion le nord (pro-Ouattara). S’ouvrent alors dix ans de «crise sociopolitique», nommée ainsi pudiquement dans le pays, ponctués d’événements souvent dramatiques, avec l’existence d’une rébellion, des conférences internationales consacrées au «problème ivoirien», des cycles de négociations (à Marcoussis en France, à Lomé au Togo, à Accra au Ghana, à Pretoria en Afrique du Sud), des gouvernements d’union nationale, et des ruptures qui se déroulent dans un pays désormais profondément divisé et paralysé.

C’est aussi durant cette décennie que prend place, en mai 2005, à Paris, un événement politique majeur: pour faire face au pouvoir de Laurent Gbagbo, les vieux rivaux Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, ex-Premier ministre et ex-dauphin d’Houphouët-Boigny, se rapprochent enfin pour fonder une alliance électorale qui les portera, ensemble, au pouvoir, cinq ans plus tard. Le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) n’est, à ce moment-là, qu’une alliance de plusieurs formations de l’opposition qui se réclament d’Houphouët- Boigny, dont les plus importantes sont le RDR d’Ouattara et le PDCI-RDA de Bédié. Il s’agit aussi de peser face à la rébellion qui tient tout le nord du pays.

Dix années sans aucun scrutin présidentiel, qui déboucheront sur une quasi-guerre civile (la «crise post-électorale») après l’élection présidentielle de 2010.

LE TRAUMATISME DE LA PRÉSIDENTIELLE DE 2010

Pourtant préparée de longue date, ayant fait l’objet de négociations approfondies sous l’égide d’organisations internationales, dont l’ONU, et bénéficiant de l’accord de tous les acteurs, l’élection présidentielle d’octobre et novembre 2010 fait sombrer le pays dans la violence. Elle engendre une quasi-guerre civile fratricide, qui officiellement fait 3000 morts en quelques mois. Un véritable traumatisme qui s’exprime aujourd’hui encore par une «inquiétude viscérale» des Ivoiriens à l’égard de toute élection quelle qu’elle soit.

En octobre 2010, Bédié et Ouattara ont un accord: celui des deux qui arrivera derrière l’autre au premier tour du scrutin appellera à voter pour celui arrivé en tête. Simple et efficace. Au soir du premier tour, le 31 octobre 2010, le président sortant Laurent Gbagbo est devant avec 38% des suffrages. Alassane Ouattara est deuxième (32%) et Henri Konan Bédié arrive en troisième position (25%). C’est donc Ouattara qui affrontera Gbagbo au second tour, prévu le 28 novembre 2010, avec le soutien de Bédié et du PDCI-RDA.

Mais au soir du second tour, tout dérape. La Commission électorale indépendante est empêchée de prononcer le résultat dans les temps: Ouattara est élu avec 54% des suffrages, mais le sortant, Laurent Gbagbo, refuse le verdict annoncé. Le Conseil constitutionnel inverse même le résultat, désignant Gbagbo vainqueur avec 51,4% des suffrages, après l’annulation de 600000 voix issues de bureaux de vote situés dans le nord du pays (ceux favorables à Alassane Ouattara). La Côte d’Ivoire a deux présidents entre décembre 2010 et le 11 avril 2011, date de l’arrestation du président Laurent Gbagbo. Durant ces cinq mois, la communauté internationale prend position: l’ONUCI (l’Opération des Nations unies en Côte d’Ivoire) certifie le résultat de la Commission électorale indépendante, tandis que l’ONU, l’Union africaine, la Cedeao et l’Union européenne reconnaissent la victoire d’Alassane Ouattara. Le président sortant avait trouvé refuge dans le sous-sol de sa résidence officielle aux côtés de ses proches. L’entrant, lui, s’était retrouvé quasiment assiégé à l’hôtel du Golf, avec ses soutiens et sa propre administration. Soutenu par la communauté internationale, Ouattara sort vainqueur de l’affrontement. Il aura fallu l’aide des Forces nouvelles (coalition armée de la rébellion), convergeant vers Abidjan, et le soutien de l’opération Licorne de l’armée française (qui suit une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU autorisant l’emploi de la force en soutien à l’ONUCI pour protéger les civils et le processus électoral). Le verdict des urnes est respecté, mais le prix à payer est particulièrement tragique. Des milliers de morts et de blessés, un pays traumatisé, exsangue, comme à terre suite à l’épreuve.

Alassane Ouattara dira plus tard qu’il ne s’attendait pas à l’ampleur de la tâche qui l’attendait quand il a pris possession du palais présidentiel. Tout est à rebâtir. Un État, une administration, une armée unie et républicaine, une économie, et surtout un lien national. Instaurer cette «commune volonté de vivre ensemble» une occurrence utilisée par l’historien français du XIXe siècle Ernest Renan pour définir la nation sera la tâche la plus difficile.

2011-2025: RETOUR À LA STABILITÉ ET «SECOND MIRACLE IVOIRIEN»

Pourtant, le «second miracle ivoirien» a bien lieu. Une fois la paix revenue, la stabilité politique assurée grâce à l’alliance RHDP et les idées claires sur les actions à engager, les réformes sont menées à un rythme soutenu. Les années 2010 voient la Côte d’Ivoire renouer avec une forte croissance, l’une des plus élevées dans le monde (8% en moyenne). Les investissements reviennent. Le pays se transforme à vue d’oeil. Le monde, étonné, voit fleurir les infrastructures, les routes, les ponts… En 2025, 80% de la population Ivoirienne a accès à l’électricité. La confiance est de retour. Le peuple s’enorgueillit des changements rapides qu’il constate. «Qu’on l’aime ou pas, Ouattara travaille»: cette phrase est sur toutes les lèvres. Et même si tout n’est pas totalement réglé entre eux, les Ivoiriens recommencent à s’accepter. Surtout, ils jurent de plus jamais se laisser entraîner dans les affres des terribles années 2000-2010.

L’élection présidentielle de 2015 se déroule sans accroc, malgré le boycott des partisans de l’ancien président Gbagbo. L’alliance RHDP fonctionne. Soutenu par Henri Konan Bédié et son parti, le PDCI-RDA, Alassane Ouattara est réélu au premier tour avec 83,6% des voix. Un scrutin serein et sans contestation, comme les Ivoiriens n’en avaient pas connu depuis 1990. La transformation et la modernisation à marche forcée du pays peuvent se poursuivre. Mais le climat politique se détériore entre les deux chefs historiques. Ouattara veut faire évoluer le RHDP en un véritable parti politique unifié, ce que refuse Bédié. Il ne veut pas dissoudre le parti historique dans un ensemble qui, dit-il, lui ferait perdre son identité. Surtout, Bédié réclame «l’alternance» pour 2020. En clair, il demande à Alassane Ouattara de le soutenir pour la prochaine élection présidentielle, présentant cela comme l’application d’un accord qu’auraient scellé les deux hommes. C’est la rupture. Le PDCI-RDA quitte le RHDP et entre dans l’opposition. Il fera cavalier seul pour le combat présidentiel. Déjà, les Ivoiriens le savent, 2020 sera «chaud».

D’autant que la nouvelle Constitution, adoptée en 2016 pour en retirer les dispositions «confligènes» (celles directement issues de l’ivoirité), enlève aussi le plafond d’âge et maintient l’interdiction de faire plus de deux mandats consécutifs. Alassane Ouattara avait décidé de se retirer au profit de son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. AGC est le fils politique du président, l’homme de confiance depuis trois décennies, celui de tous les combats communs, de la montée vers le pouvoir, le lieutenant dans l’exercice du pouvoir. AGC Premier ministre est candidat du parti à l’élection de 2020. Mais l’homme est fragile, et doit être transplanté du coeur en 2012. La pandémie de Covid-19 bouleverse le monde. AGC se rend à Paris pour des soins urgents en juin. De retour à Abidjan, il décède brutalement, à l’issue du Conseil des ministres, le 8 juillet 2020. Le choc émotionnel, et politique, est immense. Le chef de l’État se résout à repartir au combat. Le Conseil constitutionnel valide cette candidature du président sortant. La nouvelle Constitution a remis les compteurs à zéro. L’année 2020 sera donc celle du «premier mandat de la IIIe République». L’opposition se braque. Elle appelle non seulement au boycott du scrutin mais à la «désobéissance civile». Si Abidjan est épargnée, plusieurs villes de l’intérieur du pays (Toumodi, Bongouanou, Daoukro, etc.) connaissent des affrontements intercommunautaires, des manifestations, des barrages, avec leur lot de victimes et de dégradations. On compte, officiellement, 85 morts et 500 blessés.

Alassane Ouattara est réélu avec 94,2% des suffrages le 31 octobre 2020. Les opposants annoncent la création d’un Conseil national de transition. Le 7 novembre 2020, Pascal Affi N’Guessan, accusé par le procureur de «complot contre l’autorité de l’État», «mouvement insurrectionnel», «assassinat» et «actes de terrorisme», est arrêté. Le 9 novembre, le Conseil constitutionnel confirme les résultats publiés par la Commission électorale. Henri Konan Bédié annonce le 9 décembre qu’il met fin au régime de «transition» proclamé à la suite de l’élection, et appelle au «dialogue national». Le pays retrouve rapidement sa sérénité. Le nouveau mandat s’ouvre sous les auspices de l’industrialisation (en particulier dans le secteur agricole), de la transformation des produits agricoles et de l’emploi des jeunes. Surtout, il prend un virage social, avec la forte ambition de diminuer radicalement et durablement la pauvreté par le biais des programmes sociaux du gouvernement (PS-Gouv). L’effort est payant: le taux de pauvreté passe de 51% en 2011 à 35% en 2025. Et l’objectif consistera à atteindre moins de 30% en 2030.

CAP VERS L’AVENIR

Henri Konan Bédié décède le 1er août 2023. Le vieux rival, mais aussi le «grand frère», comme le surnommait le président Ouattara, quitte définitivement la scène à 89 ans. Le PDCI-RDA ne reste pas longtemps orphelin. Tidjane Thiam, «l’enfant prodige» (il est le premier Ivoirien à entrer à l’École polytechnique), neveu de Félix Houphouët- Boigny, regagne la Côte d’Ivoire après une longue absence de vingt-trois ans pour reprendre les rênes du parti et conquérir le pouvoir d’État. Deux ans plus tôt, en juin 2021, Laurent Gbagbo, acquitté lors de son procès et gracié par Alassane Ouattara, était rentré, lui aussi, avec l’ambition d’effacer en 2025 «l’affront» de 2010. Mais chacun des deux, pour une raison juridique différente, sera radié de la liste électorale. Impossible pour eux d’être candidat en 2025. Le nouveau président du PDCI-RDA, devenu français en 1987, ne peut pas figurer sur la liste électorale. Dans son article 48, le Code de la nationalité, qui date de l’indépendance, dispose que celui qui opte pour une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité ivoirienne. Quelques lignes qui bloquent son inscription sur la liste électorale et sa candidature. Quant à Laurent Gbagbo, la grâce présidentielle dont il bénéficie n’efface pas sa condamnation à vingt ans de prison et à la déchéance de ses droits civiques. Seule une amnistie aurait pu effacer juridiquement la peine.

Que prévoient les deux hommes, désormais alliés? Ils assurent, pour le moment, qu’ils ne feront rien, assumant une position «dure» qui, à la veille de l’élection d’octobre 2025, contribue à tendre l’atmosphère. Céderont-ils aux cadres qui, au sein de leurs formations, redoutent les conséquences d’une absence du scrutin et appellent à réfléchir à un «plan B»? Voudront-ils aller jusqu’à boycotter le scrutin, voire déclencher une nouvelle désobéissance civile? Chaque acteur, le verbe haut, campe sur ses positions.

Quant au président Alassane Ouattara, il aura semé des indices tout au long de l’année. Dans un discours devant le corps diplomatique, en janvier 2025, il déclarait: «Je peux vous assurer que je suis en pleine forme et désireux de continuer de servir mon pays.» Et en juin 2025, lors du congrès de son parti, devant des milliers de militants en liesse, il complète: «Je ressens la force de la sincérité de votre appel. Ces appels, je ne peux les ignorer. Je les ai bien entendus.» Le 29 juillet, il met fin au suspense en déclarant sa candidature. Et de préciser solennellement: «En mars 2020, j’avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l’ai dit parce que je crois en l’alternance et en la transmission générationnelle. Je tiens, aussi, à la parole donnée […]. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m’ont fait comprendre que le devoir peut, parfois, transcender la parole donnée de bonne foi.» Le chef d’État insiste sur les défis sécuritaires, économiques, stratégiques auxquels le pays doit faire face. Il souligne l’impérieuse nécessité de l’expérience. Et le redit, comme pour maintenir le cap: «Ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l’équipe que je mettrai en place.» Ce 29 juillet 2025, la Côte d’Ivoire entre à nouveau en campagne présidentielle.